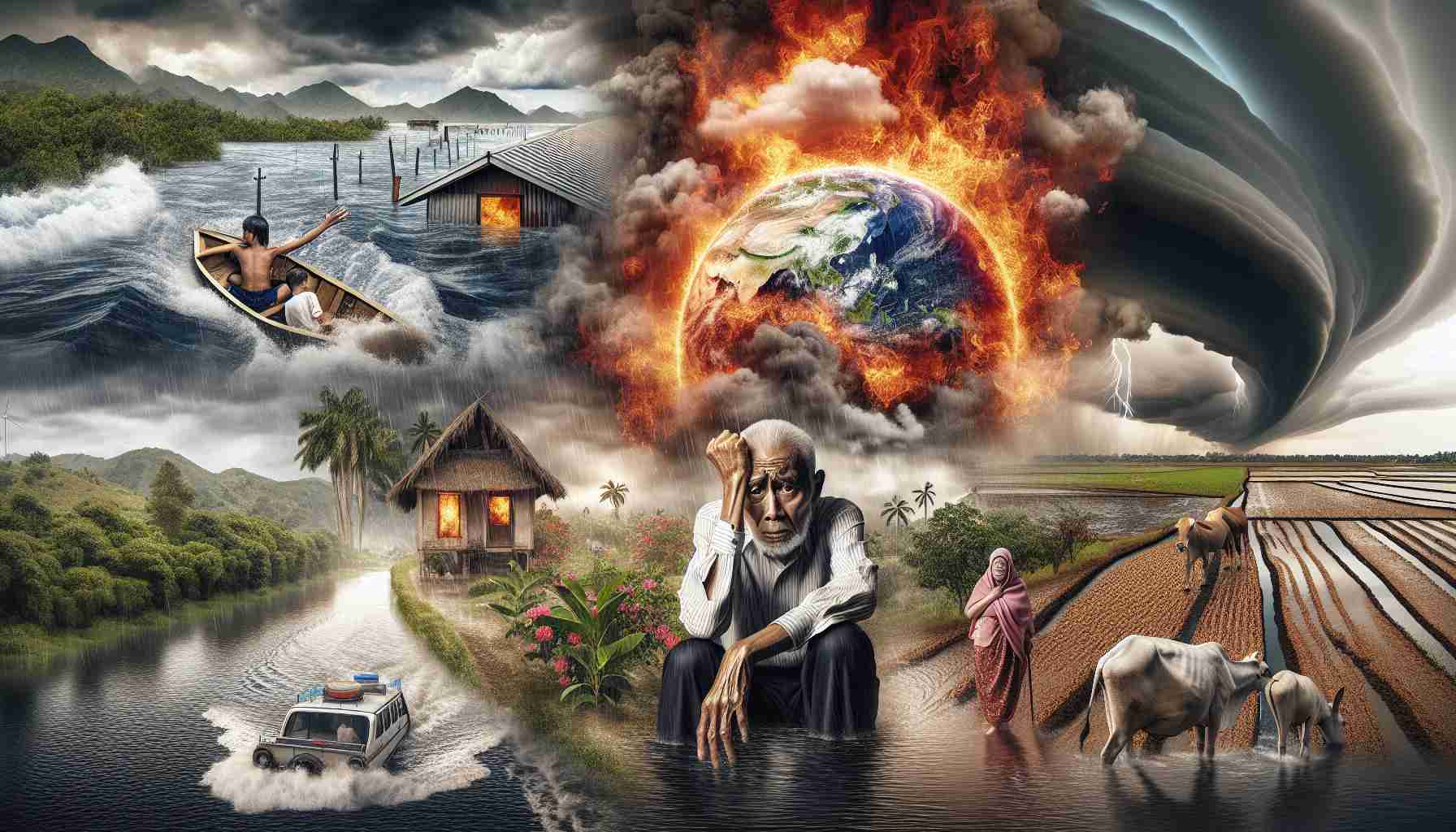

近年、中国は急速な経済発展を遂げてきましたが、その一方で気候変動の影響を強く受けるようになっています。異常気象と呼ばれる極端な天候は、年々その発生頻度や規模が増しており、農業や経済活動に留まらず、私たち一人ひとりの健康や社会生活にまで大きな影響を及ぼしています。特に中国のような人口が多く、都市化が急速に進んでいる国では、異常気象が公衆衛生に与えるリスクは他国以上に深刻なものとなっています。本記事では、中国における異常気象の現状と公衆衛生との関係性について、さまざまな角度から詳しく解説し、今後われわれがどのように備えるべきか考えていきます。

異常気象と公衆衛生の関連性

1. 序論:異常気象と公衆衛生の重要性

1.1 異常気象の定義と現状

異常気象とは、通常その国や地域では観測されないような、極端な高温や低温、大雨、台風、干ばつなどを指します。気象学的な定義としては、過去の気象データから見て、極めて稀な(たとえば30年に1度の確率で発生する)天候が連続することとされています。近年、地球温暖化の進行に伴い、世界各国でこうした異常気象が増加傾向にあり、中国も例外ではありません。

近年、中国は史上最高を記録する熱波や、過去に例を見ないレベルの豪雨、さらには大規模な干ばつや台風にも見舞われています。例として、2022年の夏には長江流域で観測史上最高の高温となり、四川省や重慶市などで広範囲にわたる電力不足や農作物の被害が発生しました。また、2021年には河南省鄭州市で24時間に200ミリを超える豪雨が降り続き、市内の地下鉄に大量の水が流入し、多数の死傷者を出す大事件となりました。

異常気象の特徴は、一度発生すると予測が難しく、その被害が広範囲かつ多方面に及ぶことです。経済だけでなく、人々の健康や生命を脅かすリスクが増大している現状からも、私たちはこれらの問題に正面から向き合う必要があります。

1.2 公衆衛生の概念と中国における背景

公衆衛生とは、個人の健康だけでなく、社会全体としての健康水準を向上させ、疾病の予防・健康増進を目的とした取り組み全体を指します。感染症対策や環境衛生、健康教育、医療サービスの提供体制など幅広い分野が含まれており、都市化が急激に進む国や人口密度が高い地域ほど公衆衛生の役割は大きくなります。

中国では1970年代の改革開放以降、急速な都市化や経済成長に伴い生活環境が改善された一方で、人口の高齢化、都市部・農村部間の医療格差、大気・水質汚染など新たな公衆衛生課題も浮上してきました。さらに、2020年から新型コロナウイルス感染症の流行で中国の公衆衛生インフラの重要性が改めて認識されました。

特に異常気象の多発は、従来の公衆衛生管理だけでは十分に対応しきれない新たなリスクを社会にもたらしています。近年の異常気象と健康被害の関連が注目される中で、公衆衛生政策や医療産業の役割も再評価されつつあります。

1.3 異常気象が社会に及ぼす一般的影響

異常気象が社会に与える影響としてまず挙げられるのは、直接的な人命への脅威です。熱中症や低体温症、洪水による溺死やけがなど直接的な健康被害はもちろんのこと、インフラ被害による停電・断水、保健医療機関へのアクセス困難といった間接的な影響も無視できません。2021年の河南省の水害などで明らかになったように、都市機能が一時的に麻痺し、市民生活や医療活動に甚大な支障が出るケースも多々あります。

また、異常気象は感染症のリスクを大きく高めます。大雨や洪水は水質汚染や伝染病の蔓延につながり、乾燥や砂嵐は呼吸器疾患を増加させます。これらの影響は地域によっても異なり、脆弱な医療体制や都市計画の未整備な地方都市や農村部ほど被害が大きくなります。

経済活動への打撃も深刻です。農作物の不作や物流の寸断、長期間の停電などは、企業活動や雇用環境にも直結します。さらには、人々の精神的ストレス増大、社会的格差の拡大といった二次的な影響も社会全体に広がる傾向があります。このように、異常気象は単なる自然現象ではなく、広範な社会課題と不可分な問題です。

2. 中国における異常気象の現状

2.1 近年の主な異常気象事例

中国は国土が広大で、気候も地域ごとに大きな違いがありますが、近年どの地域でも異常気象の事例が年々増えています。たとえば、2022年の夏は、長江流域を中心に最高気温が40°Cを超える日が続出し、工場の稼働停止や電力不足、水不足が深刻化しました。一方、華南地域では台風が連続して上陸し、広東省や福建省などで洪水や土砂崩れの被害が相次ぎました。

また、2021年には河南省鄭州市で大規模な水害が発生しました。このときの記録的な豪雨は、24時間で過去60年間の月平均降水量に相当する極端なものでした。都市部の下水設備が対応しきれず、地下鉄車両が浸水し、乗客が車内で救助を待つ深刻な事態となりました。この一件は、中国国内でも大きな社会的関心を集め、都市インフラの強化の重要性が改めて叫ばれました。

気温だけでなく、砂嵐や黄砂の発生も見逃せません。特に内モンゴル自治区や北京周辺では、春先に巨大な砂嵐が立ち上がり、飛行機や自動車の運行停止、呼吸器疾患の増加など、生活に直結する被害のほか、遠く日本にも影響を及ぼしています。

2.2 異常気象の発生頻度と地域分布

中国の異常気象は国土の広大さと多様な地形・気候条件のため、発生頻度や影響の出方も地域によって大きく異なります。例年、華北・東北地域では冬季に異常低温や大雪、内陸部や西部では夏季に高温・乾燥がピークになります。長江流域や華南一帯は、梅雨時期に集中豪雨や台風による洪水が発生しやすいです。

中国気象局の統計によると、この20年ほどで極端な高温・豪雨・干ばつの発生件数は数倍に増えています。特に沿岸部の都市、上海・広州・深圳などでは、海面上昇や都市のヒートアイランド現象と相まって、洪水や高温のリスクが拡大しています。反対に、北西部の新疆や甘粛では、慢性的な干ばつが農業や生活用水の確保を脅かしています。

重要なのは、異常気象の被害が都市部に限らず、農村や僻地にも及ぶことです。これらの地域では、インフラや医療体制が未整備なため、ちょっとした異常気象でも社会機能が大きく損なわれやすい傾向があります。

2.3 異常気象に対する政策と対策

中国政府は、異常気象による被害を最小限にとどめるために様々な政策を打ち出しています。災害監視・予報システムの大幅な強化、都市インフラの洪水対策、干ばつや高温時の水資源配分、そして応急医療体制の拡充などです。その一つとして、2018年から大都市圏で「海綿都市(スポンジシティ)」計画を進めており、降雨時に都市部の雨水を地中に浸透させ、次の乾燥期に活用する新しい都市デザインを推進しています。

また、中国は異常気象災害発生時の医療・救援活動の迅速化にも力を入れています。各地の病院に災害時医療マニュアルの整備や、仮設医療所の設置キットを常備することで、人命救助の初動対応能力を高める取り組みが続いています。更に、気象局や保健当局が連携して定期的な啓発やドリルを行うことで、住民の危機管理意識を高める努力もなされています。

地方自治体レベルでも、独自の災害対策費用確保、民間セクターとの協働による防災訓練の拡充、高齢者や障害者など脆弱層へのサポート体制強化など、実践的な取り組みが広がっています。ただし、広大な国土に対して政策の浸透度にはばらつきがあり、今後の課題として残されています。

3. 異常気象が引き起こす健康リスク

3.1 熱波とその健康被害

熱波は、異常気象の中でも人々の健康に最も直接的な影響を与える現象の一つです。特に都市部ではヒートアイランド現象が加わり、夜間でも気温が下がらない「熱中夜」が続く場合があります。これにより、心筋梗塞や脳卒中、熱中症などの救急搬送件数が急増します。2022年の上海市では、連日40度を超える猛暑が続き、市内の救急車要請件数が例年の2倍近くにまで跳ね上がりました。

高齢者や持病を抱える人、単身高齢者世帯など社会的弱者ほど熱波の影響を受けやすいという点も大きな問題です。屋外での長時間労働を強いられる建設作業員や配送作業員もまた、深刻な健康リスクに直面しています。適切な冷房設備がない家庭や地域では、熱中症による死亡事故が相次いで報告されています。

熱波がもたらす健康被害には、直接的な熱中症や脱水症状に加え、ストレスや睡眠障害、うつ病などメンタルヘルスへの悪影響も含まれます。長期間にわたる猛暑は、市民全体の生活リズムや健康意識にも大きな変化をもたらします。

3.2 洪水・台風などの水害と感染症

中国南部や沿岸都市では、毎年のように洪水や台風が襲来します。これらの水害がもたらす健康リスクは、溺死や負傷などの直接的な身体的被害だけでなく、インフラ破壊による飲料水の汚染や衛生状態の悪化、感染症の拡大といった間接的なリスクにも及びます。

たとえば、2021年の河南省鄭州の水害では、大量の水が低地や地下施設に流れ込み、トイレや下水道から汚水が逆流しました。この結果、市内では腸チフスやA型肝炎など、経口感染する病気のリスクが通常よりも大幅に高まりました。加えて、避難所の過密や衛生用品の不足によって、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの呼吸器系感染症も広がりやすくなっています。

暑い時期や集中豪雨の後には、蚊やハエなどの発生が爆発的に増えることで、マラリアやデング熱など、昆虫が媒介する感染症が拡大することも問題となっています。特に衛生意識の低い農村部や都市部スラムでは、こうした感染症で死亡するリスクが大きいと言わざるを得ません。

3.3 大気汚染・砂嵐と呼吸器疾患

中国では急速な経済成長と都市化の副作用として大気汚染が深刻化してきました。異常気象と大気汚染の組み合わせは、住民の呼吸器疾患リスクを格段に高めます。例えば、高温・乾燥状態が続いた後に大規模な砂嵐や黄砂が発生し、大気中のPM2.5やPM10など微小粒子状物質が急激に増加することがあります。

こうした現象が起きると、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支炎を持つ患者や子供、高齢者を中心に医療機関への受診・入院件数が顕著に増加します。北京市や天津市など大都市では、冬季に暖房用石炭の使用が増えることで、一部の異常気象と重なり最悪レベルの大気汚染が記録されることもあります。

砂嵐の影響は、地域を越えて日本や韓国にまで及びます。中国政府も環境規制を強化していますが、気象状況による変動が大きいため、根本的な解決には至っていません。住民自身が日常的にマスクの着用や空気清浄機の活用を行うなど、自己防衛策が求められています。

4. 公衆衛生インフラと対応策

4.1 医療施設の備えと脆弱性

異常気象がもたらす健康被害を最小限にとどめるためには、医療施設の備えが不可欠です。しかし、中国各地の医療機関には、その準備度合いに大きな差があります。大都市部の総合病院では、停電時の非常用電源の確保、患者用の移動経路の確保、急増する患者への対応マニュアルの整備など、比較的応急体制が整いつつあります。

一方で、中小都市や農村部の医療機関では、施設自体が洪水や台風による被害を受けやすく、停電・断水時に業務が停止せざるを得ないケースも少なくありません。2021年の河南省鄭州水害では、市内のいくつかの地方病院が施設浸水や設備故障で一時閉鎖となり、患者の転院や輸送が困難になりました。

今後の課題としては、すべての医療機関で災害時の備蓄や施設強化、応急医療チームの設置、患者情報の分散管理など総合的な体制整備が求められています。また、AIやビッグデータを活用した災害時のトリアージ支援システムなど、デジタル技術の導入も今後一層促進されることが期待されます。

4.2 疫病監視と早期警戒システム

異常気象による感染症リスクを早期に察知し、迅速に対応するには、先進的な疫病監視および警報システムの整備が欠かせません。中国では、国務院衛生健康委員会の主導で全国統一の感染症サーベイランスネットワークが構築されており、異常値を検知すると保健所や関連機関にリアルタイムで通知する仕組みが普及しつつあります。

洪水が発生した際には、水質データや患者発生状況をAIが常時監視し、通常よりも感染症患者が増えた場合には、即座に警報を出し、医療資源を集中的に配置できる体制を確立しています。また、感染症の発生源分析にもAIやドローン、遠隔センサー技術などが導入され始めています。

ただし、実際には地方によって情報インフラや医療人材の不足から監視・対応に遅れが生じるケースも見られます。今後は、標準化されたシステムの全国展開とともに、人材育成や啓発教育の強化が重要な課題となります。

4.3 市民向けの予防啓発活動

公衆衛生のレベルを高めるうえで、市民一人ひとりが異常気象と健康リスクについて正しい知識を持つことが大切です。中国では、国や地方自治体、メディアを通じて熱波や洪水、大気汚染時の注意点や対処法を案内する予防啓発キャンペーンが年々拡充されています。

例えば、気象庁の公式アプリやSNSアカウントでは、熱中症危険度やPM2.5の濃度、台風進路情報などをリアルタイムで発信。あわせて、窓を閉めきる、外出を控える、水分補給を怠らないなど生活実践の具体的ポイントも繰り返し呼びかけています。教育現場でも、児童生徒に向けた「防災・健康教育」プログラムが導入され、実地訓練も各地で行われています。

一方で、高齢者や情報弱者、コミュニティ言語が異なる少数民族など、啓発が行き届きにくい層への対応は依然として課題が残っています。今後は、地域のコミュニティセンターや医療機関と連携した対面型・多言語型の説明会や配布資料の充実など、きめ細かな取り組みが求められます。

5. 経済・ビジネスへの影響と機会

5.1 医療産業への新たな需要

異常気象が常態化する中、中国国内の医療産業には新たな需要が急増しています。たとえば、熱波対策として冷房器具やポータブル冷却グッズ、塩分・水分補給用健康食品といった製品の売上が毎年記録を更新しています。また、感染症予防のための消毒液、空気清浄機、マスク、簡易診断キットも、水害や砂嵐の発生に応じて短期間で一気に需要が高まります。

病院や薬局など医療機関向けの備蓄管理、緊急時ロジスティクス、移動診療車やモバイルクリニックなど新しい医療サービスも開発が進んでいます。2022年の長江熱波の際には、医薬品や輸液、使い捨て医療器材などの仮設供給体制が迅速に構築されたことで、都市封鎖下でも最低限の医療供給が維持されました。

このように公衆衛生リスク増大はマイナス面ばかりでなく、医療テクノロジーや関連産業にイノベーションをもたらし、新たなビジネスチャンスとなっている側面も無視できません。

5.2 保険業界とリスクマネジメント

異常気象による被害の拡大は、保険業界にも大きな影響を与えています。生命保険・医療保険はもちろん、住宅・財産・農業保険などの分野でも、災害リスクを細かく見極めて新しい商品設計やリスク引受の強化が不可欠となっています。

中国の大手保険会社では、熱中症や台風、感染症流行に特化した短期型保険、災害時の医療給付金・救急搬送費用をセットにした商品など、異常気象リスクを直接カバーする新サービスを開発し販売を拡大しています。また、IoTデバイスやビッグデータ解析を利用した個人の健康リスク管理や契約条件の最適化も進んでいます。

一方で、異常気象リスクが高まると再保険料率の上昇や保険金支払い増大など、保険会社の経営にも新たな課題が生じます。民間だけでなく、政府・地方自治体・企業・消費者が一体となって長期的なリスク対策を考える機運が高まっています。

5.3 気象サービス・テクノロジー市場の台頭

異常気象への対応に不可欠なのが、精度の高い気象情報サービスや防災テクノロジーの発展です。中国では、政府主導の気象監視ネットワークや気象予報サービスが年々進化しており、これに民間企業のAI技術やIoTソリューションが組み合わさることで、新しい市場が広がっています。

たとえば、遠隔センサーネットワークを活用した水位監視・降水量予測、大規模工場や農業現場向けのリアルタイム気象警報システム、災害時のドローン情報収集などは、既に産業化が進んでいる分野です。また、消費者向けアプリやウェアラブル端末で個々人の健康状態・気象影響度を解析し、リスクが高まると自動的に連絡・避難指示を出すサービスも登場しています。

これら新産業の発展は、従来の晴雨予報に留まらず、社会全体の災害耐性・健康リスク管理意識の底上げにつながっています。今後は中国のノウハウを活かして、国際的な気象・防災ビジネスでもプレゼンスを高めることが期待されています。

6. 政策提言と今後の展望

6.1 持続可能な都市計画と気候変動対策

中国における異常気象の増加は、都市・農村を問わず社会インフラの見直しと再設計を迫っています。とくに「海綿都市」などのグリーンインフラ導入や、都市部の排水・給水システムの近代化、省エネルギーを考慮した建築デザインの普及など、気候変動を前提としたまちづくりの重要性が増しています。

また、二酸化炭素削減や再生可能エネルギー推進も、都市の熱波リスクを緩和するうえで不可欠です。すでに上海・北京・広州など一部大都市圏では、太陽光発電設備の設置補助や電動バス普及、屋上緑化事業など多彩な政策が進んでいます。しかし、地方の中小都市や農村部への技術導入や資金援助については今後も大きな強化が求められます。

持続可能な都市計画は単なるインフラ整備だけではなく、居住者の健康・安全確保、社会的つながりやコミュニティ活動の支援など、ソフト面の対策も組み合わせた包括的なアプローチが必要です。

6.2 官民連携によるリスク低減

異常気象対策においては、政府によるトップダウン型の政策だけでなく、民間企業や地域コミュニティとの連携が不可欠です。たとえば、防災訓練やインフラ点検を企業・学校・自治会単位で定期的に実施し、地元ボランティアと行政職員が連携した避難誘導体制の構築、民間資本による新技術の早期導入と行政の規制緩和を組み合わせるなどのマルチセクター対応が効果的です。

中国では、IT企業が気象情報や健康リスクデータの解析を担い、防災グッズメーカーと連携して応急セットを開発・企画販売する動きも強まっています。さらに、官民共同でデータ共有プラットフォームを構築し、不測の異常気象時にも必要な情報が関係機関に瞬時に回るような仕組みも整いつつあります。

将来的には、市民団体・福祉団体などNPOの参画や、多国籍企業とのグローバル連携によって、多元的なノウハウや資源を活かし、「誰ひとり取り残さない」災害・健康リスク管理体制へと進化していくことが期待できます。

6.3 国際協力・日本と中国の連携強化

異常気象とそれに伴う公衆衛生リスクは、一国だけで解決できるものではありません。中国政府は、アジア・太平洋地域を中心とした気象協力や防災ネットワークづくりを進めており、日本や韓国、東南アジア諸国との間で定期的な政策対話や情報交換が行われています。

とくに日本との連携強化は今後非常に重要です。両国ともに大都市圏の災害管理・スマートシティ技術の蓄積があり、気候変動対策や都市型感染症対策など相互補完できる分野が多いです。具体的には、気象レーダーや監視カメラの相互連携、医療ビッグデータの研究共同、災害時の相互応援協定などが考えられます。

また、気候変動や異常気象の長期的シナリオ分析、持続可能な健康保険システムづくりなど、国際的な課題に対し共同研究を行う枠組みも広がっていくでしょう。環境・公衆衛生という共通課題を通じて、日本と中国が未来世代により良い社会基盤を残せるよう協力を深めていくことが求められています。

7. 結論:異常気象時代の公衆衛生の未来

7.1 中国の公衆衛生向上への課題

異常気象の頻発を背景に、中国の公衆衛生分野には今なおさまざまな課題が山積しています。第一に、都市部と農村部の医療・福祉インフラ格差が大きく、どこに住んでいても確実に安全・安心を実感できる社会制度の構築が待たれています。第二に、多民族国家として言語・文化背景が異なる住民への情報発信やリスクコミュニケーションの工夫がさらに重要です。

さらにデジタル格差や高齢化社会の進行、災害時の地方自治体・医療機関の実務力不足や、新興感染症の出現という新たな脅威など、一つひとつ地道に解決していかなければなりません。多角的なアプローチと、小さな現場の声へのきめ細かな対応が肝心となるでしょう。

7.2 社会全体で取り組むべき重要性

異常気象と公衆衛生リスクは、行政機関や医療現場だけでなく、私たち市民一人ひとりが主体的に行動し、社会全体で支え合うことが大切です。日常から気象情報や健康リスクに注意を払う態度を身につけ、防災訓練やボランティア活動に参加するなど「備えの文化」を市民レベルで根付かせていく必要があります。

また、ビジネス現場では、リスク管理体制を強化し働き方やオフィス環境を柔軟に整え、異常気象時も大きな混乱なく事業や生活が継続できる仕組みづくりが求められています。これからは国や企業、家庭や自治会、すべての立場・世代が「災害・健康リスクと共に生きる」新しい時代を意識し、自分ごととして行動していくことが不可欠です。

7.3 日本に向けた教訓と提案

中国の巨大な国土、多様な気候、そして急速な経済発展と都市化がもたらす異常気象対策は、日本にとっても大きな教訓となります。たとえば、「海綿都市」に代表される都市型洪水対策やビッグデータ・AIを活用した疫病監視ネットワークの導入、マルチセクター型の災害対応などは、日本社会にも応用できる知恵です。

日本でも今後は、より筋の通ったリスクマネジメント教育の普及や、気象・健康データの国際共同研究、官民共創による先進的な都市計画・公衆衛生活動の強化が重要になるでしょう。近隣国同士、成功事例や課題を積極的に共有し合い、アジア全体のレジリエントな社会づくりに手を携えて取り組むことが望まれます。

終わりに

異常気象と公衆衛生は、時代とともに変わり続ける私たちの暮らしに直結した重大なテーマです。中国の経験は、気候変動というグローバルな課題への対応例として、日本を含む多くの国々にとって大きな示唆を与えてくれます。「予測困難」な事態を前提にした社会の備えと、災害時でも決して互いに孤立せず助け合う強いコミュニティ意識――これが、これからの東アジアに求められる新しい公衆衛生の姿だといえるでしょう。今後も日本と中国が協力し合い、異常気象の時代にも負けない健康で安心な社会づくりを目指していくことが、私たち全員への重要な使命です。