中国の書道と絵画の関係は、長い歴史の中で深く結びついてきました。この二つの芸術形式は、ただ単に並行して存在しているわけではなく、互いに影響を与え合いながら発展してきたのです。書道は、中国の歴史と文化を反映した重要な芸術形態であり、絵画もまたその精神を表現する手段として用いられました。この文章では、書道が絵画に与えた影響について、さまざまな視点から詳しく探っていきたいと思います。

1. 書道と絵画の概念

1.1 書道とは

書道は、文字や漢字を書く技術を通じて美を追求する芸術です。その起源は古代中国にさかのぼり、漢字が誕生した時期から始まりました。書道にはさまざまな流派が存在し、例えば「行書」や「草書」、「楷書」などが有名です。これらのスタイルは、書く字体の違いのみならず、書道家の個性や感情を表す重要な手段でもあります。特に、古代の書道家たちは、文字を書く際に心の状態や哲学を反映させることを重視していました。

書道は単なる文字の表現にとどまらず、精神的な道でもあり、「筆」という道具を使うことで、身体と心を結びつけ、自己を表現するための手段となっています。このように、書道は技術だけではなく、深い精神性を持った芸術として、長い歴史の中で発展してきました。

1.2 絵画とは

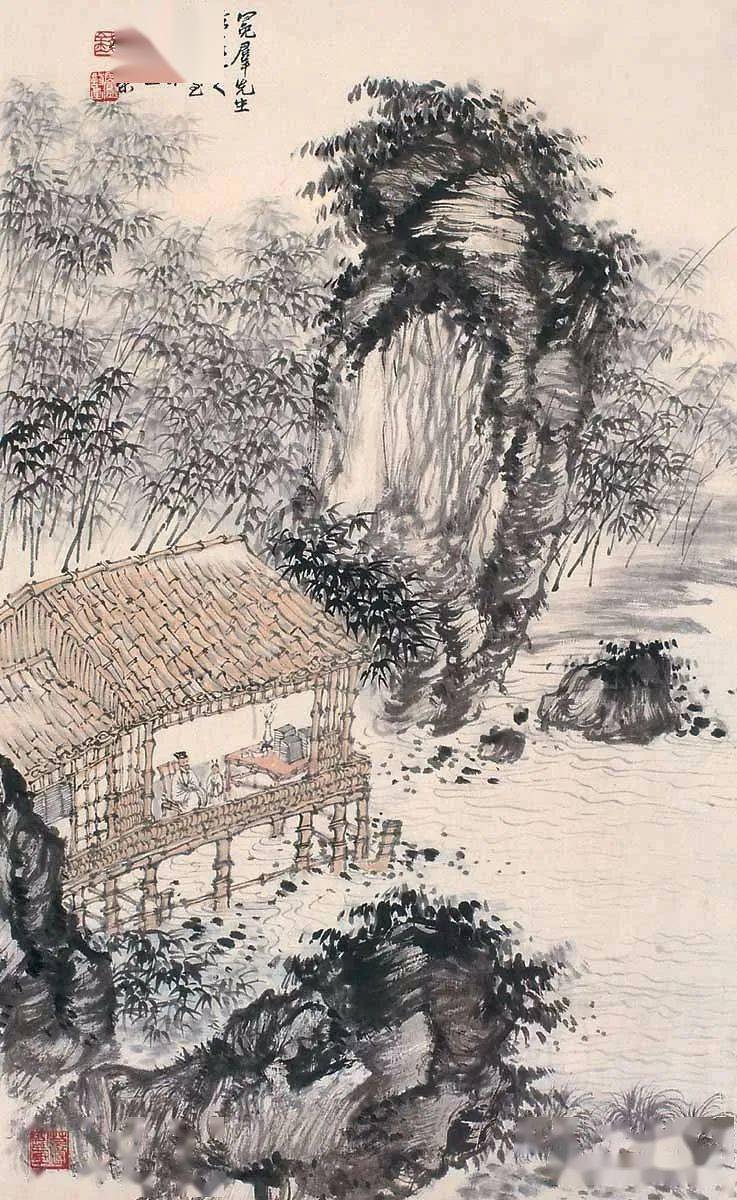

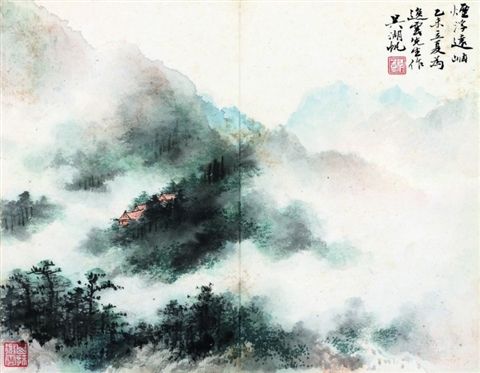

絵画は、色彩や形を使って感情や風景、物語を表現する芸術の一形式です。中国の絵画は、長い間、自然や人々の日常生活、さらに哲学的なテーマを描いてきました。特に、山水画や花鳥画などは、自然を対照的に表現することで、絵画を通じた精神的な世界の探求を試みています。

中国の絵画の特徴の一つは、独特の筆致や構図によってもたらされる動きやリズムです。墨と筆を使用することで、深みや軽やかさを持った作品を生み出すことができます。この技術は、書道と同様に、長い年月をかけて研鑚されてきたものであり、簡単には習得できないものです。

1.3 書道と絵画の共通点

書道と絵画は、一見異なる芸術形式に思えますが、実は多くの共通点があります。まず、両者は「筆」を使用する点で共通しています。書道と絵画では、筆の持ち方や使い方が作品の良し悪しに大きく影響します。また、両者は心の状態や感情を表現する手段でもあります。書道における文字の形や流れ、絵画における色や形は、いずれも作者の内面的な状態を反映しています。

さらに、書道と絵画は、東洋の伝統的な美学に基づいています。自然との調和、バランスの取れた構図、さらには簡潔さや余白の美しさ、といった理念は、両方の芸術形式に共通するものです。これらの理念を共有することにより、書道と絵画は相互に影響を与え合い、新しい表現方法を生み出してきました。

2. 歴史的背景

2.1 中国古代の書道と絵画

中国古代において、書道と絵画は同じ土壌で育まれてきました。特に春秋戦国時代から漢代にかけて、書道の技術が発展する中で、絵画も同様に洪流のように発展しました。書道が確立されてから、絵画は文字を描いたり、文字を背景にした作品を作ったりすることが多くありました。これにより、書と絵が統合された作品も存在し、さまざまなスタイルや流派が生じたのです。

また、古代の賢者や芸術家たちは、書道と絵画を独立した芸術としてではなく、相互に関係があるものとして捉えていました。彼らは、絵の中に書道の技法を盛り込み、逆に書道にも絵画的な要素を融合させることで、より豊かな表現を追求しました。このような歴史的背景が、後の時代の書道と絵画に深い影響を与えたのです。

2.2 書道が絵画に与えた影響の歴史

書道が絵画に与えた影響は、さまざまな時代に見ることができます。特に、唐代の「李白」の詩を題材にした絵画や、宋代の山水画における書道家の影響は顕著です。李白の詩は、その独創的な表現が多くの絵画作品に影響を与えており、書道と絵画が一体となって視覚的な美しさを生み出しました。

また、南宋時代の画家「郭熙」は、その山水画の中に書道の要素を取り入れ、視覚的な構図だけでなく、感情をも表現しました。この時期、書道はただの文字ではなく、絵画の重要な要素として認識されるようになり、両者の相互作用が新たな表現方法を生み出しました。

2.3 重要な書道家と画家

書道家と画家の中には、互いに影響を与え合った人物が多く存在します。例えば、「王羲之」は書道の巨匠でありながら、同時に優れた絵画作品も残しています。彼の書道技術は、後の多くの画家に影響を与え、彼自身の絵画にも深い感情が描かれています。

また、「張旭」と「徐悲鴻」なども重要な人物です。徐悲鴻は、書道の技術を取り入れた作品で知られており、特に「馬」の絵画で有名です。彼の作品には、書道的な筆致が随所に見られ、観る者に強い印象を与えます。このように、書道家と画家は互いに切磋琢磨しながら、芸術の歴史を語ってきたのです。

3. 書道の技術とその応用

3.1 書道の基本技術

書道の基本技術は、筆を使って文字を書くことに始まり、線の角度、長さ、太さ、そして流れが重要な要素となります。筆の使い方には、力の入れ方や動かし方に工夫が必要であり、これによって表現されるラインが決まります。例えば、「草書」では、速さと流れるような美しさが求められ、一方で「楷書」では、はっきりとした形が重視されます。

また、墨の濃さや筆の方向なども、書道作品の出来を左右します。特に、同じ文字でも、書道家によって異なる個性が表現され、観る者の心に残る印象を与えます。このような技術は、すぐに習得できるものではなく、長年の訓練が必要です。

3.2 絵画における書道技法の使用

書道の技法は、絵画においても多く取り入れられてきました。特に、絵画の中に書道的な元素を組み込むことで、作品全体に深みや動きを与えることが可能になります。例えば、山水画では、風景描写と共に詩や文字が描かれることが多く、これにより一つの物語が生まれます。文字自体が絵画の一部として機能し、見る者に対して強いメッセージを伝えます。

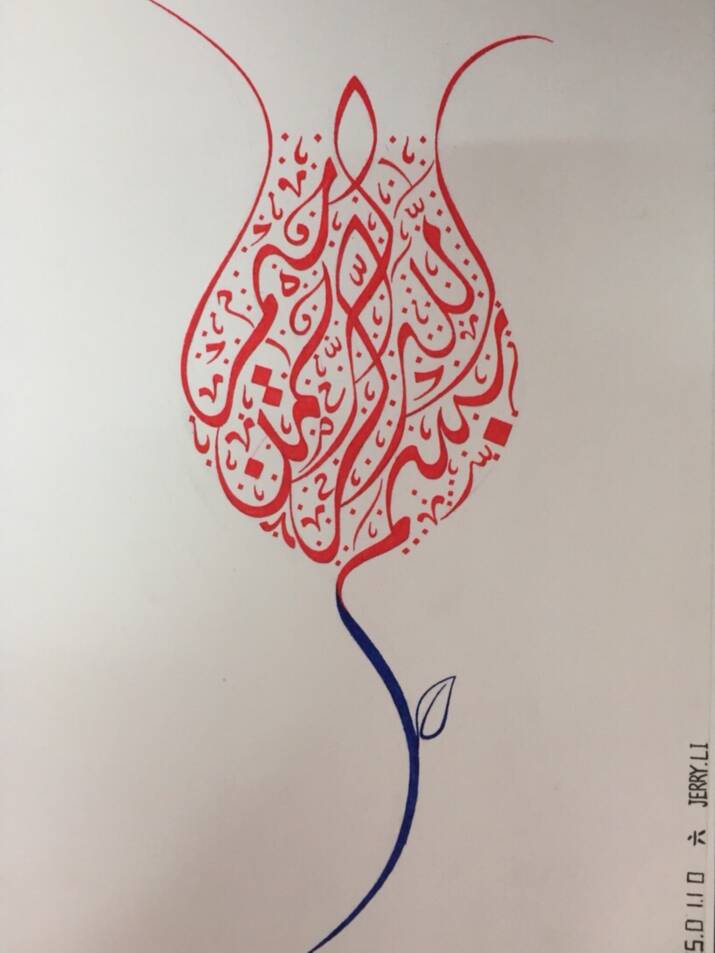

さらに、現代のアーティストたちも、書道の技法を取り入れることが増えてきました。特に、アブストラクトな表現やミックスメディア作品において、書道の動的な表現が新しい美的体験を生み出しているのです。

3.3 書道を取り入れた現代絵画

現代のアーティストたちは、伝統的な書道を現代の表現に融合させています。例えば、著名なアーティストである「蔡國強」は、火薬を使った新しい技法を通じて、書道の精神を現代アートに取り入れており、その作品は国際的に高く評価されています。彼の作品には、書道的なエネルギーや感情が流れ込んでおり、アートの枠を超えた表現が感じられます。

さらに、若い芸術家たちの中でも、書道と絵画の要素を組み合わせて新しいスタイルを確立する動きが見られます。これにより、観客は従来の枠を超えた新しい解釈を楽しむことができるのです。書道が持つ伝統的な美しさが、現代の要素と組み合わさることで、独自のビジュアルアートが誕生しているのです。

4. 書道と絵画の美学

4.1 書道における美の概念

書道の美学は、しばしば「簡素さ」や「余白の美」に着目されます。余白は、書道作品において重要な役割を果たし、観る者に対する想像力や思考のスペースを提供します。美は、単なる形や線の意味を超えて、心の中に響くものとなります。このような観点は、絵画においても共通しており、作品の背後にある感情や哲学を理解する手助けとなります。

さらに、書道には「道」という概念があります。「道」を探求することは、自己の内面に向き合い、自己を超えることを意味します。このような精神性は、絵画においても重要であり、アーティストは自身の内面を作品にこめることで、観客に深い感動を与えます。

4.2 絵画における書道の美学的役割

絵画において書道が持つ美学的役割は、多岐にわたります。例えば、書道的な筆致や文字が絵画に組み込まれることで、作品全体に動きやリズムが生まれ、観る者の目を引きます。書道の文字は、絵画自身の美しさを強調するだけでなく、そのコンセプトやテーマを語る役割も果たします。

また、文字の持つ文化的背景や意味は、絵画にさらなる深みを与えます。作品に込められたメッセージや意図が、視覚的に伝達されることで、観客はより強い感動に包まれます。書道と絵画の統合は、視覚芸術に新しい視点を提供する重要な要素となっています。

4.3 書道と絵画の相互作用による美

書道と絵画の相互作用から生まれる美は、しばしば「ハーモニー」と形容されます。両者が共存することで、作品はより多面的な表現を得ることができます。たとえば、書道的な要素が絵画の中でうまく融合することにより、視覚的魅力が高まり、作品全体の美を引き立てます。

このように、書道と絵画が互いに影響を与え合うことで、これまでにない新しい美の形が生まれます。そしてその美は、古代から現代にかけて、常に変化し続けるものでもあります。アーティストたちがこの伝統を受け継ぎ、さらに発展させることによって、未来の美術界においても新たな表現が期待されます。

5. 現代における書道と絵画の関係

5.1 現代アーティストの書道の影響

現代アートにおいて、書道の影響を受けたアーティストが増えてきました。その一例として、日本のアーティスト「村上隆」が挙げられます。村上は、伝統的な日本文化を取り入れつつも、ポップアートとして大胆に表現しています。彼の作品には、書道の要素が散りばめられており、独自のスタイルが確立されています。

また、中国のアーティスト「ファン・リ」が書道の精神を現代アートに取り入れた作品も注目です。彼の作品には、伝統的な書法が美しい色彩と共に描かれており、新しい美的表現が試みられています。このように、書道は現代アーティストたちにとって、新たなインスピレーションの源となっています。

5.2 書道ワークショップと絵画のコラボレーション

現代では、書道と絵画のコラボレーションが盛んに行われています。書道ワークショップが開かれ、多くの人々が参加しています。これらのイベントは、書道の美しさを伝えるだけでなく、参加者が自らのクリエイティビティを発揮する場ともなっています。ワークショップでは、書道の基本技術を学び、同時にそれを絵画作品に取り入れる方法を探ります。

また、地域のアーティストたちが共同でプロジェクトを行い、書道と絵画を融合させる展示会が開催されることもあります。これにより、観客は二つの芸術形式が互いに影響し合う様子を目の当たりにし、新たな視点を得ることができます。このような活動は、アートコミュニティや文化交流の発展にも寄与しています。

5.3 書道と絵画の未来への展望

書道と絵画の関係は、今後もますます深まっていくと考えられます。現代社会では、インターネットやSNSの普及により、異なる文化や技術が交差する機会が増えました。このような環境において、書道と絵画の相互作用は新たな表現を生み出す可能性を秘めています。

また、グローバル化が進む中で、書道と絵画の境界はますます曖昧になっています。国内外のアーティストたちが、書道の技術や美学を取り入れることで、新しいスタイルやテーマが展開されていくでしょう。未来のアートシーンにおいて、書道と絵画がどのように融合し、新たな美を創り出していくのか、大いに期待されます。

終わりに

書道と絵画は、長い歴史の中で相互に影響し合いながら発展してきた芸術形式です。古代から現代に至るまで、双方の美学や技術を融合させることで、新しい表現が生まれ続けています。この関係は、今後もさらに深化し、多様なスタイルやテーマが探求されるでしょう。書道と絵画が生み出す美の共鳴は、私たちに感動を与える大きな力を持っています。