書道教育と絵画教育の関係性について探求することは、中国文化全体を理解するための重要な手段です。書道と絵画は、古くから密接に関連しており、互いに影響を与え合いながら発展してきました。本記事では、書道と絵画の歴史的背景、技法、教育の現状、そして両者の相互影響について詳しく見ていきます。中国の書道と絵画は、その表現方法や技法において多くの共通点があるため、どちらの教育も相互に補完し合うことが可能です。これにより、学生たちはより深い理解を得ることができ、芸術的な感性を育てることができます。

1. 書道と絵画の歴史的背景

1.1 書道の起源と発展

書道は、中国の文化における重要な一部であり、その起源は古代の文字に遡ります。最初の形態は甲骨文字や金文に見られ、これらの文字は古代の宗教儀式や占いに使われていました。時間が経つにつれて、漢字の形が進化し、書道という芸術形態として発展しました。特に、隷書や行書、草書などの様々な書体が生まれ、各時代の風潮や個人の感性を反映するようになりました。

書道の発展においては、唐代が特に重要です。この時期には多くの優れた書家が登場し、彼らの作品は後の書道に大きな影響を与えました。また、書道は単なる文字の表現だけではなく、精神性や哲学を表現する手段ともなりました。このように書道は、文字の美しさとともに、その背後にある思想や感情も重視される芸術でした。

1.2 絵画の起源とその流派

絵画もまた、古代から中国文化において重要な役割を果たしてきました。初期の絵画は、主に宗教的なテーマや自然を描くものでしたが、時代が進むにつれて、風俗画や山水画などの新たなスタイルが生まれました。特に唐代から宋代にかけては、多くの絵画流派が誕生し、それぞれの流派が異なる技法やテーマを持つようになりました。

山水画は、自然の美しさと人間の理想的な関係を表現するために発展しました。このジャンルの作品は、詩的な要素を強く持ち、しばしば書道と結びついていました。中国の絵画は、視覚的な美しさだけでなく、内面的なメッセージや感情を伝えることに重点が置かれていました。このような背景から、書道と絵画は互いに影響を与え合う存在となったのです。

1.3 書道と絵画の共通点

書道と絵画の最も顕著な共通点は、筆による表現という点です。共に筆を使って表現されるため、技法や感覚が密接に関連しています。また、どちらも中国の哲学や文学、特に道教や儒教からの影響を受けています。これにより、作品に込められる思想は、観る者に深い感動を与えることができます。

さらに、書道と絵画は、時間と空間を超えた一体感を持っています。特に、書道作品の余白使いや形の美しさは、絵画においても重要視されています。書と絵が一体となった作品「書画一体」は、まさにこの相互関係を象徴するものです。両者の境界を越えた表現は、見る者に新たな視点を提供し、中国の芸術の奥深さを示しています。

2. 書道と絵画の技法

2.1 書道の基本技法

書道の基本技法には、直線や曲線の描き方、筆の持ち方、インクの濃度、さらには紙との相性などが含まれます。書道では、筆の扱い方が非常に重要であり、書家は自分のスタイルを確立するために多くの練習を重ねます。基本的な「点」「線」を意識しながら、全体のバランスを整え、自分の感情を込めることが求められます。

また、書道のテクニックには、「筆圧」や「速度」も大きな影響を与えます。筆を押す強さや動かす速さが字の印象を大きく左右します。例えば、速くて力強い筆致は、ダイナミックな感情を表現するのに対し、ゆっくりとした動きは、静かな思いを表現します。このように、書道は一見単純に見えながら、非常に深い技法が求められる芸術です。

2.2 絵画の基本技法

絵画においても、技法は多岐にわたります。特に中国画では、水墨技法が重要であり、墨の濃淡や筆の使い方によって、奥行きや立体感を表現します。例えば、山水画では、色彩の使い方が慎重に考えられており、自然の移り変わりや風景を致命的にリアルに描写するための技術が必要です。

さらに絵画では、構図や空間の捉え方も重要なポイントです。正確な構図は、観る者に美しさを提供し、感情を喚起する要因となります。そのため、絵画教室では学生が「黄金比」などの技法を学び、効果的な表現方法を習得することが奨励されています。

2.3 書道技法による絵画表現

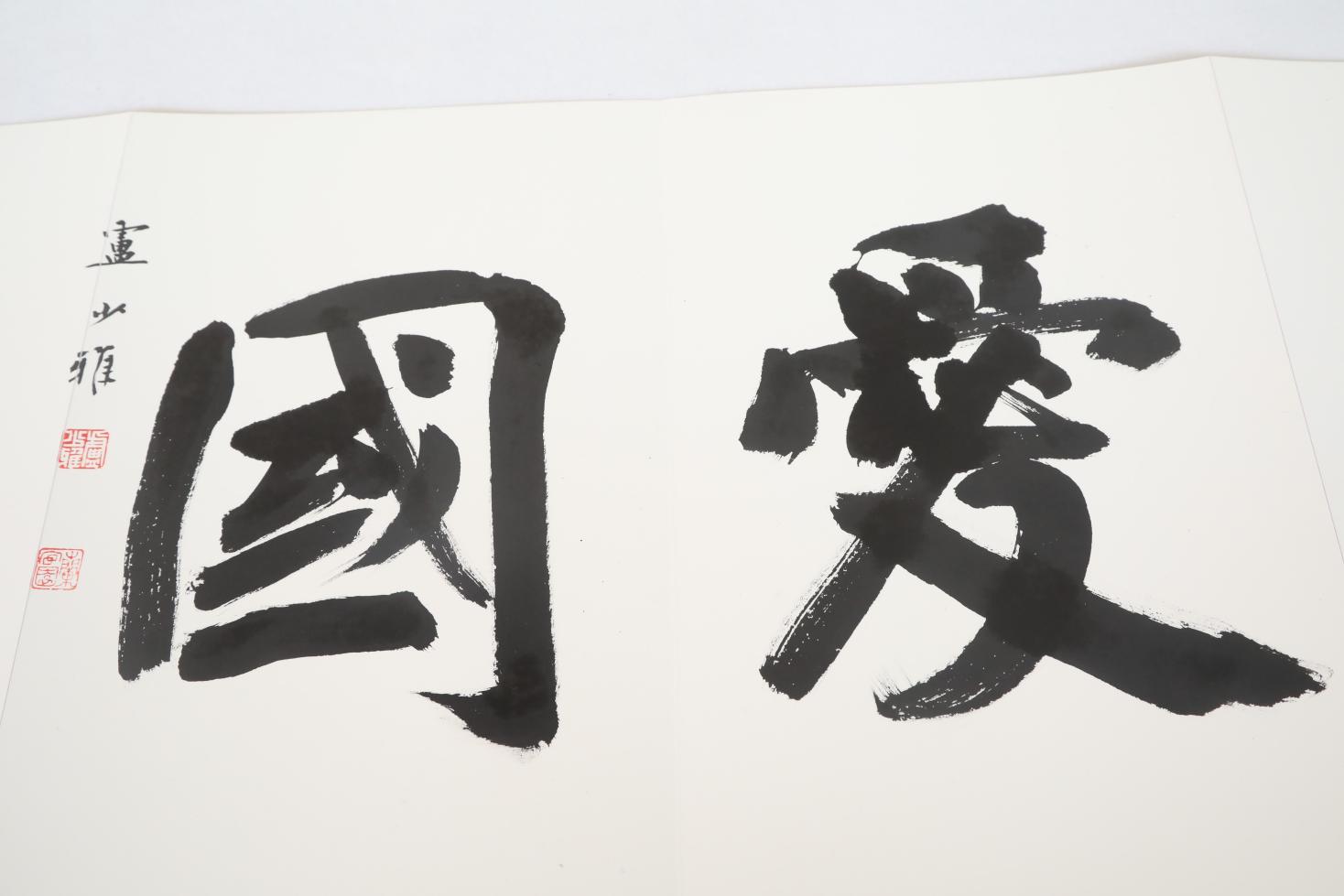

書道の技法が絵画表現に応用されることも多く、特に「書画一体」と呼ばれるジャンルでは、書道と絵画が融合した作品が生まれます。例えば、山水画の中に書かれた詩や言葉は、絵のコンセプトを強化し、観る者により深いメッセージを伝えます。このスタイルは、実は古くから行われてきたものであり、詩的な要素を加えることで、作品にさらなる深みを与えることができます。

また、筆の運びやインクの濃さを調整することで、絵画の中でも書道特有の流れるような美しい線が表現されます。このように、書道技法を取り入れた絵画は、より立体的で表情豊かな作品を生み出すことができるのです。

3. 書道教育の現状

3.1 書道教育の目的

書道教育は、単に文字を書く技術を習得するだけではなく、精神的な成長や文化的な理解を促進することを目的としています。書道を学ぶことで、学生は集中力や忍耐力を養い、自己表現の手段を得ることができます。また、書道の美しさを追求する過程で、中国の歴史や哲学についても学ぶことができ、文化的な素養が高まります。

さらに、書道教育は、古典的な技法や理論を学ぶだけでなく、個々のスタイルを確立することも重要です。生徒たちは、自分自身の感受性を表現するための道を探し出し、作品を通じて自己発見のプロセスを経験します。このような学びの過程は、人間の成長を助ける重要な要素でもあります。

3.2 書道教育の方法

書道教育の方法は多様で、個別指導やグループレッスン、オンライン授業などがあります。基礎から応用まで段階的に学ぶことができるため、初心者から上級者まで、各レベルに応じた指導が行われれます。特に、伝統的な書法を学ぶことで、学生は歴史的な背景や技術をしっかりと理解することができます。

最近では、デジタル技術を活用した書道教育も盛んになっています。デジタルツールを使用することで、学生は手軽に練習を重ねることができ、また様々なスタイルを試すことが可能です。しかし、実際の筆を使った練習も大切であり、両者を組み合わせた教育方法が効果的だとされています。

3.3 書道教育の課題

書道教育にはいくつかの課題も存在します。一つは、若い世代の書道離れです。デジタル化が進む現代において、従来の書道技術はあまり重要視されなくなっています。このため、書道を学びたいという興味を持つ学生が減少している現状があります。

また、教師の資質も重要な要素です。経験豊富な教師が不足している地域もあり、教育の質にバラつきが出ることがあります。そのため、優れた教師を育成するためのプログラムを設ける必要があると考えられます。教師自身が書道の魅力を伝え、学生を引きつけることができるような環境作りが求められています。

4. 絵画教育の現状

4.1 絵画教育の目的

絵画教育も書道教育と同様に、技術習得だけでなく、創造性を育むことを目的としています。学生は、様々な技法を学ぶことで、自分自身の表現方法を見つけることができます。絵画を通じて感情を表現する力を身に付け、自己肯定感を高めることができるのも大きな利点の一つです。

また、絵画教育は視覚的な表現を重視し、観察力や感受性を高める役割も果たします。自然や人々の表情を観察し、理解することで、学生はより豊かな感受性を育むことができます。このような視覚的な訓練は、他の学問分野や日常生活にも好影響をもたらします。

4.2 絵画教育の方法

絵画教育の方法は、講義形式やワークショップ、実地体験を含めて多様です。基礎技術の習得の後、自由な発想を奨励する授業では、生徒が自身のスタイルを見つけるためのサポートが行われます。この過程で、教師は学生に対し適切なフィードバックを提供し、創造的な成長を促します。

また、絵画教育では、様々な素材や技法を試すことが重要視されます。水彩画、油彩、アクリル画など、異なるメディウムを使った表現方法を学ぶことで、学生は自分の好みや特性を見つけやすくなります。このような豊かな経験は、新たなインスピレーションを生む助けとなるでしょう。

4.3 絵画教育の課題

絵画教育においても、課題は存在します。一つは、絵画に必要な材料や道具が高価であることです。特に、若い世代にとっては、経済的な負担が大きくなることが課題とされています。そのため、公共の場で材料を供給する取り組みや施設が求められています。

さらに、教育の質が一様でないことも問題です。一部の学校では十分な設備や予算が確保されていないため、学生たちへ質の高い教育が提供できないケースも見受けられます。教育制度全体の見直しが求められる中、画家育成のためのプログラムも強化する必要があります。

5. 書道と絵画教育の相互影響

5.1 融合教育の重要性

書道と絵画は異なる技術を持つものの、互いに強い連携が可能です。両者を融合した教育を行うことで、学生はより深い芸術的な感性を育むことができます。例えば、書道の体験を通じて、筆の扱いやインクの濃淡を学び、それを絵画に生かすことで、一つの作品に新たな深みを持たせることができます。

融合教育は、創造性を引き出す大きな要素です。学生が自由に表現できる環境を提供することで、独自の視点や感情を反映した作品を生み出すことができ、結果として新たな技術の習得へと繋がります。この流れは、現代の芸術教育においても重要視されています。

5.2 共同プログラムの事例

近年、書道と絵画の教育プログラムを共同で行う学校やコミュニティが増加しています。例えば、ある学校では、書道教室と絵画教室が合同でイベントを開催し、学生が共に作品を制作する機会を作っています。このようなプログラムは、学生同士の交流を促進し、互いの技術や考え方を学ぶ場を提供します。

また、地域のアートセンターでは、書道と絵画のワークショップを組み合わせた特別講座が開催されています。参加者は、書道の技法を用いて絵を描く体験をし、相互に学び合う場となっているのです。このような取り組みは、教育の枠を超えた新しい価値を生み出しています。

5.3 今後の展望

書道と絵画の教育分野において、今後はますます相互の交流が進むことが期待されています。デジタル時代の到来により、新しい表現方法や教育手法が続々と登場しています。これにより、学生たちは技術を超えた創造的な発想を育てることができるでしょう。

また、オンラインプラットフォームの活用により、地理的な制約を超えて、多くの人々が書道と絵画を学ぶ機会を得ることが可能です。国際的な視点を取り入れることで、異なる文化や価値観を理解し、より深い洞察を得ることができると期待されています。今後も、書道と絵画の教育がさらに進化していくことが見込まれます。

終わりに

書道と絵画の教育は、異なる技法を学ぶことを超え、互いに相互作用することで新しい価値を生み出すことができます。これらの教育を通じて、学生たちは自分自身を表現する力を育てるだけでなく、文化的な理解を深めることも可能です。未来の芸術家たちが、さらに豊かで多様な表現を生み出すためには、書道と絵画の相互理解と融合教育が欠かせないのです。