中国文化は広大で、その中にある伝統的な遊びや料理は私たちの日常生活に深く根付いています。その中でも、「わらびもち」は特に人気のあるデザートで、作り方や楽しみ方に多くの魅力を持っています。わらびもちの作り方を理解することは、単に料理をするだけでなく、家族や友人と楽しむ時間にもつながります。本記事では、わらびもちの調理プロセスと技術について詳しく見ていきましょう。

1. 中国の遊びの概要

中国における遊びは、非常に多様な形態が存在し、特に子供たちの成長過程において重要な役割を果たしています。これらの遊びは、身体的なスキルを限界まで引き出すことを目的としているものから、知的な挑戦を求めるものまでさまざまと言えます。わらびもち作りもその一部として位置付けられることが多いです。特に、家庭での料理や遊びの場面での役割はユニークです。

中国の遊びの歴史は長く、古代から伝わるものが多数存在します。たとえば「跳び箱」や「けんけんぱ」などは、今でも広く行われており、地域によるバリエーションもあります。わらびもち作りは、その特異な形状や食感からも独自の遊び方が存在し、作成過程の中で夫婦や家族の絆を深めることができます。

現代の遊戯文化は、このような伝統的な遊びから影響を受けています。オンラインゲームやデジタルライフスタイルが浸透する中で、わらびもち作りのようなアナログな遊びも再評価されつつあります。これにより、わらびもち作りは単なるおやつの準備のみならず、親子のふれあいや、友人とのコミュニケーションの場としての位置づけが強化されているのです。

2. わらびもち作りの背景

2.1 わらびもちの起源

わらびもちの起源は古く、中国の南部地域にそのルーツがあると言われています。特に、古代の宮廷で食べられていたことが文献に残されています。わらびもちは、その独特な食感と自然な甘さから、多くの人々に愛されています。たとえば、伝説によると、皇帝が求めた伝統的なデザートとして登場し、庶民に広がる過程が描かれています。

実際には、わらびもちは「わらび粉」と呼ばれる成分から作られ、その成分が持つ特有の粘りや弾力が大きな魅力です。一方で、地域ごとにわらびもちのレシピは異なり、各地で入れる甘味や具材が変化します。このように、わらびもちの起源は単なる料理にとどまらず、地域の文化を反映する一つの象徴となっています。

さらに、わらびもち作りは特定の季節や行事ごとに行われることも多く、特に春や秋の祭りの際には、地域の人々が集まり一緒に作ることが伝統とされています。こうした背景から、わらびもちは単なるデザート以上のものであり、地域の出会いと交流の場を提供する役割を果たしています。

2.2 伝統的な儀式における役割

わらびもち作りは、多くの文化的儀式とも関連しています。特に、新年や中秋節などの重要な祝日において、家族や親しい友人が集まる機会には、必ずと言っていいほどわらびもちが登場します。これは単なる食文化の一環ではなく、集まった人々の絆を深めるための象徴的な役割を果たしています。

また、結婚式やお祝い事においては、わらびもちは「幸運を招く」食べ物としても知られています。このように、わらびもちはその製造過程に楽しいゲームやコミュニケーションの要素を取り入れつつ、重要な儀式の中での役割を持ち、意味合いが深まるのです。実際、わらびもちを一緒に作ることは、家族のつながりや友人関係をより強化するための楽しい機会となります。

さらに、地元のお祭りでは、わらびもちが一堂に並び、地域の特色を表現する重要な一品として登場します。地域ごとの特製わらびもちには、その地元特有の材料が使われることが多く、各地の自慢料理として親しまれています。したがって、わらびもち作りは個々の地域文化の一部であり、伝統的な遊びを体験する重要な手段になります。

3. わらびもちの調理プロセス

3.1 材料の準備

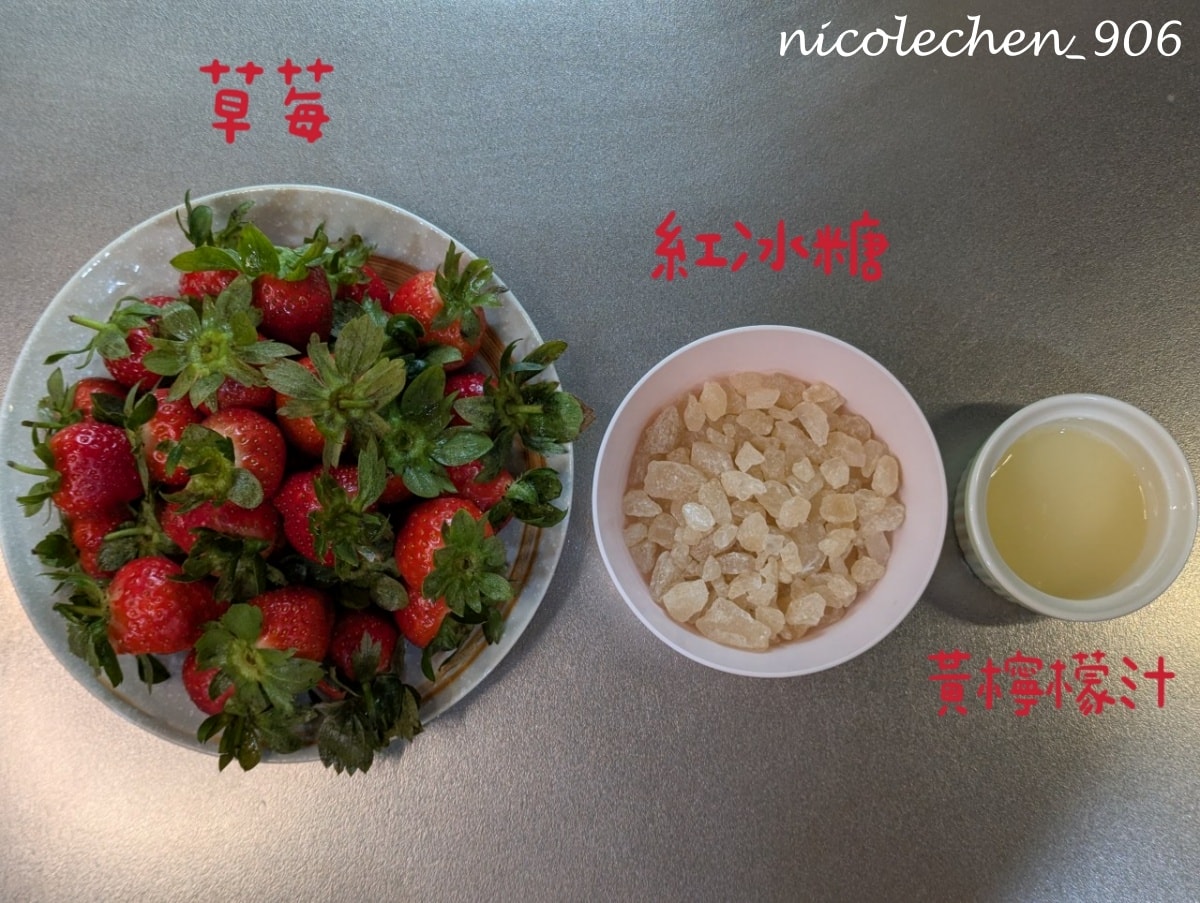

わらびもちを作るための材料は、主にわらび粉、水、砂糖、たまに添加物として豆類やフルーツが使われます。まずは、わらび粉の選定が重要です。市場で購入する際は、信頼できるブランドのものを選ぶことをおすすめします。この粉が良質であれば、出来上がるわらびもちの食感も格段に良くなります。

次に、水と砂糖の配合です。砂糖の量はお好みに応じて調整可能で、甘さを控えめにすることで、わらびもち本来の風味を楽しむことができます。水は、少しずつ加えることがポイントです。急に多く加えすぎると、滑らかな食感が損なわれてしまうため、注意が必要です。

さらに、彩りを添えるために、抹茶や黒ごま、さらには季節のフルーツを用意するのも良いアイディアです。特に抹茶を使うことで、見た目に美しい緑色のわらびもちが出来上がり、味わいも一層豊かになります。こうして、材料の準備が整ったら、いよいよ調理に入る準備が整ったことになります。

3.2 調理の手順

わらびもちの調理は、比較的シンプルであるため、初めての方でも挑戦しやすいです。まず、わらび粉と砂糖を混ぜて、そこに少しずつ水を加え、よく混ぜます。このとき、ダマにならないようしっかりと混ぜることがポイントです。この作業には、少し根気が必要ですが、滑らかな生地ができ上がると達成感があります。

次に、混ぜた生地を弱火にかけ、徐々に温め始めます。このプロセスで大事なのは、絶えずかき混ぜることです。生地が加熱されると、だんだんとろみが付き、透明感が出てきます。焦げ付かないように注意し、均一な熱が入るようにかき混ぜ続けましょう。数分後、全体が滑らかになり、透明感が出てきたら、火を止めます。

あとは、型に流し込み、冷やして固めるだけです。流し込む際には、型に油を塗ることで、完成後に簡単に外れるように準備することが重要です。冷蔵庫で数時間冷やした後、お好みのサイズに切り分けて、お皿に盛り付けます。ここまでのプロセスは、確かな技術と愛情を込めて作ることで、より美味しく仕上がります。

3.3 盛り付けと楽しみ方

最後に、盛り付ける際のポイントですが、彩りを意識することが大切です。完成したわらびもちをお皿に並べるときは、抹茶やさらには黒ごまのトッピングを施すことで、視覚的にも楽しませてくれます。特に、果物のスライスやフルーツソースを添えることで、味わいが一層引き立ちます。

さらに、盛り付けたわらびもちは、観賞するだけでなく、すぐに食べて楽しむことができます。家族や友人と一緒に分け合い、手作りのわらびもちを楽しむ瞬間は格別なものです。特にこの時に語られる会話や笑いは、わらびもち作りの一環として、とても大事な要素となるでしょう。

ちなみに、わらびもちは冷やして食べるのが一般的ですが、温かい状態でも美味しくいただけます。温かいわらびもちには、特製の甘いタレをかけて楽しむこともおすすめです。このように、わらびもちを通じた食を楽しむことは、味わいだけでなく、思い出としての価値も高めています。

4. 遊びと料理の関係

4.1 料理を通じた遊びの要素

わらびもち作りは単なる料理にとどまらず、遊びの要素がしっかりと含まれています。子供たちにも「手を動かす楽しさ」や「成果を共有する喜び」を直接体験できる貴重な機会です。また、作成する過程自体がゲーム感覚で行えるため、楽しみながら料理を学べるチャンスとなります。

特に、複数の人が集まって作業を分担する際、協力し合う過程でコミュニケーションの力を鍛えることが可能になります。子供たちが親と一緒に作業をすることで、「どうやって形を整えるか」や「どうやって楽しく盛り付けるか」という遊びながら学ぶ要素が盛り込まれます。これにより、わらびもち作りはまさに遊びと学びの場となっているのです。

また、わらびもちを手作りすること自体が、一つの遊びの延長だと言えます。普段とは違った材料や器具を使うことで、新しい体験となり、多くの思い出が生まれます。このように、料理を通じて遊びの要素を取り入れることで、より豊かな時間を創出することができるのです。

4.2 家族や友人との交流の場

料理というのは、家庭や友人との絆を深める大切な活動です。特に、わらびもちはその特異な作り方から、家族や友人とのコミュニケーションを促進する場となります。共同作業を通じて、互いの個性や創造性を引き出す良い機会でもあります。

例えば、家族全員でわらびもちを作る際には、それぞれの役割が発生します。大人が生地を混ぜる一方で、子供たちはトッピングなどの装飾を担当することで、次第に家族の一体感が生まれます。このように、わらびもちを作りながら、同時に家族の絆を深めることができるのです。

また、友人を招いて行うわらびもち作りは、特に楽しい体験となります。友人と一緒に新しいレシピを試す中でお互いのアイデアを吸収し合い、楽しいおしゃべりが生まれることでしょう。このように集まってわらびもちを作ることは、料理をまた一つの遊びとして楽しみつつ、深い親交を育む大切な時間なのです。

5. わらびもちの文化的意義

5.1 地域ごとのバリエーション

わらびもちの魅力の一つは、その地域に根ざしたさまざまなバリエーションにあります。北部の地域では、一般的に甘さが強調され、黒ごまや落花生を使ったものが多く見られます。一方、南部では、より華やかな形や色付けが行われ、多くのアクセントが加わります。このように、地域によって異なるスタイルのわらびもちが楽しめることは、日本の文化の豊かさを示しています。

また、特定の地域では特別な記念日のための独自のわらびもちが存在します。例えば、特定の地方で有名な「抹茶わらびもち」は、その地元産の高品質な抹茶を使用して作られるため、他の地域では味わえない特別な風味を楽しむことができます。このような地域特有のバリエーションは、わらびもち作りを通じて、地方の魅力を知る良い機会ともなっています。

都市化が進む中でも、伝統的なわらびもち作りは根強く残っています。地域の祭りやイベントでは、地元の特産物を使ったわらびもちが欠かせない存在であり、地域性を強調する大切な役割を果たしています。

5.2 現代社会におけるわらびもちの位置づけ

現代社会において、わらびもちはただのデザートではなく、文化的な象徴としての位置を占めています。特に若い世代の間で自宅での食事をより楽しむ傾向が強まり、わらびもち作りが再評価されています。SNSの普及により、料理の写真を共有することで、さらに多くの人々が興味を示すようになりました。

さらに、わらびもちは新しいスタイルやフレーバーが常に取り入れられており、伝統的な側面を持ちつつも進化を遂げています。たとえば、フルーツ入りやクリームを取り入れたデザートとしてのアレンジが登場し、若い世代にも受け入れられています。このように、わらびもちは新しい挑戦をしながら、古き良き伝統の味を受け継いでいるのです。

最後に、食文化としてのわらびもちは、地域や世代を超えて人々をつなぐ要素となっています。その背景にある遊びや交流の要素は、時代が変わっても変わることのない普遍的な価値を持つものです。これからも、わらびもち作りが続く限り、その文化的な意義もまた受け継がれていくことでしょう。

終わりに、わらびもち作りはただの料理ではなく、その過程で楽しむ遊びの要素と、家族や友人との深い絆が感じられる素晴らしい時間です。私たちの文化に深く根差したものとして、これからも様々な形で伝承され、愛され続けることでしょう。