漢字の使用頻度に影響を与える要因について、さまざまな角度から深く掘り下げて考察します。漢字は中国だけでなく、日本や韓国、さらにはベトナムなどの文化圏にも影響を与えてきた文字体系です。その長い歴史の中で、漢字は常に社会の変化や人々の生活に密接に関連してきました。この文章では、漢字の起源から現代に至るまでの変遷、教育や社会、テクノロジーの影響を受けた使用頻度の変化について、具体的な例を交えて詳しく解説します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

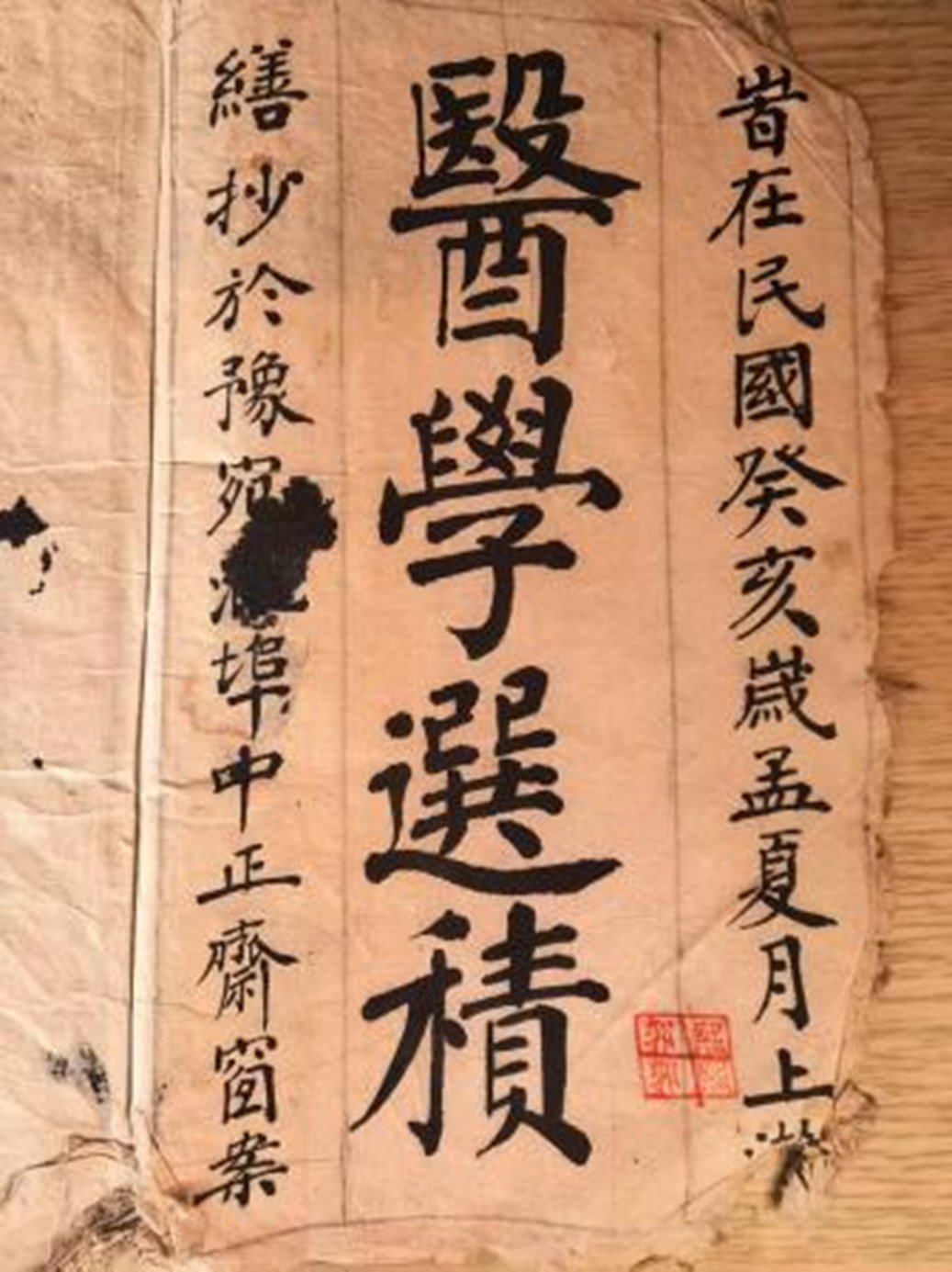

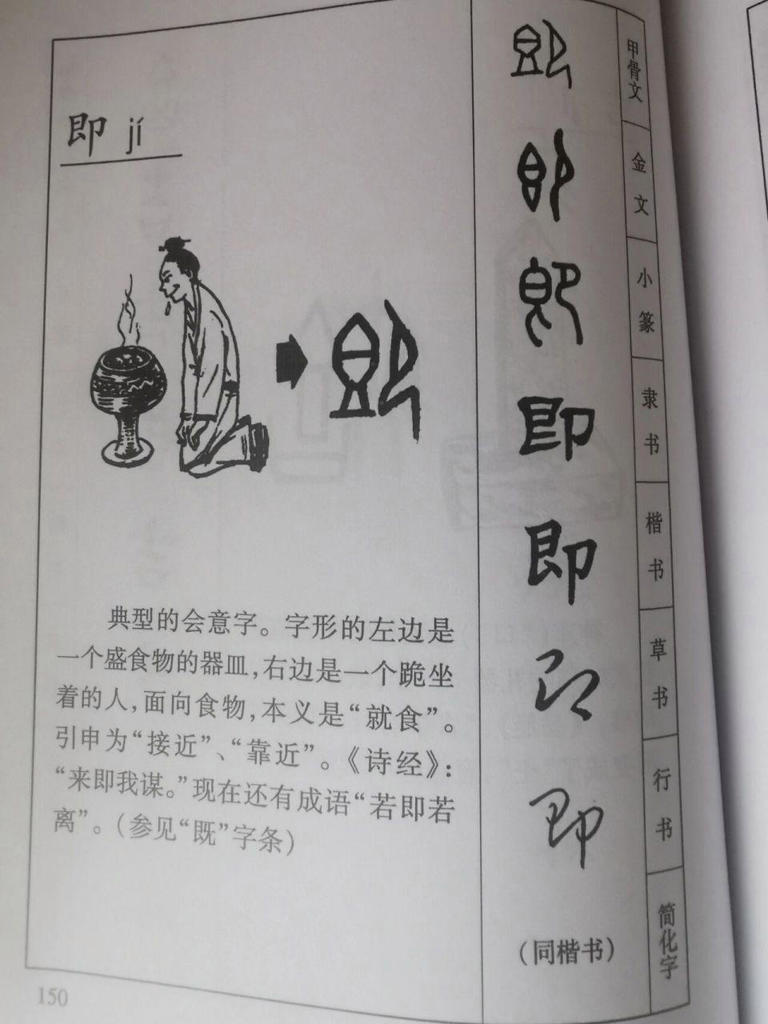

漢字は、中国の古代文明に起源を持つ文字体系であり、その誕生は約3500年前にさかのぼります。最初の漢字は甲骨文字として知られており、占いのために動物の骨に刻まれました。この甲骨文字は、象形文字の形を持ち、当時の人々の生活や信仰を反映しています。よく知られているのは「天」や「地」といった自然を表す漢字です。

漢字の誕生は、単なる表音文字から表意文字への進化を示しています。漢字の一部は、物体や概念を視覚的に表現する象形文字から派生しており、例えば「山」は三つの山のピークを男性的に象徴していると言われています。このように、漢字は単に音を表すだけでなく、意味や象徴も関連付けられた複雑なシステムを持ち合わせています。

1.2 漢字の歴史的変遷

漢字は時代と共に進化し続けています。殷の時代以来、多くの王朝が漢字を採用し、それぞれの時代背景に応じて形や音が変化してきました。漢字は、特に春秋戦国時代の篆書体、漢代の隷書体、そして現在の楷書体へと変遷を遂げる中で、読者に対してより明瞭で認識しやすい形に進化しました。

また、中国の統一などの歴史的出来事も、漢字の変化に影響を与えています。秦の始皇帝が統一した「小篆」や、その後の「隷書」など、新しい書体の導入は、漢字の普及にも大きく寄与しました。これにより、漢字は広範囲にわたって使用されるようになり、文化の共通基盤となる重要な要素と見なされました。

1.3 漢字の構造と種類

漢字は主に「部首」と「音」を含む構造を持っており、これにより同じ部首の下に多くの関連する漢字が生まれます。例えば、「氵(さんずい)」という部首は水に関連する漢字に多く用いられ、「海」や「河」など、日常生活に密接に結びついた文字が生成されます。この共通の構造は、漢字を学ぶ際の助けとなる要素でもあります。

さらに、漢字には音読みと訓読みがあります。音読みは中国語からの取り入れで、日本語の中で複数の音を持つことがあります。一方、訓読みは日本固有の読み方で、たとえば「山」は音読みが「サン」である一方、訓読みは「やま」となります。この二重の読み方は、日本語の多様性を体現しており、学習者にとっては重要なポイントの一つです。

2. 漢字の使用頻度とその変化

2.1 使用頻度の定義

漢字の使用頻度とは、特定の漢字が文章や日常会話において、どの程度使用されるかを示す概念です。この使用頻度は、漢字の成り立ちや歴史的背景、社会的文脈によって大きく影響されます。漢字は数千年にわたる歴史の中で、時代と共に風吹く環境の影響を受けながら進化してきました。

一つの具体例として、漢字の使用頻度は、特定の時代や事件によって急激に変化することがあります。例えば、明治時代の日本において西洋文化と技術の流入があった際、外来語を表記するための新たな漢字やカタカナが登場しました。この影響で、以前に比べて一定の漢字使用頻度の急激な変化が見られました。

2.2 歴史的な使用頻度の変化

歴史を通じて、漢字の使用頻度は多くの要因によって変化してきました。例えば、古典文学や漢詩では多くの漢字が使用されており、現代の言葉やカジュアルな表現からは失われがちです。これにより、一部の漢字は文脈によっては非常に低い使用頻度になることもあります。

また、戦後の日本では漢字の簡略化が進んだことが、使用頻度の変動に影響を与えました。特に、教育制度の改革により、当用漢字が制定されたことで、一般的な日常会話や教育において使われる漢字の範囲が狭まりました。これに伴い、昔は使われていた難解な漢字が次第に姿を消すこととなりました。

2.3 現代における漢字の使用状況

現代では、漢字の使用は依然として重要な位置を占めていますが、インターネットやSNSの普及により、その使用方法には大きな変化が見られます。若者のコミュニケーションスタイルは、絵文字やスタンプ、あるいは略語を多用する傾向にあり、これが漢字の使用頻度を圧迫していると言えるでしょう。

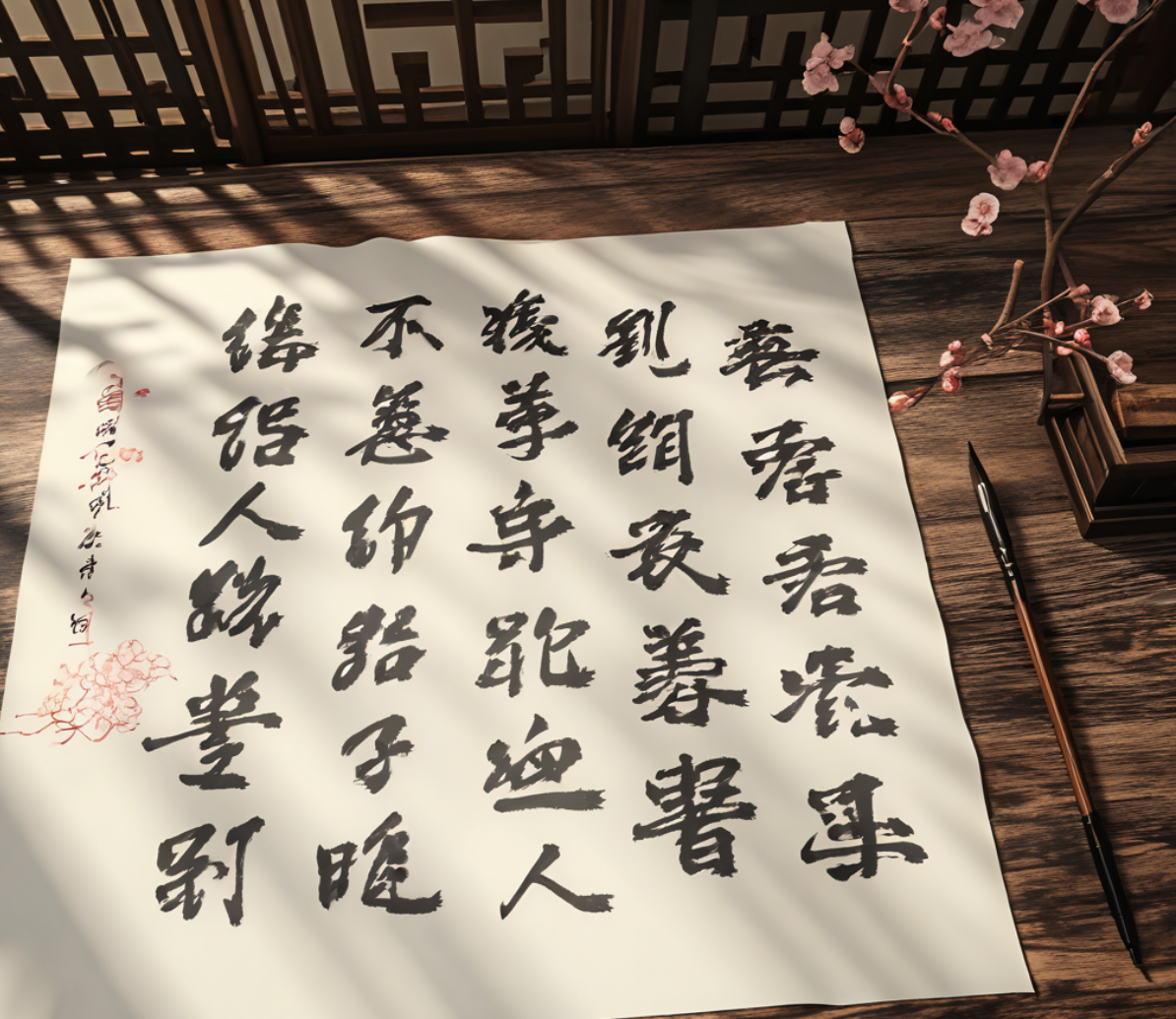

一方で、漢字を用いた広告や商業メディアでは、その美しさや深い意味が強調されるため、高頻度で使用される傾向があります。また、漢字の持つ文化的な価値は今もなお評価されており、書道や文学といった伝統文化においては、漢字の重要性は変わらないといえるでしょう。現代において、漢字の使い方は多様化しており、伝統と革新が共存していることを示しています。

3. 教育システムと漢字の使用

3.1 漢字教育の歴史

漢字教育は、日本の教育システムにおいて重要な役割を果たしています。江戸時代から明治時代にかけて、漢字の教育がどのように行われていたかは非常に興味深いものがあります。当初は、寺子屋などの私教育機関で学ぶことが主流であり、漢字や漢詩を通じて教養を身につけることが求められました。

近代に入り、教育制度が整えられるにつれて、漢字教育はより組織的に行われるようになりました。明治時代には、新しい教育理念に基づき、使用頻度の高い漢字がスクリーニングされ、当用漢字として定められるとともに、学校教材においてもその重要性が強調されました。このような背景のもとで、漢字教育は国民の識字率向上に大きく寄与することとなりました。

3.2 教育カリキュラムにおける漢字の位置

漢字は、教育カリキュラムにおいて、読む力や書く力を育むための基本的な要素として位置づけられています。小学校から高校に至るまで、漢字は言語科目の中心にあり、定期的なテストや学習が行われています。これにより、漢字の読み書き能力は確実に向上し、最終的には大学入試などの重要な場面でも役立つスキルとなります。

教育課程において強調されるのは、漢字の使用頻度の高いものです。例えば小学校では、まず基本的な漢字を学んだ後、段階的に難易度を上げていきます。この過程で、子どもたちは日常生活で必要とされる漢字を着実に習得していきます。これは、漢字がどれだけ幅広い場面で使われているかを示す一つの例として見ることができます。

3.3 漢字学習の難易度とその影響

漢字を学ぶことの難しさは、しばしば指摘されます。特に、漢字には音読み、訓読み、部首、そして異なった書き方が存在するため、学習者は多くの時間と努力を必要とします。特に初学者にとっては、多くの漢字とその読み方を一度に学ぶことが負担になります。この難しさは、特に漢字を学ぶ外国人にも影響を及ぼします。

一方で、漢字の学習は、日本語の豊かさや意味の深さを知るために不可欠でもあります。難しさがあるからこそ、習得した際の喜びや達成感も大きいと言えるでしょう。したがって、日本の教育システムにおいては、この難易度をどのように軽減させるかが、今後の課題であると言えます。

4. 社会的・文化的要因

4.1 メディアと漢字の使用

メディアの発展は、漢字の使用頻度に大きな影響を与えています。新聞やテレビ、インターネットなど多様なメディアが発展する中で、漢字の持つ意味や用途が広く一般に伝わるようになりました。特に、報道やジャーナリズムでは、漢字を使用して正確で明瞭な情報を提供することが求められます。

最近では、SNSやブログなどの個人メディアが普及し、表現方が多様化しています。この際、漢字の使用条件が変化し、特に若い世代は、短縮された形やカタカナを好む傾向にあります。それでも、正式な場では漢字が重要視されるため、メディアはそのバランスを考えながら、漢字の使い方を模索しているのです。

4.2 社会的要因が漢字に与える影響

漢字の使用頻度は、社会的要因にも大きく影響を受けています。例えば、経済や政治、文化の変化が直接的に漢字の使用に影響を与えることがあります。特に経済成長や国際化が進む中で、外来語や新たなアイデアが日常生活に浸透し、これに伴いそれを表現するための新たな漢字が必要とされるかもしれません。

また、教育や言語政策、社会全体の漢字に対する認識も、使用頻度に影響を与えます。例えば、漢字の教育に対するより新しいアプローチや考え方が導入されれば、その影響で使用頻度が高まるか低下する可能性があります。いずれにしても、社会の変化に応じた柔軟な対応が必要です。

4.3 日本語における外来語と漢字の関係

日本語において外来語の増加は、漢字の使用頻度にも影響を与えています。カタカナで表記される外来語は、特に日常会話や商業活動において広く使用されていますが、漢字による表記も依然として重要な役割を果たしています。このような外来語と漢字の共存は、言語の豊かさを示す例となります。

また、一部の外来語は漢字で表記されることもあり、例えば「自動車」は、漢字を用いることでその内容がより明確になります。このような外来の概念をどのように漢字で表現するかが、言語の進化において新たな課題となっています。これにより、外来語が漢字文化に与える影響は決して小さくなく、例えば若い世代の中でも漢字に対する関心を高める要因ともなっているでしょう。

5. テクノロジーと漢字の変化

5.1 デジタル化の影響

急速なデジタル化の進展は、漢字の使用方法や頻度にも大きな影響を与えています。例えば、パソコンやスマートフォンの普及によって、手書きからタイピングへの移行が進み、漢字の入力方法も多様化してきました。声を使った入力や、予測変換機能など、新しい技術が漢字の使用をより便利にしています。

一方で、デジタル化の進展によって「漢字を手で書かなくなった」といった声も多く聞かれます。手書きの漢字が減少することで、正確な字形や筆順についての知識が薄れるという懸念があります。このような変化は、漢字教育や文化の継承に影響を及ぼすかもしれません。

5.2 スマートフォンと漢字の使用変化

スマートフォンの普及により、漢字の使用は特に若い世代の間で変化しています。多くのアプリやSNSでは、短縮表現やスラングが広まり、漢字の使用頻度が減少する要因となっています。例えば、メールやメッセージでは、カタカナやひらがなを使った簡略化された文が好まれる傾向にあります。

ただし、漢字を使った表現は依然として重要であり、公式な場やビジネスの場では、漢字が必要とされます。したがって、私たちは日常生活での漢字の利用方法と、正式な場面での適切な使用方法のバランスを見つける必要があります。

5.3 今後の漢字の未来展望

今後の漢字の未来については、テクノロジーの進化や社会の変化を考慮に入れた多角的な視点が必要です。AI技術の進化により、漢字の変換や学習もますます効率的になっていますが、人間の文化としての側面を忘れてはいけません。漢字が文字以上の意味を持つことを理解することで、私たちはその文化的意義をより深く学ぶことができるでしょう。

また、国際化が進む中で、漢字の文化は他の言語や文化とも接触し、互いの発展に寄与するでしょう。特にアジア圏においては、漢字を共通の基軸として文化交流が進む場面も増えると予想されます。漢字が埋め込んだ情報は、将来的には国境を超えて、人々をつなげる架け橋にもなるかもしれません。

6. 結論と今後の課題

6.1 本論のまとめ

この文章では、漢字の使用頻度に影響を与える多くの要因について考察しました。具体的には、漢字の起源から現代に至るまでの歴史的な変遷、教育制度における影響、社会的な要因、さらにはテクノロジーの進化など、さまざまな視点から分析しました。漢字は単なる文字ではなく、文化的なシンボルでもあり、その持つ意味を理解することで、より深い交流が可能となるでしょう。

6.2 さらなる研究の必要性

今後も漢字についての研究は非常に重要です。特に、デジタル社会においては漢字の学習がどのように継承されていくのか、また社会的な変化にどのように適応していくのかが、私たちにとっての重要な課題となっています。教育現場や文化的な交流の場において、漢字がどのように活用されるかが今後の課題でもあるのです。

6.3 漢字文化の継承と発展

漢字の文化を継承し、発展させていくためには、教育やコミュニケーションの方法を柔軟に見直していくことが必要です。新しいテクノロジーやメディアの進化を取り入れながら、伝統文化としての漢字の価値を再認識し、次世代に正しく伝えていく努力が重要です。特に今の若い世代には、漢字の持つ深い意味や表現力を伝え、その文化的意義を学ばせることが求められます。

終わりに、漢字の文化は切り離すことのできない豊かな遺産であり、私たちがその価値を理解し大切にしていくことが必要です。汉字の未来を考える上で、私たち一人ひとりがその重要性を再確認し、互いに助け合いながらその文化を育てていくことが求められています。