漢字と送り仮名の関係について考察することは、日本語の特性を理解する上で非常に重要です。漢字は研ぎ澄まされた表意文字であり、一つの漢字が多くの意味を持つことがあります。そのため、送り仮名を活用することで、文の意味を明確にし、文法的な構造を形成する役割を果たします。ここでは、送り仮名の概念、その役割、そして文法との関係について詳しく探っていきます。

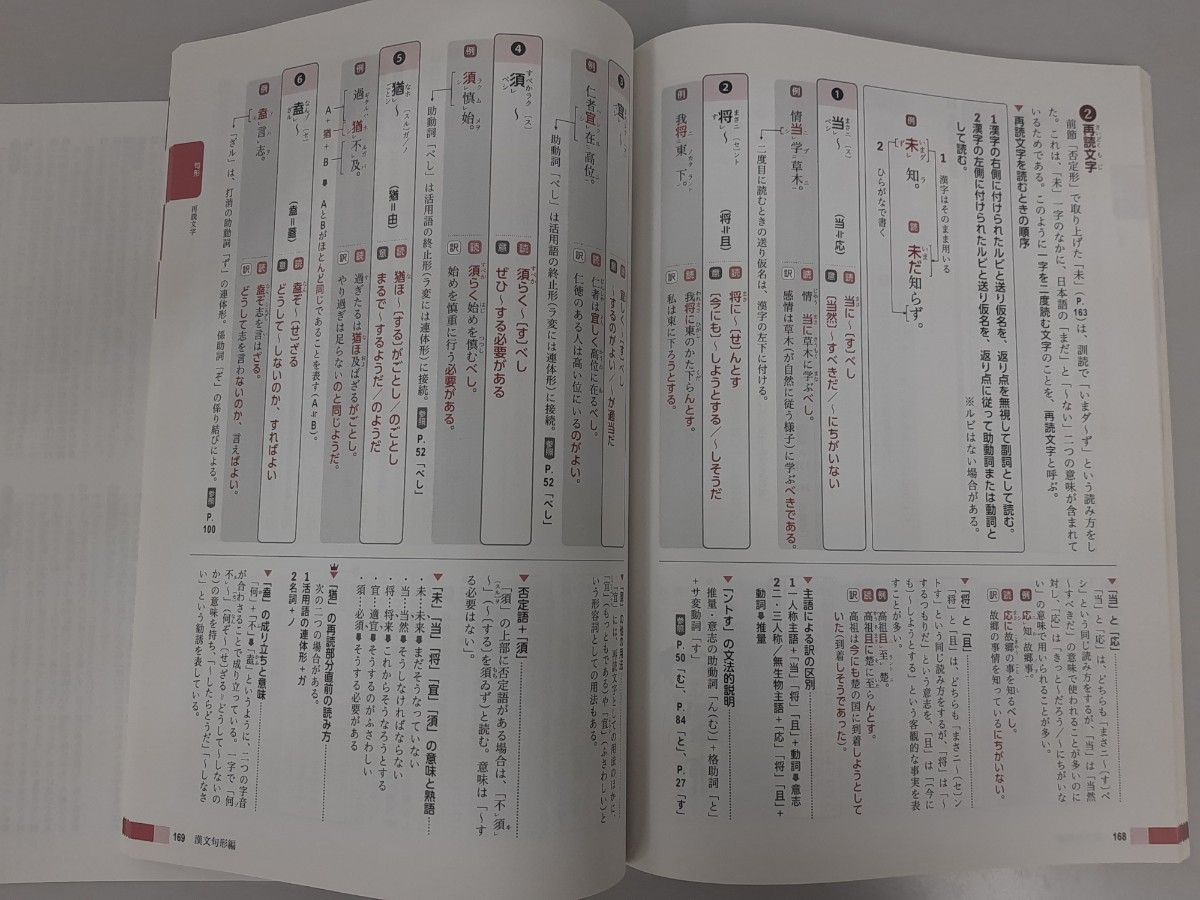

漢字の送り仮名の重要性

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字は、約3000年前の中国にルーツを持つ文字体系で、最初は甲骨文字として現れました。この時期の漢字は、主に宗教的な儀式に使用され、亀甲や獣骨に刻まれていました。その後、漢字は時代とともに進化し、異なる文字体系を生み出しました。戦国時代から漢字は広まり、漢字文化圏に属する国々にも影響を与えました。

日本では、7世紀頃に漢字が導入されました。最初は意味を持たない音として取り入れられた部分もあり、日本語と中国語の文法構造の違いを乗り越えるための工夫が求められました。こうした歴史の中で、漢字は日本語の基盤となり、多くの日本語の単語が漢字を用いて形成されています。

1.2 漢字の基本構造

漢字は、部首(ぶしゅ)と呼ばれる意味の基本要素と、音を示す部分から構成されています。部首は漢字の意味を示すため、漢字の識別や理解に重要です。例えば、「水」や「火」という部首がある漢字は、自ずと水に関係する言葉や火に関係する言葉になることが多いです。

また、漢字の音は多様であり、同じ漢字でも文脈によって異なる発音をすることがあります。これが送り仮名を必要とする要因の一つで、送り仮名を付けることで、正しい読み方や意味を明確にすることができます。

1.3 漢字の地域別の変遷

漢字は、地域によって発展の仕方が異なりました。たとえば、中国大陸では簡体字の普及が進み、観光業や国際交流の一環として多くの国で使われています。一方、日本や韓国などでは、それぞれの言語に適した形に発展しました。日本では、漢字と送り仮名が組み合わさって、非常に強い文法的な特徴を持つ言語体系が形成されています。

このように、漢字の地域別の変遷を理解することで、送り仮名の重要性が浮かび上がります。日本では、漢字単独ではなく、送り仮名と組み合わせることで、文法的な役割や意味の明確化が求められています。

2. 送り仮名の概念

2.1 送り仮名とは

送り仮名とは、漢字の後に付けられる仮名のことで、動詞や形容詞の活用を示すために必要です。例えば、「食べる」を漢字で書くと「食」となりますが、「食べる」という動詞としての意味を持つには、「べ」という送り仮名が必要になります。このように、送り仮名は動詞や形容詞の文法的な役割を明確にするための重要な要素です。

送り仮名は、漢字が持つ音や意味だけではなく、文脈に基づいて変化するため、非常に柔軟な役割を果たします。日本語の文法構造では、送り仮名の使い方によって、意味やニュアンスが変わってくることが多く、使い方一つで正確な表現ができるかどうかが決まります。

2.2 送り仮名の役割

送り仮名には、いくつかの重要な役割があります。まず、漢字だけでは不明瞭になる文の意味を明確にします。たとえば、「走る」という動詞と「走り」という名詞では、送り仮名が意味を識別するキーとなります。これがあることによって、読者や聞き手は文の意図を正しく理解しやすくなります。

次に、送り仮名は語の活用形を示す役割があります。日本語は活用が豊かであり、同じ動詞でも使い方によって形が変わります。送り仮名を用いることで、動詞の主語や時制を明確にすることができます。これにより、文の流れがスムーズになり、誤解を招くことが少なくなるのです。

さらに、送り仮名があることで、同じ漢字が持つ複数の意味を区別することができます。例えば、「花」を「はな」と読むか「か」と読むかは、送り仮名によって使い方が変わります。また、ビジネスの場では、正確な意味を伝えることが求められるため、送り仮名はその重要性がさらに高まります。

2.3 送り仮名の種類

送り仮名には、いくつかの種類があり、それぞれの言葉の意味や用法に応じて使い分けられます。基本的な送り仮名としては、動詞や形容詞に使われる「ア行」、「イ行」の仮名があります。動詞の場合、活用に応じて使う仮名が異なるため、適切に使うことが求められます。

また、送り仮名には「助詞」が伴うこともあり、この場合はより文法的な機能を強化する役割を持ちます。たとえば、「書く」や「食べる」という言葉には、それぞれ特定の送り仮名を加えることで、主語やその他の文法的な情報を補完することができます。

さらに、送り仮名には組み合わせのバリエーションが豊富です。たとえば、「食べ」は単独の動詞ですが、「食べます」とすることで、丁寧さを加えることができます。このように、送り仮名の種類や組み合わせは、日本語の表現をより豊かにし、意味を深く伝える助けとなります。

3. 送り仮名と文法の関係

3.1 文法的な観点からの送り仮名

送り仮名は、文法の観点から見ても、非常に重要な役割を果たします。文 法の構造は、主語、述語、目的語といった基本的な要素から成り立っており、送り仮名は主に述語に関連する部分で用いられます。動詞や形容詞の活用を示すために、送り仮名をつけることで、文の意味が明確化されます。

たとえば、「寝る」という基本形の動詞に、送り仮名を加えた「寝ます」とすることで、丁寧な表現になります。また、「寝ている」と現在進行形にすることで、具体的な状態を示します。このように、送り仮名は文法的な役割を果たし、言葉の意味や用法を変えることができる重要な要素です。

さらに、送り仮名は、多様な文脈で同じ漢字が使われた場合の意味の違いを明確にする手伝いもします。例えば、「行く」という動詞は、送り仮名を使うことで「行きます」、「行けば」など、異なる語尾に変化させることができます。これにより、「行く」と「行き」の二つの異なる状態や意味を表現することができます。

3.2 送り仮名の使い方の例

日常生活の中でよく使われる言葉に、送り仮名がどのような役割を果たしているのかを具体的に見ていきましょう。「見る」という動詞の例で考えてみます。「見る」は基本形ですが、「見ます」と言えば、より丁寧な言い回しになります。これにより、相手に対して敬意を表しつつ、意味も明確にすることができます。

また、「聞く」という動詞も、「聞いた」「聞いている」といった形に変化させることで、異なる時制や状態を表現できます。このように送り仮名の付け方によって、伝える意図が変わってくるため、言語表現において非常に重要な役割を担います。

例えば、「彼は本を読む」という文で考えると「読む」という動詞の送り仮名が文全体の意味を形成する要素となっています。彼がいつ本を読むのか、どのように読むのかを説明するためには、その表現をきちんと使い分けることが必要です。このように、送り仮名の使い方は文法において欠かせない要素であることがわかります。

3.3 送り仮名の誤用とその影響

送り仮名の誤用は、文章の意味を誤解させる大きな要因となり得ます。例えば、「話す」を「話し」として誤って使った場合、その文が伝えたい意図がはっきりしない可能性が出てきます。特に、ビジネスの場などでは、誤解が生じると信頼関係に悪影響を及ぼすこともあります。このように、送り仮名の誤用は、意味を不明瞭にし、コミュニケーションの障害となることがあるのです。

また、送り仮名の選択肢は多岐にわたりますが、特定の文脈や場面において適切でない送り仮名を使うと、意図した意味が正しく伝わらないばかりか、場合によっては相手に対して失礼な印象を与えることもあります。特に敬語を求められるシチュエーションでは、その誤用がより大きな問題になることも珍しくありません。

教育の現場でも、送り仮名の使い方を正しく指導することが重要です。誤用を繰り返すことで、子どもたちの言語理解が妨げられることがあるため、送り仮名の正しい使用を学ぶことが、一つの課題となっています。このような観点からも、送り仮名の正しい使い方を理解し、実践することがコミュニケーション能力を高めるためには欠かせません。

4. 漢字と送り仮名の相互作用

4.1 漢字の意味の明確化

送り仮名は、漢字が持つ意味を明確化する機能があります。漢字単独で使用された場合、その意味があいまいになることがありますが、適切な送り仮名を加えることで、文全体の解釈が明確になります。たとえば、「思う」という言葉の場合、漢字だけでは具体的なニュアンスは伝わりませんが、「思っています」とすることで、現在の状態が表現されます。

さらに、送り仮名は、特定の漢字の意味を補完する役割も果たします。たとえば、「言う」という動詞に送り仮名を追加することで、「言って」という表現になり、過去の出来事や行動を示すことができます。このように、送り仮名を用いることで、漢字自体の意味をより豊かにし、文の文脈を深めることができるのです。

漢字と送り仮名は相互に影響を与え合い、言語表現を豊かにする要素です。すなわち、漢字の正確な意味を伝えるためには、送り仮名の正しい使い方が不可欠であると言えます。これにより、漢字文化に根ざした日本語の特徴が形成され、言語コミュニケーションの一助となっています。

4.2 読みの多様性と送り仮名の重要性

日本語においては、一つの漢字が異なる読み方を持つことが特徴的です。たとえば、「行」の字は「いく」とも「こう」とも読みます。このような場合、送り仮名があることで、正確な読み方を示すことができ、文章の理解を助けます。「行く」という文では、動詞としての役割を果たす一方で、「行き」という名詞や「行った」という過去の形をはっきりさせる役割も担います。

このように、送り仮名は、日本語の読みの多様性を制御する上で重要な役割を果たします。特に文学作品や詩的な表現においては、独特な言葉の響きを持つ送り仮名を用いることで、より豊かな表現が可能となります。これにより、読み手や聞き手に強い印象を与えることができるのです。

また、言語学的な研究でも、送り仮名が持つリズムや音の美しさが重要視されています。このように、送り仮名を用いることで、文の表現が多様化し、言語としての豊かさを生み出しています。

4.3 送り仮名がもたらす視覚的な効果

送り仮名は、視覚的に文を明確にする役割も果たします。漢字だけでなく、送り仮名を加えることで、一目でその言葉の意味を理解することができます。たとえば、漢字のみで構成された文は、どうしても視覚的に堅い印象を与えがちですが、送り仮名を加えることで、流れるような印象が生まれます。

また、送り仮名の使用は、読みやすさや理解の速さにも影響します。特に、学習者にとっては、漢字に加えて送り仮名があることで、文の構造を理解しやすくなります。これにより、教育現場においても、送り仮名の意義は増しているといえます。

更に、視覚的な効果という観点からは、漫画やビジュアル表現においても重要です。漫画では、台詞が送り仮名と共に表現されることで、キャラクターの感情や意図がより明確になります。このように、送り仮名の使用方法は、視覚的なコミュニケーションの手段としても大きな役割を持っています。

5. まとめと今後の課題

5.1 送り仮名の今後の重要性

送り仮名は、今後も日本語の表現において不可欠な要素となるでしょう。その理由は、言語が常に変化し、進化する中で、精確で分かりやすいコミュニケーションが求められるからです。インターネットやSNSの普及により、瞬時に情報を発信する必要がある現代社会において、送り仮名の正しい使用は、一層重要性を増しています。

また、グローバルな交流が進む中、日本語を学ぶ非母国語者にとって、送り仮名は理解を助け、正確な表現を促すための大切な要素となります。国際的な場面でも、文法的なルールや正確な言葉の使い方が求められるため、送り仮名に対しての理解はますます重要になっています。

5.2 教育における送り仮名の位置づけ

教育現場では、送り仮名の使い方や意味について生徒にしっかりと指導することが求められます。特に言語教育の初期段階で、正しい送り仮名の習得は、基本的な日本語の読解力や文章作成能力を高めるために非常に重要です。教師自身が送り仮名の使い方に精通し、生徒に適切な指導を行う必要があります。

また、送り仮名に関連する教材や学習プログラムの整備も重要です。具体的な例を示しながら、送り仮名の役割や使い方を学ぶことができる環境が整うことで、学習者たちの理解が深まるでしょう。このためにも、教育現場でのさらなる研究と実践が必要です。

5.3 漢字文化の継承と発展に向けて

漢字文化は、日本の文化に根ざした重要な要素であり、送り仮名はその一部です。今後、漢字文化を継承し、発展させていくためには、送り仮名の正しい理解と活用が不可欠です。若い世代に対して、漢字の意味や使い方、そして送り仮名の重要性を教えていくことで、日本語の魅力を伝えることができるでしょう。

また、国際的な視野から見ると、漢字文化と送り仮名の重要性は、他の言語学習者に対しても広がっていきます。国際交流や文化交流の場で、漢字と送り仮名の正しい使い方を学ぶことが、相手国との理解やつながりを深める助けとなります。

終わりに

送り仮名は、日本語の文法や意味を理解するためには欠かせない要素であり、言語としての表現の幅を広げる重要な役割を果たします。漢字との相互作用を通じて、送り仮名の理解はますます深まります。今後も送り仮名の重要性が増す中で、それを適切に使いこなすことが、コミュニケーションの質を高める一助となることでしょう。日本語の魅力を再発見する上で、送り仮名の持つ意義を理解し、活用していくことが求められています。