中医学は、中国の伝統的な医学体系であり、数千年の歴史を有しています。近年では、現代医学との統合が進み、中医学の診療や治療法が新たな形で進化しています。本記事では、中医学における伝統と現代のバランスについて、基本概念、実践、倫理、統合の観点から詳しく説明し、最終的には中医学の未来展望について考察します。

1. 中医学の基本概念

1.1 中医学の歴史

中医学の歴史は非常に古く、最初の文献は紀元前3000年頃に遡ります。「黄帝内経」という古典的な医学書は、中医学の基礎理論を形成し、多くの医療実践に影響を与えています。中医学の発展は、多くの歴代を経て、朝代の変動や社会の変革を反映したものでもあります。特に、漢代には鍼灸や漢方薬の発展があり、これらの技術が後の世代に引き継がれました。

また、唐代や宋代には医療技術が飛躍的に発展し、医学書や病書が数多く出版されました。この時代は、中医学の黄金時代とも言われており、特に「薬師経」などの文献は、実践者にとって重要な資料となりました。明代以降は、民間療法や地方行政による医学の普及が進み、家庭での健康管理が重要視されるようになりました。

1.2 中医学の基本理論

中医学の基本理論は、「陰陽説」と「五行説」に基づいています。陰陽説は、あらゆる物事が二元的な性質を持つとし、健康を維持するためにはこの二元のバランスが必要とされています。例えば、過剰なストレスは「陰」のエネルギーを消耗させ、身体全体の「陽」のバランスを崩す原因となります。

五行説は、木、火、土、金、水の五つの要素が相互に影響し合っているという概念で、これらの要素が人体の各器官や機能とも関連しています。たとえば、肝は「木」に属し、怒りやストレスに影響されることが多いとされています。このように、五行の観点からも健康状態を理解することが可能です。

1.3 生命観と病観

中医学における生命観は、人間が自然の一部であるという考え方に基づいています。これにより、心身のバランスが整うことで健康が維持されるとされます。この視点から見ると、病気は単なる身体の不調だけでなく、精神的、社会的な要因も影響を及ぼします。

病観においても、中医学は症状の緩和ばかりではなく、根本的な原因を探ることが重要です。たとえば、ある患者が頭痛を訴えた場合、西洋医学では鎮痛剤を処方することが一般的ですが、中医学ではその原因となる体内のバランスを探って治療法を提案します。患者の生活環境や感情面にも目を向け、より包括的なアプローチを取ることが強調されます。

2. 中医学の実践

2.1 診断方法

中医学の診断方法は、主に「四診」と呼ばれる技術に基づいています。この四診には、視診、聞診、問診、触診が含まれます。視診では、患者の顔色や肌の状態、舌の形状などを観察します。舌の色や苔の状態は、内臓の健康状態を示す指標となるため、特に重要です。

聞診は、患者の声のトーンや、呼吸音、咳の音などを注意深く聴取します。これにより、病気の進行状況や体の状態を把握することができます。問診は、患者が自分の症状を詳しく語る機会を提供し、医師はその情報をもとに詳細な病歴を把握します。

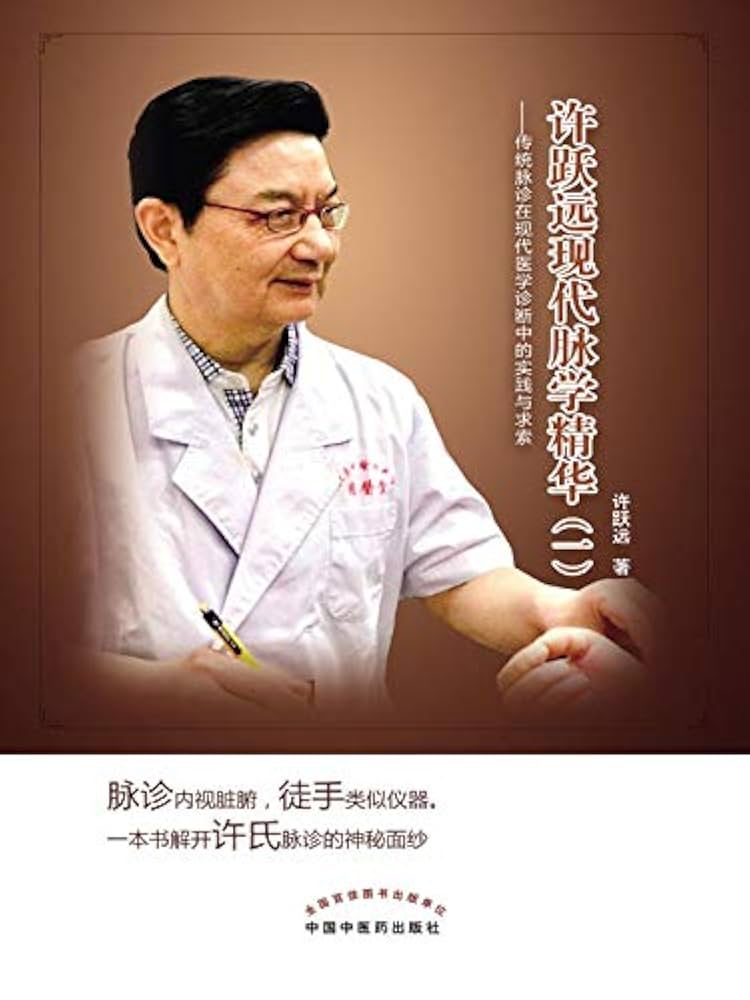

触診は、脈診とも言い、手首の脈を取ることで、体内のエネルギーの流れを読み取ります。中医学では、脈の種類が多岐にわたるため、熟練した医師であれば、脈診から様々な情報を得ることができます。

2.2 治療法の種類

中医学の治療法は多岐にわたり、主に鍼灸、推拿(マッサージ)、中草薬(漢方薬)、気功、食療などが挙げられます。鍼灸は、特定のツボに針やお灸を施すことで気の流れを改善し、痛みを緩和するとともに、身体のバランスを整えます。

推拿は、手技を用いた療法で、筋肉や関節をほぐすことにより、血流を改善し、身体の機能を高めることを目的としています。多くの患者が西洋医学の治療と併用することで効果を上げています。

中草薬は、中医学において非常に重要な役割を果たします。多くの薬草は、特定の症状を緩和するために使用されますが、個々の患者の体質に応じて調合されるため、オーダーメイドの医療が実現します。このような治療法は、病気の根本原因にアプローチするため、長期的な健康維持に寄与します。

2.3 薬草の使用

中草薬は、中医学の中心的な役割を担っており、その種類は非常に豊富です。例えば、風邪やインフルエンザ対策には「金花茶」や「生姜」、消化不良には「大黄」や「陳皮」が用いられます。それぞれの薬草には特有の効能があり、治療に活かされるのです。

薬草の使用は、単なる治療にとどまらず、予防医学としても効果的です。例えば、季節の変わり目に風邪を引きやすい人には、体を温める薬草を取り入れることで、体調を整えることが可能です。このように、中草薬は日常的な健康管理においても重要な役割を果たしています。

また、中医学の薬草療法は、単独で使用するよりも、複数の薬草を組み合わせて使用することが多いため、個々の患者の体質を考慮した調合が行われます。この調合は、バランスを取ることが重要であり、不調を抱える患者にとって、最適な状態を目指すことにつながります。

3. 中医学と倫理

3.1 医療倫理の基本原則

医療倫理には、基本的な原則があり、これは中医学においても適用されます。まず、「自律の原則」が重要です。これは、患者が自らの健康に関する意思決定を行う権利を尊重するという考え方です。中医学においては、患者と医師の信頼関係が非常に重要であり、医師は患者の意見や希望を十分に理解する必要があります。

次に、「善行の原則」があり、これは患者の健康を最大限に促進し、利益をもたらすことが求められます。中医学では、単に病気を治すだけでなく、患者全体の健康を考慮するため、健康な生活習慣の提案や、心理的なサポートも行います。

さらに、「無害の原則」も存在し、これにより医療行為は患者に対して害を与えないよう努めることが求められます。中医学の治療法は、比較的身体に優しい方法が多いため、この原則に適合しやすい面があります。しかし、常に注意が必要であり、患者への説明と同意が重要です。

3.2 中医学における患者との関係

中医学において、医師と患者の関係は非常に特別です。伝統的に、中医学は、医師が患者の状態を深く理解し、個別のアプローチを行うことが重視されてきました。このため、医師は患者と密にコミュニケーションを取ることが求められます。

患者に対する治療には、あくまで患者の意志と感情を尊重するという姿勢が反映されています。例えば、ある患者が特定の治療法に抵抗感を示した場合、その気持ちを無視せず、他の選択肢や治療法をオープンに検討することが重要です。このようにして、患者は自らの健康に主体的に関与することができ、自信を持って治療に臨むことができます。

また、中医学は身体だけでなく心のケアも重要視しています。医師は、患者の感情や精神状態を理解し、生活全般にわたるアプローチを行うことが求められます。このため、中医学の実践者は、心理的なサポート能力も磨く必要があります。

3.3 倫理的ジレンマの事例

中医学には時折倫理的なジレンマが生じることがあります。例えば、ある患者が特定の漢方薬を強く希望した場合、それが健康に反している場合や、相互作用の可能性がある場合には、どう対応するかが問題になります。このような際、医師は患者に対して正直であるべきですが、同時に患者の希望も尊重しなければなりません。

また、患者の家族が治療方針に干渉してくることもあります。患者本人が選んだ治療法に対して、家族が不安を訴えた場合、医師はどのようにバランスを取るべきか悩むことがあります。このような状況では、患者とのコミュニケーションを強化し、家族も含めた総合的なサポートを行うことが重要です。

最後に、保険制度の中での治療法の選択や、治療にかかる費用の透明性も倫理的な課題です。中医学は、保険適用外の治療も多く存在するため、患者に十分な情報を提供し、経済的な負担を考慮する必要があります。このように、中医学に関わる倫理的ジレンマは、医療全般にわたる重要なテーマです。

4. 伝統と現代の統合

4.1 現代医学との協調

近年、中医学と現代医学の協調が進んでいます。お互いの長所を活かし、より効果的な治療が可能となるためです。例えば、がんや慢性疾患においては、現代医学の手術や化学療法と併用される中医学の鍼灸や漢方薬が注目されています。

このような統合型医療は、患者にとっても心理的な安心をもたらします。症状を多角的にアプローチすることで、治癒に向けた足場を築くことができます。実際に、がん治療においては、鍼灸が副作用軽減に寄与するケースも多く報告されています。

また、具体的なプログラムとしては「統合医療クリニック」の設立が進み、患者に向けた教育も行われています。現代医学の治療に対する理解を深めるだけでなく、中医学の知識も教えられることで、患者はより幅広い選択肢を持つことができます。

4.2 中医学教育の現状

中医学の教育は、伝統を受け継ぎつつ現代的なアプローチを取り入れることが求められています。近年では、大学や専門学校での中医学教育が増え、学生には解剖学や生理学、現代医学の基礎知識も学ばせる多角的な教育が行われています。

中医学の専門家に求められるのは、単に伝統的な知識を持つことだけでなく、現代医学との相互理解を深めることです。こうした教育を受けた学生は、実際の現場でも現代医学と中医学の橋渡し役を果たすことが期待されています。また、国際的な視点も取り入れられ、多くの国で中医学を学ぶ学生が増えています。

さらに、中医学の専攻プログラムは、修士や博士課程を含む高度な学問へと発展しています。研究者や専門家たちは、伝統的な理論を科学的に検証し、現代に即した形での実践を模索しています。これにより、中医学の信頼性や効果がさらに高まっていくことでしょう。

4.3 研究と証拠に基づく実践

中医学においては、伝統的な知識をもとにした実践が多く見られますが、近年は科学的なアプローチを取り入れる流れも強くなっています。具体的には、臨床研究や実験を通じて、中薬の効果や鍼灸のメカニズムが解明されつつあります。これにより、中医学の信頼性が高まり、他の医学分野との協業につながります。

特に、証拠に基づく医療(EBM)との統合が進んでいます。これは、科学的なデータに基づいて医療行為が行われることを意味します。中医学の研究成果が文献として発表されることで、医療現場でも具体的な指針が提供され、患者にとっても安心感が増すことにつながります。

さらに、国際的な研究機関や大学との協力が進むことで、中医学に関する国際的な評価も高まっています。これに伴い、多くの国で中医学が公式に認知されるようになり、治療法としての信頼性が確立されつつあります。今後、中医学はさらに科学的根拠に基づいた実践が進むことでしょう。

5. 中医学の未来展望

5.1 グローバル化と中医学

中医学は、中国国内に限らず、国外でも広がりを見せています。近年は、国際医療市場において中医学の需要が高まり、多くの国で中医学のクリニックや教育機関が設立されています。これにより、伝統的な医療の知恵が世界中で受け入れられ、様々な文化や医療制度と融合しています。

また、グローバル化が進む中で、多くの国で中医学を学ぶ外国人学生が増えており、中医学の知識を持った専門家が国際的に活躍できる場が広がっています。各国での中医学の解釈や実践はもちろん異なりますが、それぞれの文化的背景に根ざした形での中医学の発展が期待されます。

さらに、オンラインプラットフォームを活用した教育や診療が進むことで、地理的な制限を超えた情報の共有が可能になります。中医学の理念や技術が、国境を越えて広がることは、将来的には医療の多様性や選択肢を豊かにする大きな要因となるでしょう。

5.2 新たな治療法の開発

中医学は、常に進化している分野でもあります。伝統的な治療法の中から効果が実証されるものや、新たな技術の導入が進むことで、新しい治療法が開発されています。たとえば、現代の科学技術を利用した新しい漢方薬の製造方法や、鍼灸の新たな適用法などが挙げられます。

また、バイオテクノロジーや人工知能(AI)の活用も進んでおり、中医学の分野にも適用されています。AIを用いた診断システムが開発され、患者の症状に応じて最適な治療法を提案することが可能となっています。将来的には、記録データに基づく個別化医療が進み、より多くの患者が自分に合った治療を受けられるようになるでしょう。

研究が進むことで、中薬の成分やメカニズムも科学的に解明されつつあります。これにより、中医学の信頼性が高まり、他の医療システムとの統合もスムーズに進むことが期待されます。新たな治療法の開発は、患者の健康を守るためには欠かせないプロセスです。

5.3 中医学の文化的価値と継承

中医学は、単なる治療法や技術にとどまらず、深い文化的背景を持つものです。そのため、文化的価値を理解し、次世代に継承することが非常に重要です。中医学の実践に携わる者は、その文化的な側面を理解し、患者との長期的な関係を築くことで、より深い信頼を得られるでしょう。

また、地域の伝統や文化と中医学の結びつきも重要です。地域ごとの生薬や治療法を根づかせることで、地域の特性に応じた医療が行えるようになります。このような側面があるからこそ、中医学は各国での受容が進んでいるのです。

現在、中医学の知識と技術の継承は、教育機関や専門家を通じて行われていますが、実際の現場での体験や学びが重要な役割を果たします。中医学の伝統を未来に引き継ぐために、多くの若者がこの分野に興味を持つことが期待されています。

終わりに

中医学は、長い歴史を持ち、伝統と現代が融合を続けるダイナミックな分野です。基本的な概念から実践、倫理、さらには未来展望に至るまで、多角的に探求することで、今後の中医学の発展を理解する手助けとなります。患者の健康を守るため、伝統を尊重しながら新たな時代を迎えた中医学は、今後も多くの人々に貢献し続けることでしょう。