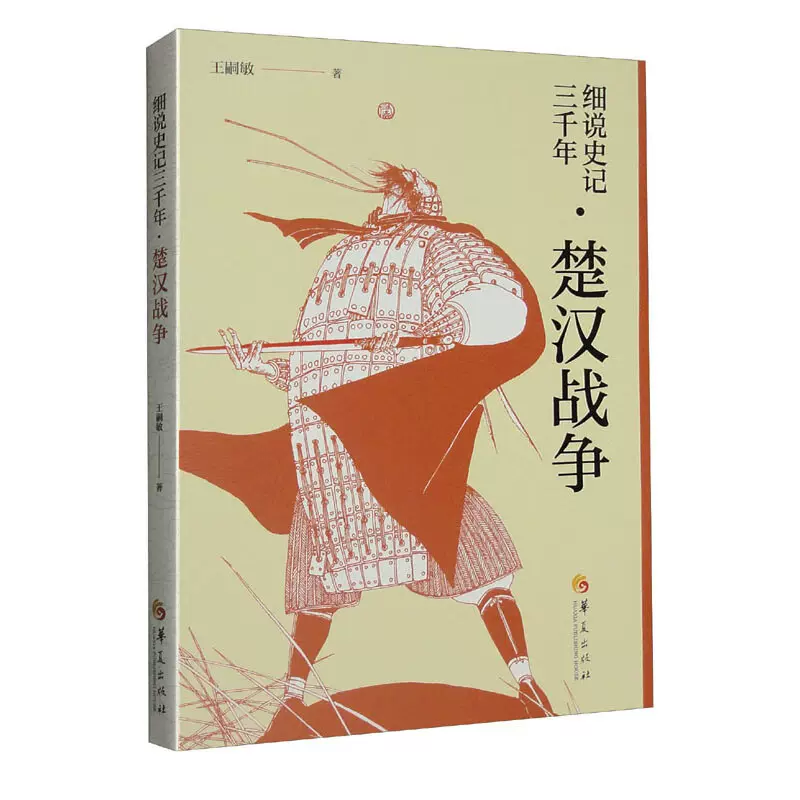

中国文化の中で、楚漢戦争は特に重要な位置を占めています。この戦争は、中国の歴史の転換点となるもので、後の漢王朝の成立に大きな影響を与えました。本記事では、「史記」に見られる楚漢戦争の戦略と戦術に焦点を当てることで、この壮大な歴史的背景を掘り下げ、関わる重要な人物や戦闘を詳細に紹介します。そして、戦争の結果とその影響、さらには現代における教訓についても触れます。

1. 楚漢戦争の背景

1.1. 秦朝の崩壊とその影響

秦朝は、中国を初めて統一した王朝であり、その強権的な支配は多くの反発を招いていました。特に、厳しい税金や労働の強要は庶民の生活を圧迫しました。このような状況下で、秦朝は内部から崩壊の道をたどります。紀元前209年、陳勝・呉広の農民反乱がその引き金となり、人々は立ち上がりました。この反乱に続いて、各地で蜂起が相次ぎ、結果として秦朝はわずか15年で滅亡してしまいます。

秦の滅亡は、諸侯たちにとって自己の権力を拡大する絶好の機会となりました。ここで重要なのは、劉邦と項羽という二人のリーダーの対立です。劉邦は庶民出身でありながら、人々の支持を得て権力を確立しようとします。一方、項羽は武力と名声を備えた王侯の出身であり、彼の魅力で多くの人を惹きつけました。彼らの間の対立は中国史における運命の分水嶺となるのです。

このような背景の中、楚漢戦争が勃発します。戦争は、ただ単に領土や権力争いの側面だけでなく、時代を象徴する意義を持つことになります。つまり、今までの支配の形式が問われ、新しい時代への移行が迫られることとなります。

1.2. 楚漢の対立の構図

楚漢戦争において、劉邦と項羽は単なる敵対者というだけでなく、それぞれ異なる価値観や策略を持つ象徴的存在でもあります。劉邦は民衆の支持を重視し、揺れ動く民心を掴むために柔軟な戦略を採用しました。「出処進退を選ばず」という彼の姿勢は、時に無謀とも捉えられることがありましたが、まさにこの柔軟さが彼の成功の秘訣とも言えるでしょう。

対して、項羽は「英雄」としてのイメージと武力を重視します。彼の人生は、理想主義に満ちたものであり、そのためには全力を尽くす一方で、冷静さを欠くこともありました。これは、結果的に彼の敗北を招く一因となりました。彼は大軍を陣頭に指揮し、直接敵に対峙することで、強さを誇示しようとしましたが、それが果たして正しい選択であったのか、議論の余地が残ります。

このような背景の下、楚漢の対立は単なる戦争を超えて、各々のリーダーシップスタイルや政治的理念の衝突ともなります。結果として、戦争はただの武力の争いではなく、人々の心の動きや社会の変化をも象徴するものとなるのです。

2. 主要な人物紹介

2.1. 劉邦の戦略

劉邦は、非常に視野の広い戦略家でした。彼は味方を築くことを重視し、各地の豪族や勢力と同盟を結ぶことで、彼自身の勢力を拡大することに成功しました。特に、劉邦は人を引きつけるカリスマ性を持っており、彼の周囲には多くの忠実な部下が集まりました。彼の戦略のキーポイントは、ただ力で敵を打ち破るのではなく、相手の隙を突くという非正規戦を多用した点にあります。

例えば、「鴻門の会」において、劉邦は項羽を直接攻撃せず、彼の隙を突いて逃げるという選択をしました。この瞬間こそが、彼の生き残りを決定づけることになったのです。彼は、柔軟でありながら戦略的な考え方を持っており、攻撃的な項羽とは対照的でした。この戦略が功を奏し、後に彼は漢王朝を建国することになります。

また、劉邦は出身地や地元民と強い結びつきを持っていました。彼は故郷である漢中からそのまま勢力を乗せて移動し、地元の人々の支持を受けました。このように、地元住民の理解と協力を得ることが、彼の戦略において非常に重要だったのです。

2.2. 項羽の力量と魅力

一方の項羽は、驚異的な武力とカリスマ性を持った武将として知られています。彼の力量は優れた戦術家としての実力だけでなく、その豪胆な性格や戦場での勇敢さからも多くの支持を集めました。特に、「西楚覇王」としての位置付けから、多くの支持者が集まり、彼の下に多数の軍隊が結集されました。

しかし、項羽はその魅力とは裏腹に、戦略においてはやや直情的な面もありました。彼は敵に対して正面衝突を選ぶことが多く、その結果、劉邦のような策略を駆使した戦略に対して不利な立場に追い込まれることもしばしばでした。典型的な例が「垓下の戦い」であり、ここでは彼の軍が劉邦の連合軍に包囲され、最終的に敗北へと繋がります。

項羽の人物像は、単なる強さだけでなく、彼自身の情熱や怒りを象徴するものでもあります。彼は自らの理想を追求し続けた結果、自己を犠牲にするような選択をし、最終的にはその強さが悲劇を招くことにもなります。このような人物像こそが、楚漢戦争を語る上で忘れてはならない重要な要素なのです。

3. 楚漢戦争の主要戦闘

3.1. 垓下の戦い

垓下の戦いは、楚漢戦争の総決算とも言える戦闘です。この戦いは、劉邦と項羽の命運を大きく分ける戦いであり、戦術や戦略が一つに結実した瞬間でもありました。戦いは紀元前202年に行われ、劉邦の連合軍が項羽の軍隊を包囲しました。劉邦は周囲の地形を巧みに利用し、自軍の数的優位を越えて勝利を手に入れるのです。

項羽は当初、相手に立ち向かいながら数々の小競り合いを重ね、決して屈服しませんでしたが、状況は徐々に厳しくなりました。彼の軍は明らかに数の上で劣勢に立たされ、ついには孤立無援の状態となりました。ここで劉邦は巧妙に布陣を進め、情報戦も駆使して項羽を翻弄しました。これにより、項羽はその強さをもってしても適応することができず、次第に追い詰められていきました。

最後の戦いとなった「弔いの歌」は、彼にとって最期の力の振り絞りを象徴する場面でもありました。項羽は彼自身にとっての栄光を求め、逃げることを選ばず、最期には自らの手で命を絶ちます。この戦いは、単なる物理的な力での勝敗を超え、豪胆な英雄の物語として語り継がれることとなりました。

3.2. 鴻門の会

「鴻門の会」は、楚漢戦争の中でも特に重要な出来事とされています。紀元前206年、劉邦が項羽の勢力圏に入った際、項羽は彼を暗殺しようと計画します。この出来事は、劉邦の生死を分ける岐路となり、彼の今後の戦略にも大きな影響を与えました。

イベントの背後には、複雑な人間関係や権力闘争が渦巻いていました。劉邦は劣勢に立たされながらも、彼の人望や周囲の協力があったため、この危機を乗り越えることができました。会議の場では、彼は冷静さを保ちつつ、項羽の注意をそらすことで命をつなぎます。このような瞬間が後に彼の運命を決定づけることになるのです。

このように、「鴻門の会」は楚漢戦争の中で非常に重要なポイントです。逃げる選択肢を持ちながらも、劉邦は自らの意志を持ち続け、最終的には自身の道を歩むことになるのです。この出来事は、戦争の流れを変え得る小さなきっかけだけでなく、個人の決断が歴史にどのように影響を与えるかを示す良い例ともなります。

4. 戦略と戦術の分析

4.1. 劉邦の連合戦略

劉邦の戦略の中で際立っているのは、彼の柔軟な連合戦略です。彼は自らの軍だけでなく、他の勢力や豪族との結びつきを重んじました。このような連携を確立することで、劉邦は敵に対して防御するための多面的な立場を得ました。特に彼の連合作戦が功を奏したのは、彼自身の charisma(カリスマ性)とコミュニケーション能力に起因します。

彼の策略の一つには、敵対勢力に対しても協力して欲しいと呼びかけることがありました。劉邦は、他勢力の利益を巧みに利用することで、彼らを味方に引き入れることができました。これらの連携は、敵である項羽に対する大きな強みとなりました。連合軍の力は彼にとって非常に重要であり、結果として漢王朝の成立に繋がるのです。

このような連合戦略は、後の時代においても重要な教訓となるでしょう。単独では実現不可能な大きな目標も、協力関係を築くことで成就できるというメッセージは、現代社会でも大いに参考になります。劉邦の連合戦略は、彼自身の柔軟性と洞察力を如実に示しているのです。

4.2. 項羽の正面衝突戦術

一方、項羽の戦略は何かと正面からの衝突を重視するものでした。武力での決定的な勝利を求め、敵勢力に対して直接的に攻撃を行うことで、彼自身の威厳を保つことを狙っていました。この戦術は短期的には功を奏し、数多くの敵を制圧する力を示しましたが、長期的には彼にとって致命的な弱点となるのです。

例えば、垓下の戦いにおいて、項羽は強大な軍隊を保持していましたが、敵の包囲網に対する対策を十分に考慮することができませんでした。正面衝突を選び続けたために、彼の軍は次第に孤立し、戦局が不利に傾くこととなります。項羽の戦術は、力による支配の象徴ともいえるものでしたが、戦争の変化流れに対応できなければ、その陰に隠れた弱点が露呈します。

最終的に、項羽はその正面衝突を重視する戦略によって、自らの運命を大きく狂わせてしまいました。力を重視した彼の思想は、結果的に彼にとっての最期となり、その栄光を取り戻すことはできませんでした。このような正面衝突戦術は、短期的な成功と引き換えに、長期的な視点が欠けていたことを教訓として私たちに示すものとなります。

5. 戦争の結果とその影響

5.1. 漢朝の成立

楚漢戦争が終結した後、劉邦は漢王朝を樹立することとなります。この新たな王朝は、中国史上最も長い期間にわたって続いた王朝の一つとして知られています。彼の統治の下、漢王朝は法制や経済を整備し、中国全土を安定させることに成功しました。この安定は、劉邦が人々の支持を得るために努力した結果でもあり、彼は非常に多くの支持者を獲得しました。

漢王朝成立後、劉邦は「高祖」と呼ばれるようになります。彼の政治は、民衆のニーズを重視したものとなり、多くの改革が実施されました。これにより、劉邦の治世は比較的繁栄した時代を送ることができ、後の時代にも大きな影響を与える事となります。

また、彼の政策は後の歴代の王たちにも影響を与え、多くの王朝が彼の統治理念を模倣するようになります。このような意味で、劉邦は中国の歴史に新たな光をもたらした人物として記憶されることになります。

5.2. 楚漢戦争が中国史に及ぼした影響

楚漢戦争の影響は単なる結果にとどまらず、後の中国史においても大きな意味を持ちます。戦後の新しい漢王朝は、安定した政治体制を築くことで、長い戦乱の時代に終止符を打ちました。このことは、経済活動や文化の振興にも寄与し、後に「漢」文化と呼ばれる成熟した文化の発展を促すこととなります。

さらに、楚漢戦争を通じて、個人の意志や行動が大きな歴史的流れを生む可能性があることを示しました。劉邦のような平民出身者が最高権力を掌握することで、より広範な人々が政治に参加する余地を得ることにつながります。また、彼と項羽の対立により、単純な武力による統治がもはや通用しないことを示し、より選ばれたリーダーシップが求められる時代が始まることになります。

このように、楚漢戦争は歴史のただの一局面にすぎないと思われがちですが、実際には中国文化や歴史そのものを大きく変える重要なイベントであったのです。

6. まとめ

6.1. 楚漢戦争の教訓

楚漢戦争から私たちが得ることのできる教訓は、戦略と人間関係の重要性です。劉邦の柔軟さと彼の周囲との連携、対して項羽の一貫した力による支配が最終的には彼にとっての弱点となったことは、さまざまな状況においても当てはまります。

また、個々の選択や行動が歴史を大きく変える力を持つことも示しています。戦争の背後にある人間ドラマや、権力を巡る葛藤が、私たちにさまざまな示唆を与えてくれます。

6.2. 現代への展望

今日においても、歴史から学ぶことは多いです。楚漢戦争を振り返ることで、柔軟な戦術や戦略の重要性を再認識し、現代における対人関係や組織運営に役立てることができるでしょう。そして、個人の行動が未来に影響を与えることを考えながら、より良い選択を追求していくことが大切です。

このように、楚漢戦争という歴史の一幕は、単なる過去の出来事としてではなく、私たちの生活や選択に深くつながる重要な教訓を含んでいるのです。歴史は常に繰り返されますが、そこから私たちが何を学び、どのように生かすかが未来を創るのです。