元朝の戦い:ハルハ河の戦い

元朝のハルハ河の戦いは、中国史の中でも重要な軍事的出来事の一つであり、モンゴル帝国が中国大陸において驚異的な影響を持っていた時期を背景にしています。この戦いは、元朝が成立し、それを取り巻く地域の安定を求めた結果として起こりました。ここでは、ハルハ河の戦いの背景、経緯、主要な武将や戦略、戦闘の結果と影響、さらには文化的視点からの考察を通じて、この戦いの全体像を詳しく解説していきます。

1. ハルハ河の戦いの背景

1.1 元朝の成立と体制

元朝は、13世紀初頭にモンゴルのチンギス・ハンの子孫によって築かれました。1260年、フビライ・ハンによって正式に元朝が成立します。元朝の体制は、広大な領土を統治するために、効果的な行政機構を整備しました。特に、漢民族を含む多民族による統治が特徴でした。元朝は、中央政府と地方政府の権限を明確にし、地方の豪族や民族リーダーに権力を委譲することで、安定した統治を目指しました。

元朝の成立当初、モンゴルは依然として外的な脅威に直面していました。そのため、軍事力の強化が必要でした。政策としては、軍の規模を拡大し、また船舶や移動式の軍事ユニットを導入することで、戦闘能力を高めることに努めました。これにより、ハルハ河の戦いに至るまでの一連の戦闘が可能となったのです。

1.2 モンゴルの軍事戦略

モンゴルの軍事戦略は、非常に高い機動性と柔軟性を重視していました。騎馬軍団を中心とする軍隊は、迅速な移動を得意とし、敵に対してゲリラ的な戦術を展開しました。また、情報収集能力が高く、敵の動向を常に監視することで、有利な戦況を作り出すのに成功しました。特に、モンゴルの騎兵は、敵の後方を突き崩すことで戦局を有利に進めることが多く、その戦術は他国にも模倣されました。

さらに、モンゴル軍は心理戦にも秀でていました。敵に恐怖心を与えることで、戦闘前から優位に立つことができました。この戦略は、単に戦闘の技術にとどまらず、戦意を削ぐことにも繋がりました。そのため、ハルハ河における戦闘においても、早期の心理的優位が勝利を決定付ける要因となるのです。

1.3 当時の中国の状況

ハルハ河の戦いが行われた時期、中国では既に元朝による統治が進んでいましたが、依然として各地で反抗の動きが見られました。特に南宋や西北地域では、元朝に対する抵抗勢力が存在しており、彼らは農民の支持を受けながら、元朝の権威を脅かしていました。このような状況下で元朝は、反乱を鎮圧するために軍事行動を多く起こす必要がありました。

また、元朝の統治下においては隣国との衝突も頻繁に発生していました。特にチベットや西域の民族との対立は、元朝の安定にとって大きな問題となっていました。このため、ハルハ河の戦いは、単なる戦闘に留まらず、元朝の存続をかけた戦いと位置付けられることになります。

2. 戦闘の経緯

2.1 準備と布陣

ハルハ河の戦いに先立ち、元朝は軍の準備を着々と進めていました。元朝のフビライ・ハンは、戦略的に重要視されたハルハ河周辺に多くの部隊を集結させました。部隊は、騎馬兵を中心に構成され、特に弓兵や投石器を配備することで、遠距離からの攻撃力も高めました。また、補給線を確保するため、河の近くにロジスティクスの拠点を設置しました。この準備により、当時の軍事行動における効率性を最大限に引き出すことができたのです。

対抗勢力である南宋軍もまた、戦闘に向けての準備を怠りませんでした。彼らは、一時的に同盟を結んでいた地域の豪族や部族と連携し、ハルハ河の防衛体制を強化しました。特に、地勢を利用した布陣を引き、山地や河川を有効に活用することを目指しました。このような戦略的準備が、戦闘の展開に大きな影響を与えることになります。

2.2 戦闘の開幕

戦闘は、ハルハ河沿いの緊張が高まる中、ついに開始されました。元軍の先制攻撃によって一気に戦闘が勃発し、両軍は衝突しました。元軍の騎馬兵は、素早い動きと鋭い攻撃で南宋軍に襲いかかりました。特に弓兵から放たれる矢は、南宋の歩兵にとって致命的な一撃となり、多くの兵士が倒れました。

一方、南宋軍も決して負けずとばかりに応戦しました。地形を利用した防御戦術や、弓兵の的確な射撃などを駆使して、元軍の攻撃を可及的に防ぎました。この戦闘は、単なる力のぶつかり合いではなく、戦略の優劣が勝敗を左右する重要な局面にあったのです。

2.3 重要な戦闘展開

戦闘の中で、特に注目すべき展開がありました。元軍は、敵の裏をかく形で急襲戦術を展開し、敵軍の予想を超える動きを見せました。これにより南宋軍に混乱が生じ、具体的には彼らの指揮系統が乱れることとなりました。この瞬間、元軍は戦局を優位に進め、一気に戦闘の流れを引き寄せます。

また、ハルハ河の戦闘においては、天候や視界といった環境要因が戦局に影響を与えました。突然の雨や霧によって視界が悪くなり、戦闘は一層熾烈なものとなりました。このような自然要因も戦闘の結果を左右する重要な要素となりました。

3. 主な武将と戦略

3.1 元朝の指揮官

ハルハ河の戦いにおいて、元朝側の指揮官として特に注目されるのが、ウスガイという武将です。彼は優れた戦略家であり、騎馬軍の戦術を駆使して敵を迎え撃ちました。ウスガイは、元軍の士気を高めるだけでなく、部下たちに具体的な指示を出すことで、指揮の統一を保ちました。彼のリーダーシップが、元軍の勝利に大きく貢献したとされています。

また、別の重要な指揮官として、オゴデイ・ハンの子孫であるトゴン・バルバラも参戦しました。彼は、卓越した騎馬兵の指揮能力を持ち、全体の戦略を練り、元軍の布陣を緻密に計画しました。トゴン・バルバラは、戦局を冷静に見極め、臨機応変に戦略を修正する能力を兼ね備えていたため、元軍の勝利に寄与したのです。

3.2 敵軍の指導者

一方、南宋軍の指導者には、武将である岳飛が名を挙げられます。岳飛は南宋の名将であり、彼の統率の下、南宋軍は元軍との激闘に挑みました。彼にとって、ハルハ河での戦闘は名誉回復の舞台でもあり、士気を高めるために様々な戦術を駆使しました。

岳飛は、その抜群の指揮能力で部隊をまとめあげ、敵の進攻を防ぎました。特に、彼の弓術は伝説的であり、多くの敵兵を打ち倒しました。しかし、元軍の柔軟な戦術に対抗するには限界がありました。このように、岳飛の存在は南宋軍にとっての希望であり、彼の奮闘は後に多くの伝説となりました。

3.3 各武将の戦略と役割

各武将が果たした役割は、戦闘全体の展開に大きな影響を与えました。元軍側では、ウスガイとトゴン・バルバラが緊密に連携し、特に騎兵での急襲が功を奏しました。彼らは、敵の防御が薄い部分を狙い撃ち、一気に優位に立つことができました。さらに、モンゴルの伝統的な戦術である心理戦も実施し、敵の恐怖心を煽ることで、南宋軍を動揺させることに成功しました。

南宋軍側では、岳飛が戦局を引っ張る形で主導権を握り、兵士たちに勇気を与えました。彼は部隊をまとまりよく指揮し、厳しい状況下でも抵抗を続けました。しかし、元軍の巧みな戦術と兵力の差が彼の奮闘を圧倒し、次第に彼の指揮の下にある部隊も疲弊していきました。このように、両軍の武将がそれぞれの戦術を用いる中で、戦闘は激しさを増していくことになります。

4. 戦闘の結果と影響

4.1 戦闘の結果

ハルハ河の戦いは、激しい戦闘の末に元軍の勝利で幕を閉じました。戦闘の結果、南宋軍は多くの兵力を失い、士気も大きく低下しました。一方、元軍はこの勝利を受けて、さらなる攻勢をかけることに成功しました。この勝利により、元朝は自らの統治を揺るがす一因であった南宋に対して圧倒的な姿勢を示すことができました。

また、敗北した南宋軍は、戦後の再編成を余儀なくされ、事実上、元朝の優位性を認めざるを得なくなりました。この戦闘は、南宋の抗争の歴史においても重要な転換点となり、戦後の数年間にわたって彼らは防御的な態勢を取らざるを得なかったのです。

4.2 元朝への影響

ハルハ河の勝利により、元朝は自信を深めていきました。この勝利は、他地域への進出や統治をより一層強化する契機となり、その後の多くの戦闘へとつながりました。特に、南部地域における制圧が進む中で、元朝の影響力は急速に拡大しました。

また、この戦いは元朝が自らの軍事力や戦略を再確認する機会ともなり、後の多くの戦闘において成功を収めるための礎となりました。元朝はハルハ河の勝利を契機に、さらなる資源の確保や、他民族との関係構築に注力するようになります。

4.3 後世への遺産

ハルハ河の戦いは、戦争の結果だけでなく、その後の中国史にも大きな影響を与えました。この戦いにおける元軍の戦術や組織的な運用は、以後の時代においても模範とされることとなります。また、南宋の側は、この敗北を機に民間の防衛意識が高まり、以後の抵抗運動につながっていきます。

さらに、戦いの結果、文化的な意識も変化し、戦争に関する文学やアートが発展するきっかけともなりました。多くの文学作品において、この戦いが描かれ、その英雄的な物語が後世に語り継がれることになるのです。

5. 文化的視点から見たハルハ河の戦い

5.1 文学とアートにおける表現

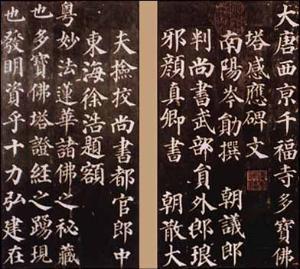

ハルハ河の戦いは、後の文学やアートに多大な影響を与えました。特に詩や小説においては、戦の英雄たちの物語が描かれ、人々の記憶に刻まれ続けています。このような作品は、単に歴史を振り返るだけでなく、戦争の悲惨さや英雄の勇気をテーマにしたものが多く、読者に対して深い感銘を与えるものでした。

アートにおいても、戦闘を題材にした絵画や彫刻が制作されました。これらは戦争のリアルな様子を伝えるだけでなく、当時の人々の精神や価値観を表現するための重要な手段として用いられました。特に華やかな色彩で描かれた戦の情景は、人々の心に残り、今もなお語り継がれています。

5.2 戦争がもたらした社会変革

ハルハ河の戦いは、戦争そのものの結果だけでなく、その後の社会変革にも影響を及ぼしました。敗北した南宋軍の士気低下に伴い、市民たちの動向が変わり、武士たちの役割も変化しました。人々は、国家の防衛や自らの身の安全について新たな視点を持つようになり、結果的に戦争が社会構造に変化をもたらしました。

戦争を経験した人々は、より一層の団結を図るようになり、武士階級は新たな義務感を抱くようになります。また、国家の戦略や政策も反映され、経済活動が変革されるきっかけとなりました。これにより、新しい社会が形成され、戦後の発展へとつながっていくのです。

5.3 現代における評価と記憶

現在においても、ハルハ河の戦いは重要な歴史的事件として評価されています。多くの博物館や歴史教育の場で、この戦闘の意義が強調され、若い世代に伝えられています。特に、戦争の悲劇や英雄の物語が、平和の大切さを教えるための教材としても活用されています。

加えて、ハルハ河の戦いをテーマにした映画やドラマも制作されており、視覚的・感情的に戦争を描く作品が増えています。これらの作品は、戦争の恐ろしさと同時に、勇気や結束の大切さを再確認させるもので、多くの観客に感動を与えています。

6. 結論

6.1 ハルハ河の戦いの意義

ハルハ河の戦いは、元朝の存続を賭けた重要な戦闘であり、多くの歴史的意義を持っています。この戦闘は、単なる軍事的勝利に留まらず、戦争による人々の価値観や文化にも大きな影響を与えました。また、この戦いを通じて、戦争の悲劇や英雄の物語が語り継がれ、後世に対する教訓となっています。

戦いの結果、元朝はその権威を確立し、南宋に対する圧倒的な優位性を示すことになりました。これにより、元朝の時代における様々な社会的変化が起こり、国全体が新たな時代へと変革することに繋がりました。

6.2 未来への教訓

ハルハ河の戦いから得られる教訓は多く、特に平和の重要性や、戦争がもたらす悲劇を忘れてはなりません。歴史を振り返ることで、私たちは同様の過ちを繰り返さないための知恵を得るべきです。このような歴史的事件を学ぶことで、次代を担う人々がより良い社会を築くための助けとなることを期待しています。

戦争の記憶は消え去るものではなく、未来への警鐘として新たな意味を持つものです。私たちは、その教訓を胸に、平和を守る努力を続けなければなりません。ハルハ河の戦いは、時間を超えて語り継がれるべき重要な歴史の一幕であり、未来への指針となるべき事件です。