現代中国語は、数千年にわたる歴史的な背景と文化的な影響の上に築かれています。特に古代中国語、方言、政治的変遷、外国文化、技術革新など、多くの要因が現代の言語に影響を与えています。本記事では、これらの歴史的要因を詳細に探りながら、現代中国語の形成と進化を理解していきましょう。

1. 古代中国語の基盤

1.1 古代中国語の形成

古代中国語は中国の歴史における語言の源流であり、その基盤は多くの文献や歴史的記録によって形成されています。周朝の時代には、既に種々の形態が存在し、特に青銅器時代の「甲骨文」は、古代中国語の初期の姿を示しています。これらの文字は当時の社会、文化、思想が色濃く反映されており、古代中国語の特徴を理解する上で不可欠です。

古代中国語は時代によって変遷していきましたが、特に漢代には具象的かつ文語体の構築が進み、この時期の文献が後世に大きな影響を及ぼしました。『史記』や『詩経』などの古典は、語彙や表現方法において重要な参考資料となりました。このように、古代中国語はその後の文学や歴史に多大な影響を与え続けました。

1.2 文言文とその影響

文言文は、古代中国における文学の栄華を表す重要な形式です。清朝まで広く用いられ、文人たちにとっては必須の与件でした。文言文は漢字の運用が複雑で、通常の話し言葉とは一線を画すものでしたが、その厳格性が逆に美を生み出しました。この言語形式は、特に詩や散文で洗練された表現を可能にし、多くの名作が生まれました。

文言文が使用されていた時代、多くの作家たちは自身の思想や感情を、この特異な言語で表現しました。これにより、古典文学と現代文学の架け橋としての役割を果たしています。また、文言文は学者や官僚にとっての共通言語でもあり、国の文化や教育において重要な役割を果たしました。

1.3 辞書と文学作品の役割

古代中国における辞書や文学作品は、言語の発展において欠かせない存在でした。例えば、『説文解字』は漢字の構造を解説した最初の辞書であり、言語学の基礎となりました。これにより、多くの人々が漢字の意味を理解しやすくなり、文の組み立て方にも影響を与えました。

また、古典文学作品も言語に大きな影響を与える要因となりました。『紅楼夢』や『三国志』といった名作は、言語の美しさを追求し、豊かな語彙を育てました。こうした作品は後世の作家たちに多大な影響を与え、テンプレート的な表現方法を形成しました。

2. 方言の多様性とその影響

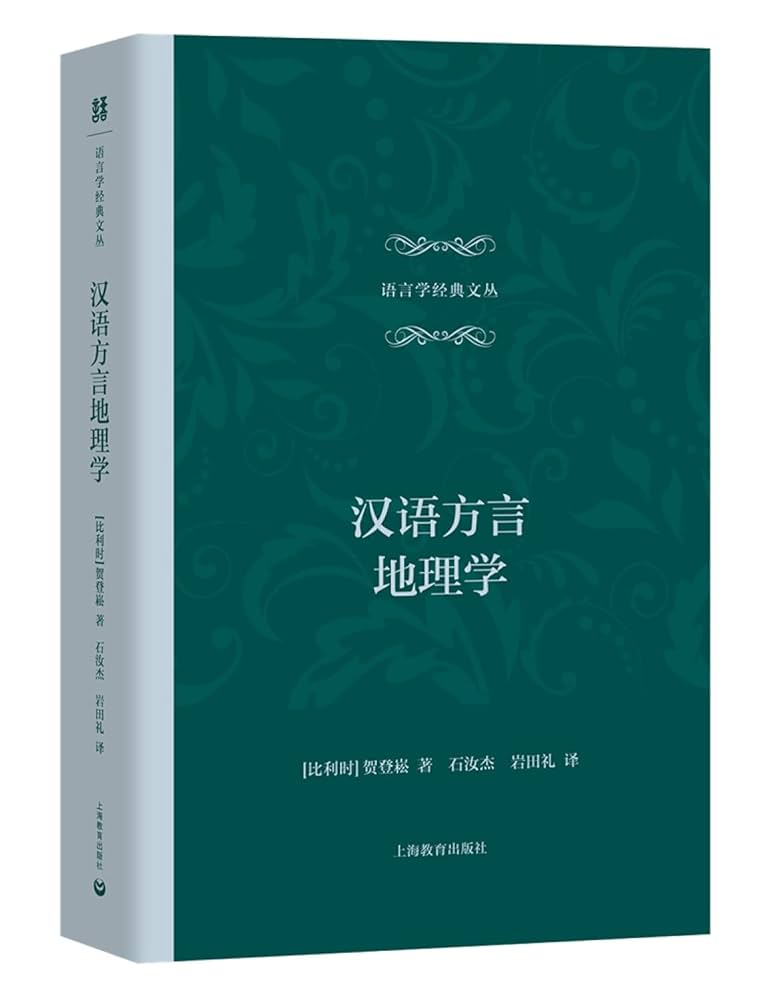

2.1 中国の主要方言の分類

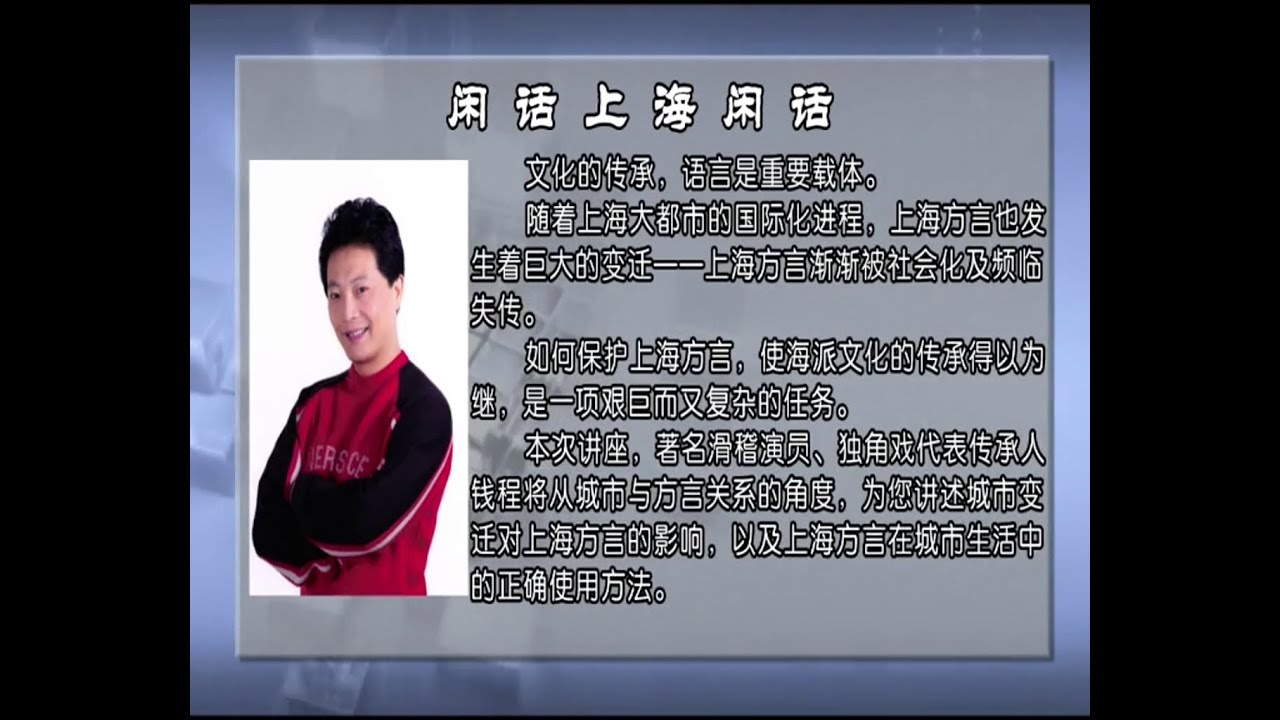

中国は広大な国土を持ち、そのために多様な方言が存在します。漢族だけでも、北京語、広東語、閩南語(南方語)、上海語など、さまざまな方言が存在します。これらの方言は地理的、歴史的、文化的な背景を反映しており、それぞれが独自の発音、語彙、文法を持っています。

方言は、その地域の文化や習慣とは切り離せない関係にあります。例えば、広東語は粤劇などの伝統芸能と密接に関連しており、日常生活や地域行事において重要な役割を果たします。また、方言の豊かさは地域のアイデンティティを形成し、地域住民同士の絆を深める要因ともなっています。

2.2 方言が現代中国語に与えた影響

現代中国語は標準語とされていますが、実際には数多くの方言からの影響を受けています。例えば、広東語は発音や語彙において標準語に影響を与え、日常会話に多く取り入れられています。また、方言特有の表現や言葉が、現代の若者言葉としても浸透しつつあります。

このように、方言はただの言語の変種ではなく、現代中国語の進化においても重要な役割を果たしています。特に都市部では、移住者と地元住民の交流が進む中で、方言と標準語の融合が進んでいます。これにより、新しい言語表現やコミュニケーションスタイルが生まれつつあります。

2.3 方言と地域文化の相互作用

方言は地域文化の一部であり、その地域の伝統や風習を表現しています。中国南部では、特に農業や漁業関連の方言が多く、地域特有の生活様式が言語に表れています。例えば、漁業が盛んな地域では、海に関する用語や表現が豊富で、これが地域文化を語る一助となっています。

また、方言は地域のコミュニティを象徴するアイデンティティとしても機能します。例えば、特定の方言を話すことは、地域住民の連帯感を高め、外部との識別要因となります。このように、方言は言葉の壁を越えて、地域の文化や価値観を伝える重要な役割を担っています。

3. 政治的変遷による言語の変化

3.1 共和制と国民語の普及

20世紀初頭、中国は政治的な変革の影響を受け、共和制の成立に伴い、国民語が普及しました。この時期、異なる地域間のコミュニケーションを円滑にするための共通言語の必要性が増しました。国民語の普及に伴い、多くの地域で教育制度が改革され、標準語の学習が進められました。

この時期、政府は国民語を普及させるための様々な施策を打ち出しました。たとえば、全国規模で放送されるラジオや映画は、国民語を使って開催され、さまざまな方言圏の人々を結びつけました。これにより、言語の統一性が進み、異なる文化背景を持つ人々の交流が促進されました。

3.2 共産主義と国家の言語政策

1949年の中華人民共和国の成立により、共産主義体制が強化され、その影響で国家の言語政策が変わりました。中国政府は、標準語を扱うことで国内の一体感を促進することを目指し、華北方言に基づいた普通話(普通語)を正式な国民語として採用しました。これは教育やメディアでの標準化にも拍車をかけました。

政府は言語の標準化を進めることで、地域間の不平等を減少させ、経済的な発展を遂げることを目指しました。しかし、方言を話す人々は、自分たちの文化やアイデンティティが失われることを懸念していました。このため、言語政策はしばしば議論の的になりました。

3.3 近代化の推進と標準語の確立

21世紀に入り、経済の急速な発展とグローバル化が進む中で、標準語の存在はさらに重要視されています。国際化の進展とともに、標準語を学ぶことは、ビジネスや学問においても不可欠な要素となりました。教育機関でも、標準語の教育が重視される一方で、方言の重要性も再認識されています。

現代においては、多くの人々が標準語を話す一方で、方言の重要性も再評価されています。特に国際的な場面で方言を持つことは、地域の文化を大切にする姿勢を示すものとして評価されています。これに伴い、言語の多様性を保ちつつ、標準語を通じたコミュニケーションが図られています。

4. 外国文化の影響

4.1 近代西洋文化の流入

19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国は西洋文化の影響を強く受けるようになりました。この時期、西洋からの新しい思想、技術、そして言語が中国に持ち込まれ、特に教育や文学に多大な影響を与えました。例えば、新聞や雑誌の発展により、西洋の哲学や文学が翻訳され、中国の知識人たちに広がっていきました。

この影響は特に教育制度に顕著であり、多くの学校が西洋式の教育を導入しました。英語の授業が普及し、英語単語の借用も始まりました。言語が新しい概念を表す手段として用いられる一方で、文化的な融合も進んでいくことになりました。

4.2 日本語からの借用語

20世紀には日本語からの借用語も増えてきました。特に明治時代から大正時代にかけて、日本との文化的交流が盛んになり、多くの新しい語彙が中国語に取り入れられました。例えば、「自動車」(じどうしゃ)や「電話」(でんわ)など、日常生活の中で耳にする言葉は、日本語からの影響を受けています。

こうした言葉は、単に音を借用するだけでなく、文化的背景を反映した言葉として中国社会に定着しました。特に日本の文化や雑誌、映画などを通じて借用語が広がり、若者たちのコミュニケーションにも変化をもたらしました。

4.3 現代英語の影響

インターネットの普及や国際的な交流の進展により、現代英語の影響はますます強まっています。特にITやビジネスの分野では、専門用語が多く取り入れられており、若者の間でも英語の表現が浸透しています。例えば、「ハイテク」(高技術)や「ビジネス」などの言葉が使われる場面は日常茶飯事です。

現代の中国社会では、英語が話せることが一種のステータスを持つようになり、「国際語」としての役割を果たしています。しかし同時に、英語の影響が中国語の文法や発音に直接的な変化をもたらさないように工夫されている点も注目に値します。

5. 技術革新とコミュニケーション

5.1 メディアの発展と語彙の変化

現代において、メディアの発展は言語やコミュニケーションのスタイルに大きな影響を与えています。特にテレビ、ラジオ、さらにインターネットは、言語の使用に革命をもたらしました。リアルタイムでの情報伝達が可能になり、日常会話でも最新の語彙が使われるようになりました。

ソーシャルメディアの普及により、特に若者の間で新たな用語や表現が生まれ、言語の進化が加速しています。例えば、若者たちが使うスラングや略語は、特にSNSを通じて急速に広がり、言語の多様性を示しています。このような流行は、言語が常に進化し続けている証拠とも言えるでしょう。

5.2 インターネットとSNSの普及

インターネットとSNSの普及は、言語習得においても特別な役割を果たしています。多くの人々がオンラインプラットフォームを通じて外国語の学習を行い、言語の多様性やニーズを深めています。また、オンライン辞書や翻訳ツールが広く利用されているため、日常的なコミュニケーションが一層簡便になっています。

SNSでは、短いメッセージを迅速に共有するための新しい語彙が日常的に生まれています。これにより、短縮語や新しい表現が定着しつつあり、現代中国語の多様化が進んでいます。例えば、絵文字やGIFの利用は、新たなコミュニケーションの形式を作り出し、感情やニュアンスを伝えやすくしています。

5.3 デジタル時代の言語使用

デジタル化の進展は、言語の使用方法にも変化をもたらしました。特にモバイルデバイスの普及により、即時性のあるコミュニケーションが求められるようになっています。このため、表現方法もシンプルかつ効果的なものが好まれる傾向があります。

デジタル環境では、情報のやり取りが迅速であり、わかりやすい表現が重視されています。例えば、短いフレーズやシンプルな文構造が好まれ、複雑な表現は避けられることが多いのです。このように、デジタル時代のコミュニケーションスタイルは、言語の進化を促進し、新たな文化の形成につながっています。

6. 未来への展望

6.1 言語の進化と未来の中国語

未来の中国語は、ますます多様化し、複雑化することが予想されます。特に、国際的な交流が進む中で、他の言語との相互作用が進むでしょう。このことは、言語の進化を促す一方で、文化的な融合も引き起こす要因となると考えられています。

また、10年後、20年後にはさらに多くの新しい語彙や表現が加わり、現代中国語の語彙は一層豊かになることでしょう。特に、技術の発展に伴う新たな概念の誕生は、言語の変化に大きな寄与をするでしょう。

6.2 グローバル化と多言語社会の影響

グローバル化の進展は、国際的な言語環境を大きく変えつつあります。中国は今後も国際的なプレゼンスを高めていく中で、他国の言語とのバランスを考えながら自己の言語を守る必要があります。したがって、現代中国語が多国籍化することは避けられません。

方言の保護と同時に、外部からの影響を受け入れる柔軟性も必要です。このような多様性は、文化的な理解を深めるだけでなく、外国人とのコミュニケーションも容易にするため、より国際的な視点を持つことが求められます。

6.3 現代中国語の保護と振興

現代中国語の保護と振興は重要な課題です。方言や地域文化を守るだけでなく、現代中国語が持つ独自のメッセージや美しさを大切にしていく必要があります。若い世代が自らの言語を誇りに思い、多くの文化的アイデンティティを見出すことが求められています。

これには教育やメディアを通じた取り組みが不可欠です。言語の多様性や地域文化の価値を伝えるプログラムやイベントを開催することで、若者たちが興味を持ち、言語に対する愛情を育んでいくことが大切です。

終わりに

こうして、現代中国語への影響を与えた歴史的要因は多岐にわたり、その背景には豊かな文化と歴史が存在します。古代から続く方言の多様性や、政治的な変遷、さらには外国文化の影響や技術革新など、様々な要因が現代中国語の形成に寄与しています。未来に向けて、中国語はその進化を続けることでしょう。それに伴い、中国語を話す人々や文化も、新たな可能性を探り続けていくことになるでしょう。