漢字は日本の文化に深く根ざしており、その影響は数千年にわたって私たちの言語や文学に色濃く現れています。特に漢字の借用は、日本語において重要な役割を果たしてきました。この記事では、漢字の借用がどのように日本の文学作品に影響を与えてきたのかを幅広く分析します。古典文学から現代文学まで、漢字がどのように使われているのかを見ていきましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1. 漢字の誕生

漢字は、紀元前数千年に中国で誕生した文字体系です。最初の漢字は、形の起源として実物の象形を基にしており、当時の人々が日常生活で目にするものを表現するために作られました。たとえば、「山」は山の形を模しており、そのまま視覚的なイメージを伝えることができました。このような象形文字が、時間と共に発展し、より抽象的な概念を表すようになったのです。

また、漢字の発音や字形は時代とともに変化しました。それぞれの漢字は、発音が異なる地域によって異なる読み方がされるようになり、地域ごとの方言が形成されました。これは、日本に漢字が導入される際に、日本語の音韻体系に合わせた適応が行われた結果でもあります。このような背景を理解することが、漢字の発展をより深く知る手助けとなります。

1.2. 漢字の進化の過程

漢字は長い歴史を持ち、その間にさまざまな変遷を辿ってきました。漢代には、隷書のような新しい書体が生まれ、より簡素化された形で漢字が使われるようになりました。これは、書きやすさだけでなく、文字の普及にも寄与しました。この進化の過程で、漢字は正式な文書や文学作品に不可欠なものとなっていきました。

また、平安時代に入ると、漢字は日本における文化交流の一環として重要な役割を果たします。特に、漢字を用いた文書が礼儀や学問の象徴となり、多くの文人たちが漢字を使用することで、文学が発展していきました。バンシー(頒布文)や書簡など、さまざまな形式での文学的表現もこの時期に盛んになりました。

1.3. 漢字の音と意義

漢字はただの文字ではなく、音、意味、そして文化的な意義を持っています。例えば、「字」という漢字は、音としては「ジ」と読みますが、意味としては「文字」や「書き記すこと」を指します。このように、漢字は一つの音と複数の意味をもつことがあり、そのため日本語においても、それぞれの文脈によって意味が変わることがあります。

また、漢字が持つ文化的な重みも重要です。日本人にとって、漢字は中国文化との繋がりを示すものであり、深層の文化的アイデンティティを形成しています。そのため、漢字を使うことで、文学作品に対する深い理解や感情がさらに豊かになります。

2. 漢字の借用とその影響

2.1. 借用漢字の定義

借用漢字とは、他の言語から借り入れた漢字を指し、日本語では漢字の音や意味をそのまま使用します。例えば、漢字「電」は、「電気」や「電車」といった言葉に使われ、元々の意味を保持しながら、日本の文化や生活に合った形で受け入れられました。このように、漢字が日本語において新たな語彙を形成する材料となっているのです。

借用漢字は日本語の発展に大いに寄与しています。特に、言葉の拡充や新たな概念を導入する際に、漢字は頼りにされることが多いです。例えば、「情報」という言葉は、漢字の借用によって新しい概念を明確に表現し、幅広いコミュニケーションの場面で使われています。

2.2. 日本語における漢字の導入

日本語に漢字が導入されたのは、奈良時代(710-794年)にさかのぼります。中国の文化や文献が流入する中で、漢字は日本の書き言葉としての地位を確立しました。当初は、漢字の使用は限定的であり、主に特権階級や学問に関心のある人々のみが利用していました。

その後、平安時代になると漢字は広く使われるようになり、貴族や僧侶が漢詩や漢文を学ぶことで文学の発展に寄与しました。この頃の作品は、漢字の美しさや表現力に重きが置かれ、文学の様式が多様化していくのです。このような文化的背景は、後の日本文学において漢字が果たす役割の重要性を示しています。

2.3. 借用漢字の文化的意義

借用漢字は日本の文化において非常に重要な意味を持っています。それは、ただ単に言葉を増やすだけでなく、異文化理解の橋渡しをする役割も果たしています。漢字の意味や音は、日本の生活様式や価値観に溶け込み、その結果、新しい表現が生まれます。

また、漢字がもたらす影響は、文学作品のテーマや内容にも反映されています。例えば、和歌や俳句などの伝統的な詩形においても、漢字が使われることで、視覚的な印象を与えたり、言葉のリズムを豊かにしたりする効果が生まれます。そのため、借用漢字は日本の文学における重要な表現手段となっていると言えるでしょう。

3. 漢字借用が与えた文学の変容

3.1. 古典文学における漢字の役割

古典文学では、漢字は非常に重要な役割を果たしていました。特に平安時代の「源氏物語」や「枕草子」などの作品において、漢字が使われることで、表現の幅が広がりました。「源氏物語」では、漢字の使用によって物語の登場人物や風景が具体的に描かれ、読者に強い印象を与えます。

また、漢字は特有のリズムや音の魅力を持ち、文学作品における詩的な表現を引き立てました。漢字のもつ高貴さや格式は、当時の文人たちによって絶賛され、彼らの作品に深い影響を与えました。これにより、古典文学における漢字の重要性が再認識されるのです。

3.2. 近代文学における漢字の影響

近代に入ると、漢字の使用はさらに変化を遂げました。夏目漱石や芥川龍之介などの著名な作家が登場し、彼らの作品には漢字の新たな利用が見られます。特に夏目漱石の作品では、漢字が持つ重厚さが文学の深みを生む要因として働いています。

漢字は単なる表記だけではなく、感情や思想を伝えるための重要な手段でもありました。漱石は複雑な人間の感情や心理を描写するために、漢字の選択に細心の注意を払っていました。このような取り組みが、近代文学における漢字の役割をさらに拡大させる要因となりました。

3.3. 現代文学に見られる借用漢字の使用

現代文学においても、借用漢字の使用は引き続き重要な位置を占めています。たとえば村上春樹の作品では、漢字の使用が文章に独特のリズムを与え、情景描写に深みをもたらす役割を果たしています。また、漢字を用いることで、外国語の言葉が持つニュアンスを的確に表現する力も強化されています。

このように、現代の作家たちは漢字を通じて新しい表現を模索し続けています。時には漢字の読み方や意味を逆手に取りながら、創造的な工夫を凝らし、多様な文学表現が生まれています。漢字は彼らにとって、新たな試みを可能にする道具となっているのです。

4. 代表的な文学作品の分析

4.1. 「源氏物語」と漢字の使用

「源氏物語」は平安時代に成立した日本文学の金字塔です。この作品では、漢字が重要な役割を果たしています。特に物語の中で漢字が使われることで、登場人物の感情や背景がより鮮明に描かれています。たとえば、作品内の「光源氏」という名前は、その意味するところが明確に視覚化され、読者に深い印象を与えます。

また、「源氏物語」では、名詞の表現だけでなく、動詞や形容詞の漢字も頻繁に使用され、その効果が文学的な美しさを引き立てています。登場人物の動きや心情は漢字を通じてより生き生きと表現され、物語の流れに対して豊かな意味を与えます。これにより、「源氏物語」は単なる恋愛小説以上の深い知見を提供しています。

4.2. 夏目漱石の作品における漢字

夏目漱石の作品には、漢字が重要な役割を果たしています。彼の代表作「吾輩は猫である」や「こころ」では、漢字の使用により、登場人物の心理描写が巧みに表現されます。特に「こころ」においては、漢字がもつ意味や音が情感を増幅させ、作品全体に重厚感を与えています。

漱石は漢字の選び方に非常に鋭い感覚を持っており、多くの作家が追試したくなるような文体を生み出しました。彼の作品は、漢字を使った言葉遊びや比喩によって、読者に思索を促す力を備えています。このような取り組みが、漢字が持つ位置づけをより強調することになりました。

4.3. 現代作家に見る漢字の新たな使い方

現代の作家たちも、漢字の創造的な使用に力を入れています。例えば、村上春樹や川上弘美の作品では、漢字が豊かなイメージを生み出すために巧妙に配置されています。村上春樹の作品においては、漢字の意味を借りて非現実的な日常の描写や哲学的な問いかけが行われています。

また、現代作家たちは漢字を通じて新しい言語表現を探求し、グローバルな視点から日本文学を再定義しようとしています。漢字の使用は、単なる伝統の枠にとどまらず、現代社会の課題を象徴する手段として機能しています。これにより、日本の文学は新たな次元へと進化を遂げています。

5. 漢字と文化の相互作用

5.1. 漢字が形成する日本文化

漢字は日本文化の不可欠な要素であり、その影響は言葉だけにとどまらず、芸術や哲学にも及んでいます。日本人は漢字を通じて、思考や感情を表現する独自の方法を発展させてきました。漢字の表記体系は、言語だけでなく、文化的なアイデンティティを形成する要因ともなっています。

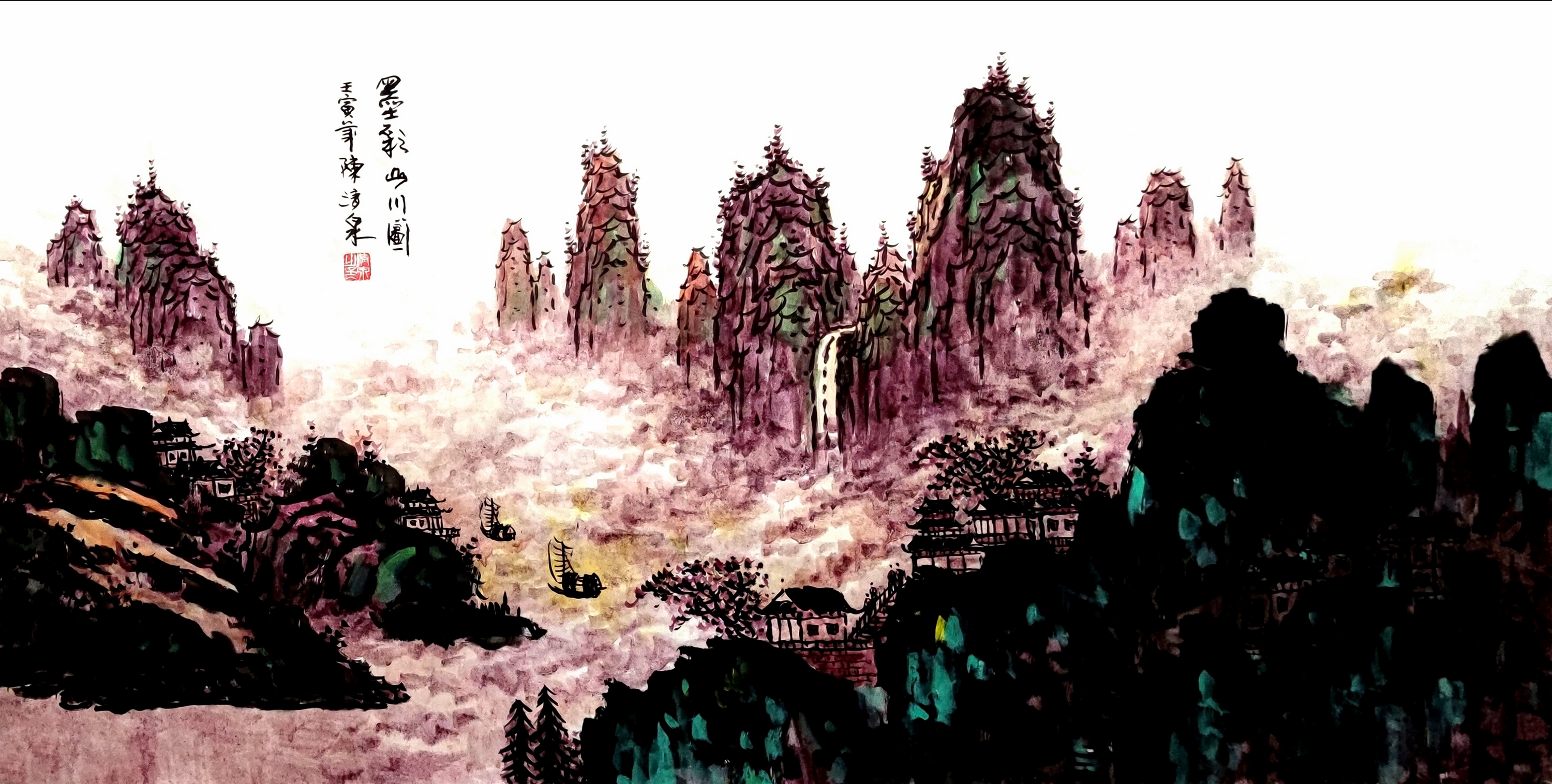

さらに、漢字は日本独自の美術や書道といった、他の文化表現にも影響を与えています。書道においては、漢字の筆運びや形に美を見出し、それが日本特有の芸術として認知されています。このように、漢字は日本文化の多様性を支える重要な要素といえるのです。

5.2. 文化的交流と漢字の変遷

文化的な交流により、漢字の形や意味も変わってきました。隣国である中国や韓国との交流の中で、漢字はその都度適応され、新たな形に発展しています。このような変遷は、日本の文学や言語がどのように文化と結びついているのかを示すものとなっています。

たとえば、漢字の変化や借用は、日本における国際的な関係を反映しており、歴史的な出来事によっても影響を受けることが多いのです。これにより、漢字は単なる文字の体系を超え、時代や社会の変動を映し出す鏡のような役割を果たしていると言えます。

5.3. 漢字の未来と文学への影響

漢字は日本文化の未来においても重要な役割を果たすと考えられます。デジタル化が進む中、漢字の使用は変化しつつありますが、その重要性は依然として高いです。電子メディアの普及が進む中でも、漢字の柔軟な使い方は新たな文学的表現を生み出す可能性があります。

また、未来の文学において漢字はさらなる革新を促す要因となるでしょう。新しい世代の作家たちが、漢字を通じて新しい価値観や表現を模索し続ける限り、漢字は将来にわたって日本文学に影響を与え続けることになると思います。

終わりに

漢字の借用が日本文学に与えた影響は、単なる文字の使用にとどまらないことが明らかとなりました。古典文学から現代文学に至るまで、漢字は表現の幅を広げ、文学の深みを増す要因となってきました。文化的な背景や歴史を考慮し、漢字の持つ多層的な意味を理解することで、私たちの文学に対する理解はさらに深まるでしょう。そして、漢字は今後の日本文化の中で、より一層重要な位置を占めていくことが期待されます。