仏教は、中国の文化と思想の中で重要な役割を果たしてきました。その伝入に関する歴史は、単に信仰の広がりにとどまらず、深い文化的影響を持ち、当時の社会構造や思想体系に対しても大きな変革をもたらしました。本稿では、仏教の起源から中国での変容、さらにその後の社会への影響までを掘り下げていきます。

1. 仏教の起源と初期発展

1.1 インドにおける仏教の成立

仏教は、紀元前5世紀頃にインドで成立しました。釈迦(シッダールタ・ゴータマ)が彼自身の悟りを得て「仏」となったことで、この宗教は始まりました。釈迦は、人間の苦しみの原因を探求し、「四つの真理」を教えました。これにより、仏教は「苦しみ」「原因」「滅」「道」という教義に基づく体系を構築します。

初期の仏教は、シャカ族を中心に広がりましたが、その後、アショーカ王の時代にインド全土に普及しました。アショーカ王は仏教を国教として定め、さまざまな石柱や遺跡を通じて仏教の教えを広めました。彼の時代に調印された仏教の教典は、仏教徒が教えを学ぶ際の基本となりました。

また、インドにおける仏教の成立は、当時のヒンドゥー教やジャイナ教との関係も複雑でした。仏教は、これらの宗教との対話や影響を受けながらも、独自の教義を発展させていったのです。このように、仏教の成立は単なる宗教の始まりにとどまらず、その後のインドの思想にも大きな影響を及ぼしました。

1.2 伝播の道筋

インドから周辺地域へ広がる際、仏教はさまざまな文化や民族と接触しました。特に、インドと西方のギリシャ文化との接触によって、仏教は神秘的な要素を取り入れるようになりました。紀元前4世紀から3世紀にかけての期間は、仏教が最も多くの地域に伝わった時期であり、中央アジアや中国の西域地域にも多大な影響を与えました。

この時期、商業活動が盛んになり、シルクロードが重要な役割を果たしました。商人たちが仏教の教えを持ち運び、また僧侶たちは遠くの土地に教えを広めるため旅行しました。彼らの伝播によって各地の文化と出会い、仏教は文化的にも進化を遂げることとなります。

また、仏教の伝播にはさまざまな信者の存在も重要でした。それぞれの地域の人々が興味を持ち、受け入れることで、仏教はその土地の伝統や習慣と結びつくことになります。このように、仏教の広がりは単なる宗教の信仰にとどまらず、文化の融合を促す力を持っていました。

1.3 中国への最初の影響

中国への仏教の伝入は、約紀元1世紀から始まったとされています。当初は、中央アジアを通じてシルクロードを経由し、貿易商人や僧侶たちによって中国の西部に伝わりました。具体的には、甘粛省や新疆ウイグル自治区に最初の仏教寺院が建立され、少数の信者を抱えることになりました。

中国に伝わった当初の仏教は、インドの教義そのものではなく、既存の道教や儒教との接触の中で徐々に変容していきました。最初に翻訳された経典のいくつかは、仏教の教えを道教の思想と融合させたものであり、中国独自の解釈を生み出しました。この時期の仏教は、主に信者の生活の中で少しずつ浸透していきます。

さらに、中国の文化や思想との相互作用により、仏教は次第に中国社会の中で不可欠な存在になっていきました。特に、仏教が持つ苦しみからの解放という思想は、中国の人々に深い共感を呼びました。このように、中国への最初の仏教の影響は、初期の段階から重要な変化をもたらしていたのです。

2. 中国への仏教の伝入

2.1 魏晋南北朝時代の仏教

魏晋南北朝時代(220年 – 589年)は、中国において仏教の急速な発展の時期でした。この時期は、政治的混乱と文化の多様性が特徴であり、仏教は新たな思想の流入を受け入れる土壌がありました。多くの王朝や地域で、仏教が受け入れられるとともに、寺院が急増しました。

特に、北魏の太武帝の統治時代に、仏教は国教として推奨され、公的な支持を受けるようになります。彼は多くの寺院を建立し、僧侶たちに多大な恵みを与えました。これにより、仏教は庶民の生活に根ざしていきました。この時期の仏教は、仏像や壁画などの芸術表現を通じても広まり、信仰の具体的な形を持つようになりました。

また、この年代は多くの宗派が生まれ、さまざまな考え方や実践が広がった時期でもあります。例えば、天台宗や華厳宗といった新たな教学が発展し、中国独自の仏教思想を形成することとなります。このように、魏晋南北朝時代は中国における仏教宗派の多様性が広がる契機となりました。

2.2 主要な経典の翻訳

仏教の伝入とともに、経典の翻訳が重要な役割を果たしました。初期には、インドの言語から中国語への翻訳作業が行われ、多くの経典が翻訳されました。例えば、『大般若経』や『法華経』などは、この時期に中国に紹介され、仏教の教えの普及に寄与しました。

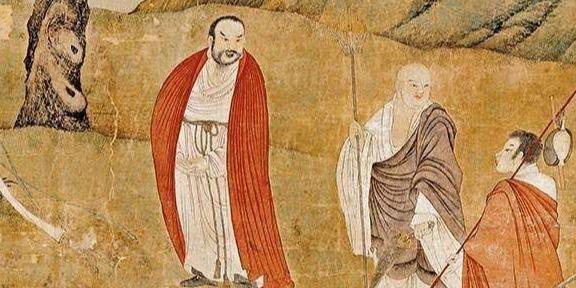

翻訳者の中でも特に有名なのは、譯経僧の玄奘(げんじょう)です。彼は、インドに渡って仏教の教典を自身の手で収集し、多くの重要な経典を中国語に翻訳しました。彼の翻訳事業は、仏教の理解を深めるだけでなく、その後の中国における仏教の発展にとって不可欠なものでした。

経典の翻訳作業は、単に言語を変えるだけでなく、文化的な解釈の過程でもありました。翻訳者は、自国の思想や文化と照らし合わせながら、仏教の教えを紹介したのです。このように、経典翻訳は中国における仏教の受容を促進する重要な要素となり、同時に中国文化の一部として根付いていくことになります。

2.3 初期仏教寺院の設立

魏晋南北朝時代において、初期の仏教寺院が数多く設立されました。これらの寺院は、信者の活動の中心となり、仏教の教えや儀式が行われる場として重要でした。特に、洛陽や長安などの都市は、仏教文化の交流の拠点となり、多くの僧侶や信者が集まりました。

初期の寺院は、建築様式や装飾に開催地域の特色を取り入れることで独自の美しさを持つようになり、芸術的な側面でも重要な役割を果たしました。例えば、敦煌石窟などは、その美しい壁画と彫刻で知られ、後の仏教美術に大きな影響を与えました。このような寺院は、単なる宗教的空間であるだけでなく、文化的交流の場としても機能しました。

また、これらの寺院によって、教育と修行の場が提供され、多くの僧侶が仏教の教えを学び、広める役割を果たしました。寺院は、信者にとっての精神的な支えとなり、社会の中で重要な位置を占めることとなります。このように、初期仏教寺院の設立は、仏教が社会に受け入れられるための基盤を築く一助となったのです。

3. 仏教と中国思想の融合

3.1 道教との相互影響

中国における仏教の発展において、道教との相互影響は notable です。道教は中国固有の宗教であり、老子や荘子といった思想家による教えが根本にあります。仏教が中国に伝播する過程で、道教との意外な出会いがあり、お互いに影響を受けたことで、独自の思想が構築されました。

仏教の教えが道教に与えた影響の一例として、「空」の思想が挙げられます。道教においても、自然の無常性や流れが重視され、これは仏教の「無我」や「空」との共通点を見出すことができます。このように、二つの宗教が出会うことで、新たな視点や理解が生まれました。

逆に、道教の神秘主義や儀式的な要素も仏教に取り入れられることになりました。たとえば、仏教の儀式の中に道教的な要素が取り入れられ、信者たちはより深い霊的な体験を求めるようになりました。この相互作用により、仏教は偏りのない形で中国の社会に溶け込んでいきました。

3.2 儒教との関係

仏教と儒教との関係も複雑で、互いの思想が影響を与えながら共存してきました。儒教は家庭や社会に重きを置く教えであり、道徳や倫理を重視しますが、仏教は個々の内面的な探求を強調します。このように、二つの宗教の思想は、表面的には対立するように思えますが、実際には互いに補完し合う関係にあります。

仏教が中国に広がる過程で、儒教との融合も見られます。例えば、儒教が強調する孝の概念は、仏教においても重要な役割を果たしました。仏教の教えにおいても、先祖を敬うことや親を大切にする行為が大切にされるようになります。これによって、仏教は儒教の価値観と調和し、社会に受け入れられる基盤ができたのです。

さらに、唐代には「三教一致」と呼ばれる考え方が広まり、仏教、道教、儒教が互いに補完し合う姿勢が強調されました。このような融合が進むことで、仏教は単なる宗教としてだけではなく、広範な文化的背景を持つ権威として認識されるようになります。

3.3 文化的受容と変容

中国における仏教の受容は、単純な宗教的変化に留まりませんでした。仏教は、中国の文化、芸術、哲学、医学、さらには日常生活にまで広がり、その受容は次第に深まっていったのです。具体的には、仏教芸術の発展や、思想家たちの仏教的解釈が進むことで、仏教の理念が文化的な側面で独自の展開を見せました。

例えば、仏教美術は中国の絵画や彫刻に大きな影響を与えました。敦煌や雲岡石窟などで見られる仏教美術は、その時期の文化的価値観を表したものであり、後の中国美術に多大な影響を与えました。また、仏教の教えを題材にした文学作品も数多く存在し、詩人たちのインスピレーションの源となりました。

このような文化的変容の中で、仏教は中国の民族文化や生活習慣とも相互作用しながら独自の道を歩んできました。仏教の思想が日常生活に根付くことによって、人々の精神的支えになり、長い歴史を持つ中国の文化の中で重要な一部となったのです。

4. 変容した仏教の形態

4.1 禅仏教の発展

禅仏教は、中国で独自に発展した仏教の一派です。禅宗は、6世紀頃にインドから中国に伝わり、その後の中国で特有な発展を遂げます。禅仏教は「直接的な悟り」を重視し、文字や経典に頼るのではなく、師弟関係や坐禅を通じて体験することを大切にします。

禅宗の創始者は、達磨(ダルマ)とされており、彼の教えが中国の仏教に新しい風を吹き込みました。達磨は「心の中に仏がいる」という教えを広め、仏教を実践的なものとして定義しました。この考え方は、中国の文化的背景との相互作用により、禅宗の思想が浸透していくきっかけとなりました。

また、禅仏教は、掃除や茶道などの日本の伝統文化にも影響を与えました。特に、侘び寂びの概念は、禅の精神を反映しています。禅が持つシンプルさや静謐さは、多くの人々に影響を与え、今日でも日常生活の中で感じられる要素となっています。

4.2 蓮華宗とその教義

蓮華宗は、仏教の中でも特に人気のある宗派の一つです。蓮華宗の教義は、信者が平易に理解できるように表現されており、その教えは幅広い信者層に支持されています。蓮華宗の思想は、「誰しもが仏になれる」という平等主義に基づいています。

この宗派の重要な教えの一つに、「法華経」の教えがあります。法華経は、すべての存在が仏性を持っているとし、他者を救うための行動が大切であることを説いています。さらに、蓮華宗では、念仏や唱題が重視され、簡単で実践しやすい信仰の形式が用意されています。

蓮華宗は、その普遍性と実践的な教義から、多くの人々に受け入れられ、さまざまな層から支持を受けています。古代より現代まで続くこの宗派は、仏教界の重要な一翼を担っています。蓮華宗の教えは、日常生活の中で実践可能であるため、信者にとって身近な存在となっています。

4.3 新たな儀式と信仰の形成

中国における仏教は、独自の儀式や信仰の形態を持つようになりました。初期の仏教が持つインド的な要素に加え、中国文化に根差した新しい儀式が形成されたのです。例えば、祖先崇拝との融合により、仏教の儀式も変容を遂げました。

具体的には、祖先の霊を祀るために仏教の儀式が結合され、中国の家庭や地域社会における重要な行事となりました。また、例えば節句や祭りの際には、仏像を拝むことで信仰が表現されることがあります。こうした儀式は、当時の社会の中で仏教がどう受け入れられ、根付いているかを示す重要な要素となります。

このように、中国における仏教は、単に宗教的な信仰だけでなく、生活の一部として受け入れられています。新たな儀式が形成されることで、仏教は地域住民の心に深く影響を与え、文化的な存在としての色合いを強めていきました。

5. 仏教の社会への影響

5.1 教育と社会福祉

仏教はその教えを通じて、教育と社会福祉にも大きな影響を与えてきました。古代中国において、仏教寺院は単なる宗教的施設にとどまらず、教育の場ともなりました。多くの寺院では、寺子屋のような教育機関が設けられ、子どもたちが読み書きや仏教の教えを学ぶ場となっていました。

このような教育の普及は、仏教の理念にも大きな影響を与えました。僧侶たちは、道徳的な教育を通じて、社会全体の意識を高め、信者たちの生活を豊かにする努力をしました。また、寺院では貧しい人々への援助も行われ、地域社会が抱える問題の解決に寄与しました。

さらに、仏教に基づく慈悲の教えは、社会福祉活動へと広がり、困難を抱える人々への支援の一助となりました。このような取り組みによって、仏教は単なる信仰にとどまらず、社会的な影響力を持つ存在としての地位を確立したのです。

5.2 芸術と文学への影響

仏教は、中国の芸術と文学にも大きな影響を与えてきました。仏教の教えや物語は、詩や絵画、彫刻といった作品の題材となり、多くの芸術家たちがその影響を受けました。例えば、敦煌の壁画や仏像は、その美しさや精神性から現代に至るまで高く評価されています。

仏教の影響を受けた詩や文学も数多く存在します。詩人たちは、仏教の教えや風景を詠み込むことで、独特の美しさを持った作品を生み出しました。また、仏教的なテーマを持つ物語も多く、多くの人々に愛される文学作品へと昇華しました。

このように、仏教は中国の文化を豊かにする要素となり、さまざまな形式で人々に影響を与えてきました。仏教の教えが芸術や文学に息づくことで、中国文化の一部として根付いていくことになります。

5.3 現代における仏教の位置づけ

現代においても、仏教は中国社会の中で重要な位置を占めています。中国政府が多様な宗教を容認する中で、仏教は伝統文化の一部として再評価されつつあります。仏教の寺院やイベントが観光資源としても利用され、国内外から多くの訪問者があることで、仏教文化への関心が高まっています。

また、仏教は環境問題やストレス社会への対処法としても注目されています。マインドフルネスや瞑想といった仏教的実践が、現代人の心身の健康に寄与することが期待されています。これにより、仏教は新たな形で現代社会の中で存在感を示し、ヒーリングや自己成長の手段としてされているのです。

さらに、仏教の教えは国際的な文化交流の一環としても影響を与えています。日本や韓国、さらには西洋地域においても、仏教はグローバルな信仰として広まり、多様な文化の中で受容されています。このように、仏教は過去から現在、そして未来にかけて、中国文化の一部として生き続けるでしょう。

まとめ

以上のように、中国における仏教の伝入とその変容は、文化や思想の多層的な交流の結果、奥深い進化を遂げてきました。魏晋南北朝時代から現代に至るまで、仏教は中国の思想、芸術、社会福祉に影響を与え、さまざまな形で融合してきました。道教や儒教との相互作用により、独自の風景を持つ中国の仏教が形成され、今後もその存在意義を持ちながら、さらなる発展を遂げていくでしょう。