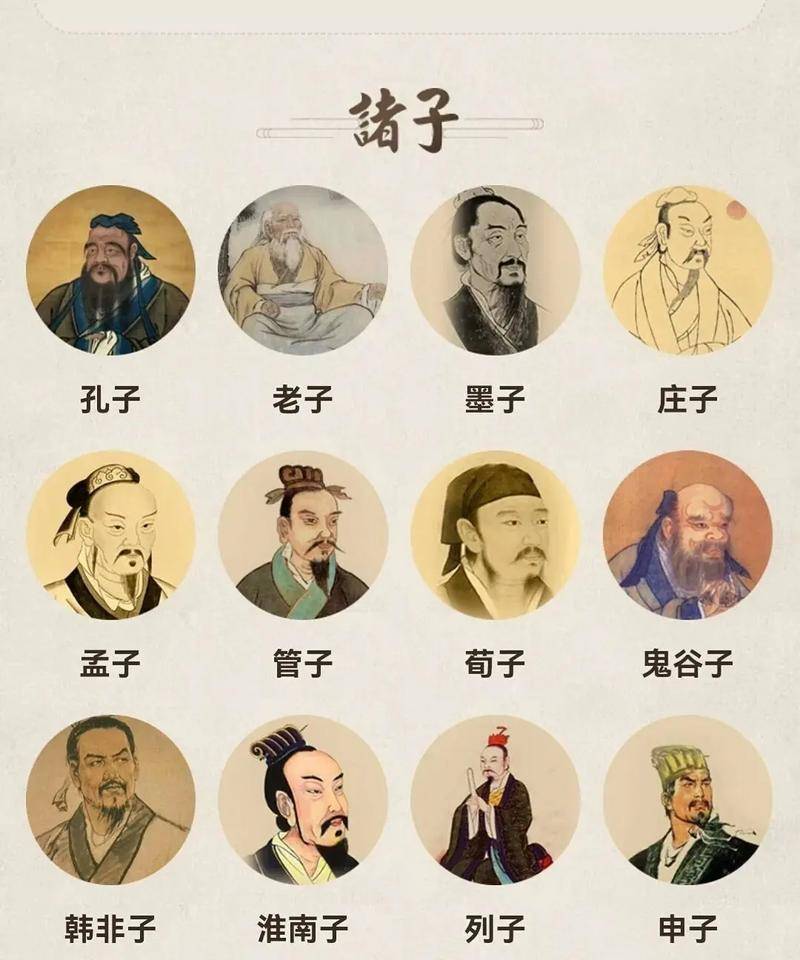

中国思想は、長い歴史の中で多様な流派が形成され、発展してきました。特に先秦時代の「諸子百家」は、中国思想の基礎を成し、現代においてもその影響は色濃く残っています。この時代には、哲学、政治、教育、倫理などさまざまなテーマに対して多くの知識人たちが自らの思想を展開し、それが後の時代に大きな影響を与えました。本記事では、先秦諸子百家の思想について詳しく探求していきます。

1. 先秦時代の背景

1.1 戦国時代の社会情勢

先秦時代は、特に春秋時代から戦国時代にかけて、中国社会が大きく変動した時期でした。この時代には、封建制度が崩れ、各国の独立性が高まる一方で、戦争や対立が頻発しました。多くの国家が興亡を繰り返し、農業や商業などの経済活動も活発化しました。このような混乱の中で、人々は安定した社会を求めることになり、思想や哲学に対する関心が高まっていったのです。

そうした背景の中で、各国の思想家や学者たちは、国家の繁栄や個人の幸福を求めてさまざまな思想を提唱しました。特に、政治や倫理、道徳についての議論が盛んになり、各流派が異なる視点から問題を解決しようとしたのです。この時期には、社会情勢に応じて多様な思想が生まれ、それぞれが相互に影響を与え合いました。

また、戦国時代の混乱は人々に深い不安感をもたらし、それに対抗するための思想や倫理観が求められました。このため、儒教のような倫理中心の思想から、法家のように法律による統治を重視する思想まで、あらゆる思想体系が登場しました。これが、先秦諸子百家が成立する土台となったのです。

1.2 思想の多様性と対立

先秦時代には、多彩な思想が現れ、それぞれが異なる価値観を持つため、議論や対立が絶えませんでした。儒教、道教、法家、墨家など、それぞれの思想体系は異なる方向性を持っており、その対立が中国思想の発展を促進しました。孔子の儒教は倫理と道徳を重視し、個人の修養を通じて社会を善導しようとしました。一方、法家は厳格な法律と罰を強調し、国家の統治には強権的な手法が必要であると考えました。

このような思想の対立は、ただ単に理念の衝突にとどまらず、実際の政治に影響を与えることもありました。戦国時代にはこれらの思想家たちの意見が政治的権力に影響を及ぼし、実際の政策に反映されることもありました。たとえば、法家の李斯は秦の始皇帝に仕え、その思想を取り入れて厳しい法律のもと、強大な中央集権国家を築く手助けをしました。

その一方で、儒教はその後長い間、中国の主流思想となり、多くの王朝で信奉されることになります。これは、儒教が人々の倫理観や社会の価値観に深く根ざしていたためです。このように、先秦時代の思想の多様性と対立は、ただの学問的な問題ではなく、歴史的な影響を与え続けています。

2. 孔子と儒教

2.1 孔子の生涯と思想の基本

孔子(公元前551年-公元前479年)は、儒教の創始者として知られ、彼の思想は東アジアの文化や倫理の基盤を形成しました。孔子は、春秋時代に生まれ、さまざまな国を訪ねて教えを広める一方で、政治に関する実務経験も持ちました。そのため、彼の思想には倫理的な側面に加えて、政治や教育に対する具体的な考えも含まれています。

孔子の思想の基本は、「仁」(じん)と呼ばれる道徳的な概念に集約されます。仁とは、他者に対する愛情や思いやりを意味し、個人の責任と社会的義務を強調します。彼は「仁者は愛をもって人に接し、正義を持って事に当たるべきである」と説き、個人の徳が社会全体に影響を与えることを正しく理解することが重要だと考えていました。

また、孔子は「礼」(れい)という概念も重視しました。礼は、社会秩序や人間関係を維持するための儀式や規範を意味し、彼の教えでは、これによって人々が調和を保ちながら共存することができるとされました。これにより、儒教は倫理、教育、政治を融合した体系となり、後世に大きな影響を与えました。

2.2 儒教の影響と発展

儒教は、孔子の死後も多くの弟子や後継者によって発展し、中国や東アジアにおける重要な思想となりました。特に、漢代になると、儒教が国家の公式な思想として採用され、官僚制度においても重視されるようになりました。これにより、儒教の教えは、政治の場でも多くの実践がなされるようになったのです。

また、儒教は教育の重要性を強調し、学問を通じて人間の人格を高めることができると考えられました。これにより、士族階級が学び、行政に携わる際の道徳観を形成することに寄与しました。儒教の教育理念は、後の科挙制度にも影響を与え、官吏登用における重要な基準とされたのです。

さらに、儒教の影響は中国だけでなく、韓国や日本などの隣国にまで広がりました。特に日本では、江戸時代に儒教が盛んに受け入れられ、「朱子学」と呼ばれる儒教の一派が発展し、教育や政治に大きな影響を与えました。このように、儒教は単なる思想にとどまらず、社会全体の価値観や制度に深く根づいていったのです。

3. 道家と老子

3.1 道家の基本理念

道家は、先秦時代における重要な思想の一つであり、特に自然の調和や人間の生き方に対する深い洞察を持っています。その中でも、道家の基本理念は「道」(道)に起源を持ち、万物の根源や原理を探求します。道家の思想は、儒教が人間社会に焦点を当てるのとは対照的に、人間と自然との調和を強調します。

老子(公元前6世紀頃)は道家の創始者とされており、その教えは『道徳経』にまとめられています。老子は「無為自然」(ういしぜん)の概念を提唱し、自然に逆らわずに生きることが人間の理想であると考えました。彼にとって、過度の努力や執着は不幸を招くため、自然の流れに身を委ねることが重要だとされました。

道家の思想は、時代を超え、さまざまな分野に影響を与えました。特に、武道や気功、風水などの実践において、道家の教えは重要な基盤となっています。また、自然との調和を求める姿勢は、現代の環境問題に対しても示唆を与えるものとなっています。

3.2 老子の教えとその重要性

老子の教えは、単に哲学的な理論にとどまらず、日常生活にも応用される実践的な知恵が詰まっています。例えば、老子は争いや対立を避け、柔軟で穏やかな態度を取ることが重要であると説いています。「道は支配せず、道に従うことこそが真の力を持つ」という考えが、彼の中心的なテーマの一つです。このような教えは、精神的な成長だけでなく、社会的な調和をもたらすものとされています。

また、老子の思想は、自己を深く理解し、内面的な平和を追求することの重要性も説いています。人が外部の状況や他者に振り回されることなく、自己を見つめ直し、静かに内なる声に耳を傾けることが、真の幸福へとつながると考えられました。この考え方は、現代人が日常生活のストレスやプレッシャーに対処するための指針ともなっています。

老子の教えは、後の道教や仏教と融合しながら様々な形で発展し、特に宗教的な側面を持つ道教が形成されました。この道教の影響は、文化や芸術、医学など多くの分野に及び、中国のみならず他の国々においても重要な役割を果たしています。

4. 法家の思想

4.1 法家の成り立ちと背景

法家は、先秦時代において特に実用的で現実的な思想として登場しました。彼らは、社会の秩序を維持するためには、厳格な法律と罰を設ける必要があると考えました。法家は儒教や道教とは異なり、個人の道徳心や倫理観に頼るのではなく、明確な規則による統治を提唱したのです。

法家の思想は、戦国時代の社会情勢において、その時々の混乱を封じるために生まれました。特に、秦の始皇帝が法家の思想を取り入れ、中央集権的な国家を築く際の政策として重要な役割を果たしました。法家の代表的な思想家である韓非(かんひ)や商鞅(しょうおう)は、国家の強化と安定のために、法律と秩序を重視する考えを展開しました。

法家は、法律によって倫理を強調するのではなく、結果主義的な観点からよい統治を目指しました。そのため、法家の法則は全体の目的のために存在するものとして、重い罰で人々を統制することを容認しました。このアプローチは、時に冷酷とも見なされましたが、結果的には国家運営の効率性を向上させることにつながりました。

4.2 法家の主要人物とその思想

法家の主要な思想家としては、韓非が挙げられます。彼は「法」(法律)を重視し、国家の繁栄には厳格な法治が不可欠であると説きました。韓非の思想は、功利主義に基づき、国家が強力であるためには、個人の権利よりも公の利益が優先されるべきだと考えました。このような考えは、実際の統治においても効果を発揮し、秦の始皇帝に採用されたのです。

商鞅は法家のもう一人の重要な人物であり、彼は法制度を根本から改革しました。商鞅の改革により、農業や軍事が国家の重視されることで、秦国は急速に強大な国へと成長しました。これは法家の思想が実践され、効果的に国を治めるための基盤が築かれた結果といえます。

法家の思想は、しかし同時にその過酷さから多くの批判も受けました。人々が法律によって厳格に統制されることは、道徳的な価値観を欠いた社会を生む危険性があると考えられました。思想家たちもその限界を理解し、後の時代においては、儒教的な側面との融合が模索されることになりました。

5. その他の諸子百家

5.1 墨子と墨家の教え

墨子(公元前470年-公元前391年)は、墨家の創始者として知られ、彼の思想は「兼愛」(けんあい)という理念に象徴されます。兼愛は「人々が互いに愛し合うべきである」という考え方で、特定の人々に偏ることなく、全ての人に愛を持つべきだとされます。これは儒教の「仁」と類似していますが、墨子は実践的な面を強調し、社会における公平さを追求しました。

墨家はまた「非攻」を説き、戦争を嫌い、平和的な手段による解決を模索しました。この思想は、当時の戦争が頻発していた背景に対する明確な批判として、新たな価値観を提供しました。墨家の考えは、実際の行動にも移され、彼らは戦争を避けるための積極的な活動を展開しました。

墨子の思想は、国家の発展や個人の幸福に対する具体的なアプローチを持ち、後の時代においても影響力を持ち続けました。墨家は主に実用的な技術や社会の効率性を重視したため、彼の思想は後の中国の科学や技術にも大きな影響を与えたと考えられています。

5.2 名家とその論理体系

名家(めいか)は、言語や論理に特化した思想体系であり、主に言語の使用やその意味に関する議論が展開されました。名家の代表的な人物である公孫竜(こうそんりゅう)は、「名と実」(みょうとじつ)を論じ、言葉とその実体との関係について深く考察しました。

公孫竜の論理は、例えば「白馬は馬ではない」というパラドックスにおける言葉の意味に焦点を当て、各名詞がどのように実体と結びつくのかを探求しました。これは、後の論理学や哲学のための重要な基盤を築いたとされています。

名家の思想は、言語の役割に対する詳細な考察を行い、その結果、コミュニケーションや議論における明確さが重要視されるようになりました。名家の思想は、近代における論理学や言語学にも影響を与え、中国哲学の中で独自の位置を占めています。

5.3 その他の思想流派の概要

先秦諸子百家の中には、儒教、道教、法家、墨家、名家以外にも多くの流派が存在しました。たとえば、陰陽家は宇宙の法則や自然のバランスに関心を持っており、それに基づく生活や治療法を提唱しました。また、陰陽五行説は、木、火、土、金、水の五元素が互いに関連し合い、社会や自然の調和を保つための重要な理論となりました。

この他にも、農家のように農業を専門とする思想家たちや、陰陽師のように占いを行う者たちまで、それぞれが独自の見解を持ち、中国社会に影響を与えました。様々な思想が混在する中で、人々はそれぞれの立場から知恵を求め、社会を支えるための考えを模索しました。

先秦時代の思想は、単なる学問や哲学にとどまらず、当時の社会や文化の根幹をなすものでした。さまざまな思想流派が互いに影響を与え合い、また競争しながら発展していったことこそが、後の中国文化形成において重要な要素となっています。

終わりに

先秦諸子百家の思想は、中国の歴史だけでなく、世界の思想史にも大きな影響を与えています。この時代の思想は、単なる理論にとどまらず、実際の社会や政治、教育に深く結びついていたため、その後の中国文化の根本的な部分を形成しました。

孔子の儒教が倫理と道徳を重視し、人と人との調和を求めるのに対し、道家は自然との調和を重視し、法家は法律と秩序の重要性を説くなど、それぞれが異なる視点で社会を見つめていました。これらの思想が相互に影響し合うことで、中国思想は豊かに発展し、現代に至っています。

諸子百家の思想は、今日においても私たちに多くの教訓を与えています。どう生きるべきか、どのように社会を形成していくべきかという問いは、今なお私たちの前に立ちはだかっています。私たちは、先人たちの知恵を借りながら、新たな価値観を構築していかなければなりません。この思想の潮流は、今後も多くの人々に影響を与えていくことでしょう。