茶道は中国における深い文化と歴史を持つ儀式であり、特に禅の影響を色濃く受けています。茶道は単なる飲み物を楽しむ行為を超え、精神的な修行や美学の探求とも結びついています。今回は、禅の視点から見た茶道の美学について、歴史、基本概念、禅との関係、そして現在の実践について考察していきます。

1. 茶道の歴史

1.1 茶道の起源

茶道の起源は、古代中国の茶文化にさかのぼります。お茶自体は中国で数千年以上前から飲まれてきましたが、茶道としての形が確立されたのは、主に唐代や宋代のことです。この時代、お茶はもはや食事の一部ではなく、礼儀や儀式の一環として扱われました。初めは貴族階級の間で重宝されていましたが、次第に一般庶民にも広がり、様々なスタイルや流派が生まれました。

日本では、茶道が禅僧の影響を受ける形で発展しました。特に、15世紀から16世紀にかけて、千利休によって茶道は更に洗練され、形式や理念が整えられました。彼は、茶道を「和・敬・清・寂」の理念に基づいて発展させ、これが現在の日本茶道の基盤となっています。このように、茶道は歴史と文化の交差点であり、さまざまな影響を受けて進化してきたと言えるでしょう。

1.2 日本への影響

日本に渡った茶は、最初は禅僧たちによって広まりました。彼らは茶を精神的な修行の一環として取り入れ、修行中のリフレッシュや集中を助けるものとして重宝しました。このように、茶道は単なる飲み物の楽しみ以上のものとなり、哲学的な探求の道具としての役割も果たしました。

また、茶道は日本の文化や生活様式にも深い影響を与えています。たとえば、茶室の設計や茶具の選定は、日本の美学と精神性を反映しています。日本の庭園や室内空間は、茶道の影響を受けたデザインが多く見られ、自然との調和やシンプルさが強調されています。これにより、茶道は日本のアイデンティティの一部となり、国内外で高い評価を受けています。

1.3 主要な流派の発展

茶道には、さまざまな流派が存在し、それぞれが独自のスタイルや特徴を持っています。例えば、表千家、裏千家、武者小路千家などは日本で最も有名な茶道の流派です。これらの流派は、基本的には同じ理念に基づいていますが、お茶の点て方や道具の使い方、座る姿勢に微妙な違いがあります。

また、これらの流派は、それぞれの創始者や時代背景に応じて独自の美学を展開しています。たとえば、表千家はより形式に重きを置き、裏千家はより自由な表現を試みています。これにより、茶道は多様性を保ちながらも、共通の土台を持つ文化的な現象として発展してきました。

2. 茶道の基本概念

2.1 和敬清寂の理念

茶道における「和敬清寂」という理念は、非常に重要な要素です。「和」は人々の調和を、「敬」は他者への敬意を、「清」は清浄さを、「寂」は静けさや落ち着きを象徴しています。この理念は、茶道の実践だけでなく、日常生活にも当てはまります。

まず、「和」は対話や交流において重要です。茶道を通じて、人々は互いに理解し合い、調和を保つことが求められます。これは、たとえば、茶会に参加する全員がリラックスし、心を開いてコミュニケーションを取ることから始まります。このプロセスこそが、互いの絆を深める基盤を形成します。

次に、「敬」は、茶を点てる人が客人への敬意を表現する方法です。茶の淹れ方や提供の仕方、さらには使う道具への配慮など、すべての行動において敬意が表れます。これは、単なる形式的なものではなく、深い心遣いとして感じられ、茶道の魅力の一つでもあります。

2.2 茶道における儀礼

茶道には、さまざまな儀礼やマナーが存在します。たとえば、お茶を点てる際の手の動きや、茶碗の持ち方、さらにはお茶を飲むまでの一連の流れすべてが、重要な意味を持っています。これらの儀礼は、茶道の美学を体現するものであり、参加者全員がその場の雰囲気を楽しむことを助けます。

儀礼には、心を込めることが重要です。例えば、お茶を点てるときは、ただ機械的に動くのではなく、心を込めて行動することが大切です。この心の動きが、茶道の美しさを引き立てるポイントでもあります。また、茶を飲む際には、味や香りを楽しむだけでなく、茶碗に目を向け、その柄や表面の質感を感じ取ることも重要です。

さらに、茶道の儀礼は、時間をかけることで参加者が日常の喧騒から離れ、心の静けさを得るための手段でもあります。一つひとつの動作が、まるで瞑想的な体験となるのです。これにより、参会者は茶道の空間において、自分自身と向き合うことができ、各々が持つ想いや感情を整理するきっかけになるでしょう。

3. 禅と茶道の関係

3.1 禅の基本思想

禅は、仏教の一派として独自の思想を発展させてきました。その核心には、心を静めて自分自身を見つめ直すという考え方があります。禅の教えでは、日常生活の中にこそ真理が宿るとされ、特別な儀式や修行だけが重要というわけではありません。むしろ、日常の小さな行為の中にも深い学びが存在します。

茶道もまた、このような日常の一部として捉えられます。茶を点てたり、お茶を飲んだりといった行為においても、心の平和や静寂を求めることができるのです。これが、禅と茶道の深い関係を示しています。茶席での一つひとつの動作は、禅的な観点からも意味があります。

さらに、禅では「無」の状態が重視されており、茶道の実践においても、この概念は形を変えて表れます。茶道においては、華やかさや飾りではなく、シンプルさや控えめな美しさが求められ、それが結果として心の状態に反映されるからです。

3.2 禅が茶道に与えた影響

禅が茶道に与えた影響は多岐にわたります。特に、精神の統一や集中を促す側面は、茶道の重要な要素となっています。茶を点てるとき、禅の心を持つことで、単なる作業ではなく、自己を見つめる時間に変わります。このような心構えが、茶道における美しさや深みを生んでいます。

たとえば、茶を点てる瞬間、その動作に集中し、余計な思考を排除することが求められます。心を整えることで、お茶の味わいがより一層深まります。このように、禅は茶道の実践に具体的な指針を与えていると言えるでしょう。

また、禅の考え方は、茶道の空間全体にも影響を持っています。茶室の設計や空間の使い方において、余計な装飾を排除し、シンプルで静かな美しさを追求することが重視されています。これが、茶道の根本的な美学の一部となっています。

4. 茶道における美学

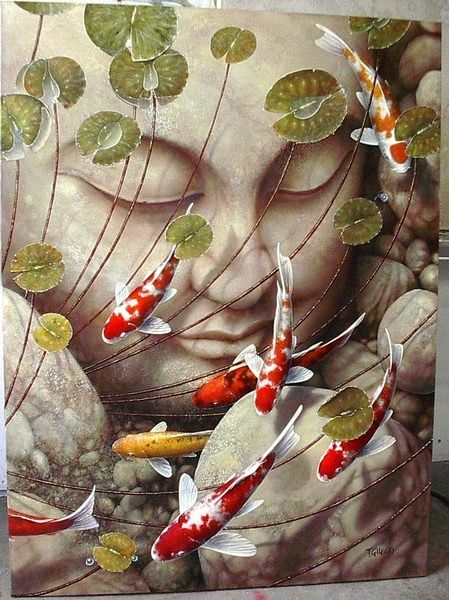

4.1 自然との調和

茶道は、自然との調和を強く意識する文化です。自然の中で茶を楽しむことで、四季の移ろいや日々の変化を感じることができます。たとえば、茶会では季節に応じた茶器や花を用いることが一般的で、その選定には心を込めることが求められます。

春には桜をあしらった茶器を、秋には紅葉をイメージした装飾を用いることで、参加者はその季節の感覚を共有します。このように自然の要素を取り入れることで、茶道は単に人間のためのものではなく、自然との共生の姿を象徴しています。

また、茶室の設計においても、外の景色を取り込むような作りになっていることが多いです。例えば、茶室の窓から見える庭は、参加者に自然を感じさせ、心を落ち着ける効果があります。これにより、茶道は人間と自然の一体感を強調する場となっています。

4.2 形式美と無の美

茶道には、「形式美」と「無の美」という二つの価値観があります。形式美は、茶道の儀礼や動作を通じて表現される美しさを指します。たとえば、茶碗を持つときの指の位置、お茶を点てる際の体の動き一つひとつが、観る人に美しさを感じさせる要素となります。

一方で、「無の美」は、余計な装飾がないことで生まれる美しさです。茶道では、シンプルさが重視され、道具や空間に過剰な装飾は求められません。この無の状態が、逆に心を打つ力を持っています。少ないものから大きな美を見出すという考え方は、禅の教えに通じるところがあります。

たとえば、無一物の茶碗に注がれたお茶の色、時間の経過とともに変わる茶の香り、その瞬間を大切にする心が、これらの美しさを際立たせます。「無」を体現することで、参加者は足元に広がる広大な空間と心の余裕を感じることができます。

4.3 物の持つ意味

茶道においては、使用する道具や物の持つ意味が非常に重要です。例えば、茶碗一つとっても、その背後には長い歴史やクラフトマンシップが込められています。特に、茶碗や茶器は、作者の思いや文化的背景を反映するものとして、使われるたびに新たな価値を生み出します。

また、道具は単なる物ではなく、参会者同士の関係性を象徴するものでもあります。たとえば、特別な人のために選ばれた茶碗は、贈り物としての意義を持ちます。そのため、道具を選ぶ際には、その意味をしっかりと考えることが重要です。

茶道の実践を通じて、物が持つ意味を考えることで、参加者は自分自身のつながりや歴史を感じることができます。これにより、茶道の経験は単なるマナーや儀式を超え、深い精神的な体験へと昇華されます。

5. 茶道実践の心構え

5.1 精神的準備

茶道を実践する際には、精神的な準備が重要です。茶席に赴く前に、心を落ち着け、日常の喧騒から離れることが求められます。自分の気持ちを整理し、どういう心持ちで茶会に臨むかを意識することで、参加者はより深い体験ができるようになります。

実際の茶道の場では、他の人々との繋がりや、その場の雰囲気をしっかり感じ取る必要があります。心を開いて、茶が持つ滋養とそこに込められた意味を感じることができれば、それが茶道の醍醐味となります。こうした心構えは、単に茶道の実践に留まらず、日常生活においても役立つものです。

また、この精神的な準備は、自己反省や内省の時間を持つという意味でも重要です。茶道が持つ深い精神性に触れ、自分自身を見つめ直す機会となるでしょう。

5.2 日常生活における実践

茶道の心を持って日常生活を送ることで、自己成長や心の平和を得る手助けとなります。たとえば、自分でお茶を点てることや、友人をもてなす機会を持つことで、茶道の本質をより深く理解することができます。

普段から心を込めてお茶を淹れることを意識することが大切です。何気ない日常の行為においても、茶道の精神を取り入れることで、生活にリズムと美しさをもたらすことができるでしょう。また、心を整えることで、ストレスや不安を軽減する効果も期待できます。

日常的な茶道の実践は、単なる趣味にとどまらず、日々の習慣として根付くことで、より豊かな生活を築く一助となります。たまの特別な茶会だけでなく、日常の暮らしの中でも茶道の精神を感じ、活かすことが大切です。

5.3 禅の視点を取り入れる方法

禅の視点を茶道に取り入れる方法は、シンプルで効果的です。まず、日常の中で意識的に、静けさや穏やかさを取り入れた行動を心掛けることが挙げられます。たとえば、お茶を淹れるときに心を静め、作業に集中することで、普段の緊張感を和らげることができます。

また、茶道の実践を通じて、他者とのコミュニケーションや感謝の心を育むことができます。茶を点てるとき、参加者同士のつながりや、茶の導入を通じて心を交流し合うことで、社会的なつながりを強化することができるでしょう。

さらに、実践する中で感じる思いや感情を大切にし、それを自分の成長につなげることも重要です。茶道を通じて得た教訓や気づきは、日常生活の中での思考や行動にも影響を与えます。これにより、より豊かで充実した生活を送ることができるようになるでしょう。

6. 現代における茶道と禅

6.1 現代社会における茶道の意義

現代社会は、ストレスやプレッシャーに満ちています。茶道は、そんな忙しい日常からの一服の安らぎをもたらしてくれる存在として、再評価されています。特に多忙な都市生活の中で、茶道を通じて心の平和を求める人が増えてきました。

茶道のセッションは、友人や同僚と共に過ごすことで、心の交流や深いコミュニケーションの場にもなります。特にストレスの多い環境では、茶道がもたらす穏やかな空気が必要不可欠です。参加者は、日常の荒波から離れ、その場の静けさや美しさを感じながら、リラックスすることができるのです。

また、茶道を通じた文化交流が国際的にも進んでおり、他国の人々とも心のつながりを感じる場として機能しています。茶道は、異なる文化を持つ人々が共通の体験を通じて、理解し合うための素晴らしい手段でもあるのです。

6.2 禅の教えとストレス管理

禅の教えは、現代におけるストレス管理の方法としても非常に役立ちます。心を静め、自分自身を観察するという簡単な技法が、忙しい生活の中での心の安定をもたらします。たとえば、短い時間でも、呼吸に意識を向けたり、自分の感情を見つめ直すことで、ストレスを軽減することができます。

茶道の実践も、これと同様に心を安らげる効果があります。茶を点てる行為やそのプロセスを通じて、無心になり、日常の雑事から解放される体験は、瞬間の中に深い安らぎをもたらすのです。このような心の整え方は、まさに禅の教えと一致するところがあります。

ストレスを軽減するためには、忙しい時期こそ、意識的に自分の時間を持ち、茶道や禅の精神を取り入れることが大切です。日常生活の中で、このような心の習慣を見つけることで、長期的に見ても心の安定を得ることができるでしょう。

6.3 茶道と心理的幸福感

茶道は、実践することによって心理的な幸福感を向上させる手段にもなります。心を整え、自然との調和を感じる中で、自分自身の位置や役割を再確認する機会を与えてくれます。これは、個々の自己肯定感や幸福感を高める要素となります。

実際、茶道の美や儀礼、自然とのつながりを感じることは、日々のストレスを忘れさせ、心を満たす瞬間となります。お茶を点てることにより、シンプルながらも深い満足感を得ることができ、心にゆとりをもたらすのです。

このように、茶道を通じて自分自身と向き合い、心の平和を感じることができるため、心理的幸福感を高める一つの方法として取り入れる価値があります。さらに、他者との共有体験を通じて、共感や絆を深めることも、心理的な豊かさにつながるでしょう。

終わりに

茶道は、単なるお茶を点てる儀式ではなく、深い精神性と美学を備えた文化です。禅の視点から見れば、茶道は自己を見つめ、新たな価値観や心の調和を見出す手段として位置付けられます。現代社会において、茶道や禅の教えが持つ価値はますます高まってきています。我々は、茶道の実践を通じて心の豊かさを感じ、その教えを日常生活に取り入れることができるのです。茶道を通じて得られる体験や気づきは、現代人にとっても貴重なものとなるでしょう。