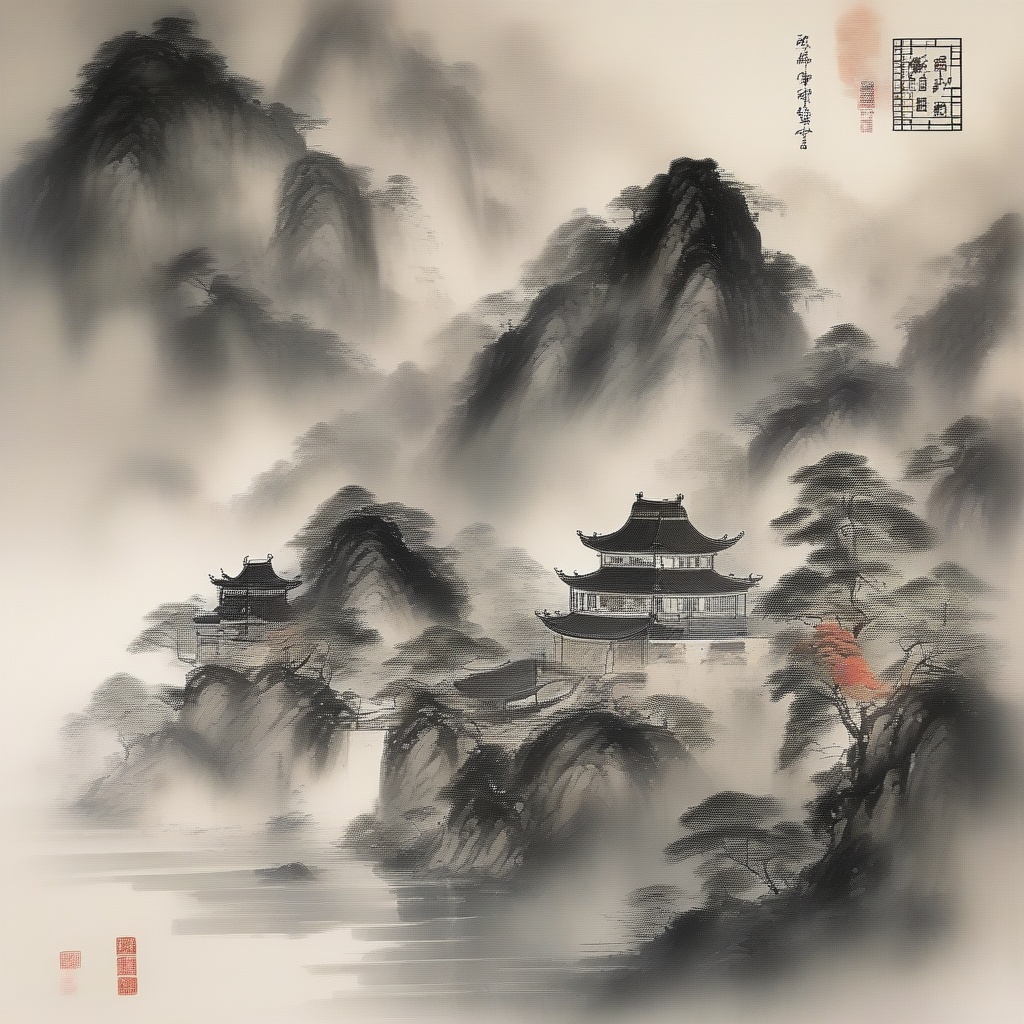

中国の水墨画は、長い歴史を持つ独特な芸術形式であり、他の中国伝統絵画と様々な点で異なる魅力を持っています。ここでは、水墨画の歴史、有名な水墨画家、技法、そして他の中国伝統絵画との比較を通じて、その魅力を詳しく探っていきます。特に注目すべきは、水墨画とは一体何なのか、そして他の中国伝統絵画とどのように異なるのかという点です。以下の内容では、これらの要素に焦点を当て、読者が水墨画の深い理解を得られるようにします。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、古代中国にさかのぼります。その初期の形式は、主に隷書や漢字の美しさを表現するための書道と密接に関連していました。特に、唐代(618-907年)においては、書道が発展すると同時に、絵画も同じ流れに影響を受けるようになりました。初期の水墨画は、主に自然の風景や植物の描写を中心としており、中国の古典的な哲学や美学に基づいてそのテーマが選ばれました。

水墨画の技法が確立される過程において、絵師たちは筆の使い方や墨の濃淡といったテクニックを工夫し、さまざまな表現が模索されました。このことは、後の時代に多くの芸術家たちによってさらに発展し、今なお続いている水墨画の伝統の基盤となっています。

1.2 重要な歴史的時期

水墨画の歴史の中で特に重要な時期の一つは、宋代(960-1279年)です。この時期には、水墨画が一層広く認識され、多くの画家たちが活躍しました。特に、山水画が人気を博し、水墨画の特性であるモノトーンの美しさが引き立つ作品が数多く生まれました。宋代の画家、王維(おうい)や范寛(はんかん)は、この時代の代表的な存在であり、それぞれの作品が水墨画の重要性を今日に知らしめるものとなっています。

その後、元代(1271-1368年)や明代(1368-1644年)にも水墨画は引き続き発展し、特に元代の画家、八大山人(はくだいさんじん)や明代の沈周(しんしゅう)などは、自身の独自のスタイルを確立し、多くの追随者を生み出しました。これにより、各時代の社会背景や思想が画風に色濃く反映されていったのです。

1.3 水墨画の発展と変遷

明代以降、水墨画はより多様化し、「水墨山水画」や「人物画」、「花鳥画」など、ジャンルが細分化されるようになりました。清代(1644-1912年)に入ると、伝統的な技法だけでなく、西洋の影響を受けた新しい技術やスタイルも取り入れられました。この時期の画家、徐渭(じょい)は自由な筆致と個性的な色使いで知られ、従来の枠組みに挑戦しました。彼の作品は、従来の水墨画に新たな風を吹き込んだ重要なものです。

そして、20世紀に入ると、古典的な水墨画のスタイルを用いながらも、現代的なテーマや技法を取り入れることが試みられるようになります。例えば、呉冠中(ごかんちゅう)や李可染(りこせん)といった現代の水墨画家たちは、伝統と革新を融合させ、新たな表現を追求しています。それによって、水墨画は今なお生き生きとした進化を遂げています。

2. 有名な水墨画家

2.1 古代の巨匠たち

水墨画の歴史において、古代の画家たちはその技術とスタイルを確立するための偉大な功績を残しています。例えば、北宋時代の画家である李公麟(りこうりん)は、「王維とともに山水画の祖」と称されるほど、そのスタイルが高く評価されています。彼の作品は、細部まで緻密に描かれた自然景観が特徴で、特に霧や雲が漂う山々の描写が非常にリアルで、見る者に感動を与えます。

また、元代の画家、陸游(りくゆう)も忘れてはいけません。彼は詩人でもあり、その詩の中に登場する自然の風景を画风に反映させました。彼の作品は、しばしば心情が込められており、見るものに深い感慨を与えます。このように、古代の水墨画家たちは、自然と人間の関係を表現することで、多くの人々の心を掴み続けています。

2.2 近代の水墨画家

近代においては、伝統水墨画の枠を超えたアプローチを試みる画家たちが現れました。その中でも、徐渭(じょい)や山水画家の顧愷之(こかいし)などは重要な存在です。徐渭は自由な筆遣いと独自のスタイルが注目され、感情を豊かに表現することで、水墨画に新しい風を吹き込んだ作家とされています。

また、近代日本でも水墨画の影響は大きく、平山郁夫(ひらやまいくお)や加山又造(かやままたぞう)などの実力派画家が挙げられます。彼らは西洋美術の影響を受けながらも、日本独自の水墨画スタイルを織り込むことで、国境を越える作品を生み出しました。

2.3 現代の有名な水墨画家

現代の水墨画家たちは、さらに広い視野を持ち、国際的な美術界でも活躍しています。その中でも、呉冠中(ごかんちゅう)は、現代水墨画を代表する作家の一人です。彼は、伝統的な手法を持ちながらも、現代のテーマやスタイルを積極的に取り入れ、自身の作品に独特の魅力を付加しています。特に彼の大作は、鮮やかな色使いと自由なタッチが際立ち、多くの美術館で展示されています。

また、李可染(りこせん)も現代水墨画の重要な画家であり、彼の作品はしばしば中国の社会問題や文化的なテーマを扱っています。彼の作品は、伝統的な手法を用いる一方で、現代的な視点を持ち、そのバランスが高く評価されています。その結果、李可染の作品は国内外を問わず注目を集め続けています。

3. 水墨画の技法

3.1 使用される材料

水墨画に使用される材料は非常に特別で、墨、筆、和紙が代表的です。墨は、炭素を粉末にして水を加えたもので、その濃淡によって表現が大きく変わります。さらに、墨の種類も多く、例えば「墨汁」は水で薄めることができるため、さまざまな濃淡を生み出すことができます。このような墨の使い方は、画家の表現力に直結しているため、非常に重要です。

筆も水墨画の重要な道具です。通常、動物の毛から作られた筆が使われ、その柔らかさが墨の広がりを大きく左右します。特別な技法を用いて、筆を使いこなすことで、繊細でありながら力強い線を描くことができるのです。これにより、画家は自然の風景を生き生きと再現することができ、また抽象的な表現も可能となります。

和紙は、水墨画のキャンバスとしても非常に重要な役割を果たしています。和紙の質感や厚みが作品の印象を左右し、その選択によって作品全体の雰囲気が変わることもあります。特に、和紙は墨の吸収力が高く、墨の表現を引き立たせるのに理想的です。このように、使用される材料は水墨画に対する深い理解を必要とし、美術家の個性を際立たせる重要な要素となっています。

3.2 基本的な技術とスタイル

水墨画の基本技術には、筆の運び、墨の使い方、構図の作成が含まれます。特に「筆の運び」に関しては、筆を持つ手の動きが作品の表現を直接的に影響します。そのため、多くの画家は、基礎的な動作を反復練習し、感覚を磨きます。また、繊細な線を描く技術だけでなく、太い線や大胆なストロークも重要であり、さまざまなテクニックを使い分ける必要があります。

さらに、墨の使い方も水墨画のスタイルに大きな影響を与えます。墨の濃さや薄さ、また乾いた状態から湿った状態への変化を利用することで、画家は多様な表情や雰囲気を生み出します。このことは、特に山水画のような自然風景を描く際に非常に重要であり、見る者に感情を伝えることが可能になります。

最後に、水墨画の構図の考え方についてですが、コントラストやバランスがキーワードです。画家は、空白の部分をうまく利用することで、作品に余白を与え、見る者の想像力をかき立てることが求められます。このように、基本的な技術とスタイルが一体となり、水墨画の独特な魅力を生み出しているのです。

3.3 表現方法とテーマ

水墨画において、表現方法は多様であり、描かれるテーマにも多くの選択肢があります。絵画の基本は、自然、特に山、水、植物や動物がテーマとなることが多いですが、画家によっては人間の感情や哲学的なテーマをも描き出します。例えば、月や風といった抽象的な要素は、一般的に画面に象徴的な存在として示され、これによって宗教的または存在的なテーマが暗示されることがあります。

技法としては、「点」「線」「面」を使い分け、描く対象の特性を際立たせることが重要です。特に、梅や竹、雪などのテーマは、季節や時間の流れを感じさせると同時に、それぞれの物が持つ象徴的な意味を与えています。それにより、各作品が描かれる背景や意図がより深く伝わるのです。

また、表現方法には、色彩も含まれます。水墨画は基本的にモノクロですが、色を取り入れた作品も存在します。このようなアプローチは、特に現代の水墨画において多く見られ、伝統的な技法を用いながらも、新しい表現を模索する試みとして重要です。これらの多様な表現方法が、水墨画の魅力を一層深め、さまざまな解釈を生み出しています。

4. 水墨画と他の中国伝統絵画の比較

4.1 水墨画 vs. 工筆画

工筆画は、中国の他の伝統的な絵画スタイルの一つで、非常に緻密な技法を特徴としています。水墨画が墨の濃淡や筆遣いを重視するのに対し、工筆画は細かいディテールと繊細な色使いが際立ちます。工筆画では、通常、色彩が非常に豊かであり、明確な輪郭を持つため、観る者に直接的な印象を与えます。

このように、工筆画は色彩の美しさを追求し、具体的な題材を詳細に描写することが求められます。一方、水墨画は、空白の部分の使い方によって、テーマや感情を暗示的に表現します。このことから、水墨画は多くの要素を読み取る余地を残し、見る者の想像力をかき立てる力があります。つまり、工筆画が直感的な美しさを持つのに対し、水墨画は思想的な深みを持っているのです。

4.2 水墨画 vs. 民族画

民族画は、特定の民族の文化や習慣を表現した作品であり、地域によってスタイルが異なります。水墨画は、一般により抽象的かつ哲学的なテーマを扱うのに対し、民族画は具体的な風俗や人物を描くことが多いです。この違いは、それぞれの絵画がどのようにコンセプトを構築し、視覚的に表現するかにあらわれます。

民族画のスタイルは、各民族の文化的背景や歴史、伝説が反映され、作品の色使いや形状に独特の特徴が現れます。一方、水墨画は、抽象的なテーマを持つことで、より広範な感情や思想を表現しようとします。水墨画が持つ深みは、一般的な民族画とは異なる視点を提供し、美術としての地位を確立しているのです。

4.3 水墨画の特徴と芸術的価値

水墨画の主な特徴は、モノトーンの美しさと伝統的な技法にあります。墨の濃淡や筆使いによる微妙な表現は、静けさや深い感情を伝えることができます。これらの特色は、他の絵画スタイルと比べても非常にユニークで、観る者に深い思索を促す力があります。特に、伝統的なテーマに基づいた作品は、古典的な哲学や美学と結びついており、文化遺産としての重要な役割を果たしています。

また、作品が持つ文化的背景や物語性も、水墨画の芸術的価値を高める要素です。例えば、山水画は単に自然の美しさを描くのではなく、古代の哲学と結びついた深い意味を持つため、観る者に何らかのメッセージを伝えることができます。このような要素から、水墨画は単なる視覚的な作品に留まらず、さらに大きな文化的意義を持つものとして評価されています。

最後に、水墨画の芸術的価値は、現代のアートシーンでも変わらず存在感を持っています。国際的な美術展やオークションでも水墨画は重要な位置を占めており、世界中のアート愛好者に影響を与え続けています。このことは、水墨画が持つ普遍的な美、情緒、そして深い哲学的意義が、時代を超えて共感を呼び起こすからだと言えるでしょう。

5. 水墨画の影響と現代の展望

5.1 水墨画の文化的影響

水墨画は、中国文化の中で非常に重要な役割を果たしてきました。伝統的な考え方や価値観が水墨画を通じて表現され、特に自然との関係性や人間の精神的な追求が強調されています。さらに、詩や書道との相互作用もあり、これらが融合した形での表現が、水墨画の独特なスタイルを形成しています。

水墨画が持つ文化的影響は、中国国内だけに留まらず、海外にも広がっています。多くの国々で水墨画の技法やスタイルが取り入れられ、独自の解釈による作品が生まれています。これにより、水墨画は国際的なアートシーンにも影響を与え続け、異文化交流の重要な媒介となっています。

5.2 現代における水墨画の位置付け

現代に入ってから、水墨画は新たな展開を見せています。伝統的な技法を受け継ぎながらも、現代的なテーマやアプローチが取り入れられることで、新たなスタイルが生まれています。特に、アート界におけるアヴァンギャルドな動きと相まって、若手画家たちによる実験的な作品が注目を集めています。

また、デジタル技術の進展により、水墨画もデジタルプラットフォーム上での表現が模索されています。これにより、より多くの人々に水墨画がアクセスしやすくなり、異なる形での楽しみ方が広がっています。現代の視点から見た水墨画の再解釈は、これまでの伝統を尊重しつつ、未来へと新しい道を開いています。

5.3 日本や世界への影響

日本を含め世界中の多くの国で、水墨画の影響を受けたアーティストが存在します。日本の水墨画、墨絵のは根本的には中国の水墨画から派生しており、そこには独自の発展があります。たとえば、近代の日本画家たちは、中国の技法を基に独自のスタイルを持つ作品を生み出し、国際的にも評価されています。

また、現代アートの流れの中で水墨画が取り入れられることで、アーティストたちは新しい表現を探求し続けています。特に、アジアのアートシーンでは、中国の伝統的な要素がさまざまな形で現れており、多くの国で水墨画が影響を与えています。その結果、国際的な文脈の中で、水墨画はますます関連性を持つものとなっています。

終わりに

水墨画は、中国の伝統的な絵画スタイルであり、長い歴史と深い文化的背景を持っています。他の中国伝統絵画との比較を通じて、その独自性や芸術的価値、そして現代における影響について見てきました。水墨画の魅力は、ただ美しいだけでなく、哲学や思想を含んだ深い表現にあります。これからも水墨画が、国境を超え、多くの人々に影響を与え続けることでしょう。