漢字は中国の文化と歴史に深く根ざしており、その複雑な構造と意味の変化は、長い歳月をかけて進化してきました。本記事では、漢字の組み合わせと意味の変化について詳しく探ります。漢字は単なる文字ではなく、それぞれに豊かな歴史と文化が込められています。この複雑な現象を理解することで、漢字がどのように日常生活や言語において重要な役割を果たしているかを考えてみましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

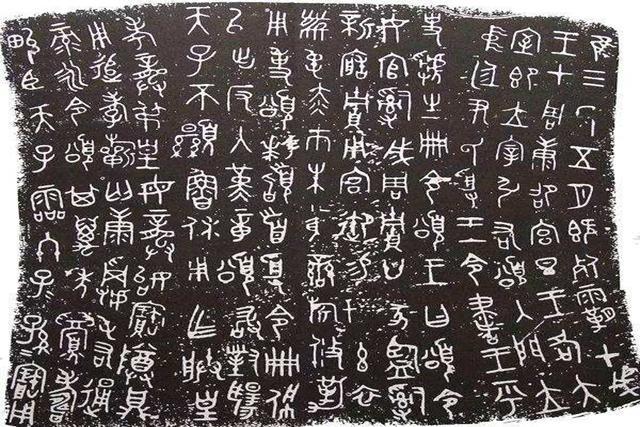

漢字は約4000年前に遡ると言われており、最初は占いや祭祀に用いられる神聖なシンボルとして始まりました。古代中国において、漢字は絵文字としての性格を持ち、自然界の様々な対象や概念を象形的に表現していました。たとえば、「山」は山の形を模しており、「水」は水の流れを抽象化したものです。このように、漢字は視覚的な要素が大きく影響を与えているため、原初的なコミュニケーション手段として非常に効果的でした。

また、漢字は地域ごとに独自に発展し、各地で異なる使われ方がなされました。周時代には、地域の方言や文法が影響を与え、一部の漢字は特定の地域で異なる意味を持つようになりました。例えば、同じ漢字でも、南方では「水」を「みず」、北方では「スイ」と発音することがあります。このような地域差が、後の漢字の発展に寄与しました。

1.2 漢字の構造と基本要素

漢字の構造は、部首と呼ばれる基本要素によって成り立っています。部首は、意味を持つ部分と音を表す部分の組み合わせで、漢字全体の意味や発音に大きく関与しています。例えば、「母」という字は部首「女」を含み、女性に関連する意味が反映されています。一方で、音符と意味を持つ部首が組み合わさることで、同じ部首の漢字同士に共通点を持たせることができます。

このような部首の存在は、漢字の組み合わせを通じて新たな意味を生み出す時にも重要です。「江」という字は水を示す部首を持ち、「河」や「海」と結びつけることで、より具体的な水に関する意味を持つ漢字として使われます。漢字の基本要素を理解することで、新しい漢字の組み合わせや変化に対する理解が深まることになります。

1.3 漢字の発展過程

古代からの漢字の発展は、本来の象形文字から徐々に変遷を続け、次第に音韻的な要素が強まってきました。漢字は時間が経つにつれ、形状が単純化され、より書きやすく、読みやすくなる傾向が見られます。このプロセスには、隷書や楷書など、さまざまな書体の発展が関わっています。

隷書は漢字の合理化を促進し、漢字の形がどのように変化するかの良い例です。この書体は、筆順を簡略化することで、素早く書きやすい書体として人気を博しました。また、この時期に生まれた行書体も、流れるような筆致を特徴としており、現代の漢字の基礎を築く要素となりました。

漢字の発展において、文字の簡略化や新書体の登場は、日常生活にも多くの影響を与えました。現代社会における情報化社会において、速さと効率が求められる中で、漢字もまたその変遷を遂げてきたと言えるでしょう。

2. 漢字の変遷と進化

2.1 古代漢字の形と意味

古代漢字は、その発音と意味が直接結びついている場合が多く、象形文字としての特性が強く表れています。たとえば、「牛」という字は牛の形を描いたもので、当時はそのまま牛を指すシンボルとして使われていました。しかし、年月が経つにつれ、漢字の形は簡略化されていき、その意味も変化していくことがよくあります。

古代の漢字が持つ意味は、特に農耕社会の影響を受けています。例えば、農作物や生計に関する漢字は、古代の人々の生活に密接に関係していました。「穀」という字は穀物を表わすもので、古代人の生活において重要な意味を持っていました。こうした古代漢字の研究は、当時の社会や文化を考察する上でも重要です。

2.2 漢字の簡略化と行書体の登場

漢字の簡略化は、特に漢字が日常的に使用されるようになると、重要なプロセスとなります。行書や草書は、素早く書くために開発されたスタイルで、漢字本来の形から離れた形状を持つことが多いです。これにより、書く際の負担が軽減され、コミュニケーションが円滑に行われるようになりました。

例えば、「国」という字は、行書体では「囗」の部分が流れるように書かれるため、通常の楷書体とは異なる印象を持ちます。このような書体の変化は、美術的な要素だけでなく、実用的な効果も考慮されています。視覚的に捉えやすくなることで、情報伝達のスピードも向上しました。

さらに、近代における漢字の標準化プロセスは、漢字の発展に大きな影響を与えています。20世紀中盤、中国政府が漢字簡化政策を推進したことにより、教育や印刷物において簡略化された漢字が広がりました。この政策の下で、「鱼」という字は「魚」の簡略形として使われるようになったのです。

2.3 現代漢字の標準化

現代の漢字は、その多様性と標準化の道のりが印象的です。現代中国では、政府が定めた「常用漢字表」が存在し、教育やメディアで使われる漢字が厳密に定義されています。この標準化により、漢字の使用が広がり、全国民が共通の言語を持つことが可能になりました。

一方、日本の漢字も独自に発展しており、いわゆる「教育漢字」として定められた漢字を基に教育が行われています。たとえば、「愛」という漢字は中国語と同じ形ですが、発音や使用される文脈は異なります。このように、国によって異なる漢字の利用が文化的交流を生む要因となっているのです。

また、近年ではインターネットやSNSの普及により、漢字の使い方がさらに多様化しています。新しい漢字の組み合わせや、ネットスラングが誕生しているため、これまでにはなかったような漢字の利用法が浸透しているのです。これらの現象は、漢字という文字が生きている証拠であり、時代と共に進化していることを示しています。

3. 漢字の組み合わせ

3.1 合成語と漢字のスラング

漢字の魅力の一つは、組み合わせることで新たな意味やニュアンスを生み出すことができる点です。たとえば、「電話」という言葉は、「電」と「話」という2つの漢字の組み合わせから成り立っています。これにより、「電」が指す「電気」と「話」の意味が結びつき、音声通信を意味する新たな概念が生まれました。このように、漢字の組み合わせによって、単なる漢字以上の意味が引き出されることが多いです。

さらに、若者たちが生成するスラングも、漢字の組み合わせの一部と言えるでしょう。SNSやチャットで使われる「草」などの表現は、笑いや軽蔑を示す言葉として広まりました。これらは、既存の漢字が新たな文脈や技術によって変化し続けていることを象徴しています。漢字を基盤として、多様な言語表現が進化していく様子は、現代社会ならではの現象です。

3.2 漢字の部首と意味の変化

漢字の部首は、意味を理解する上で非常に重要な役割を果たします。部首が異なる漢字同士でも、共通の部首を持つことによって関連性を感じることができます。たとえば、「水」と関わる部首を持つ「河」や「池」は、水に関連した意味を持ちますが、それぞれが持つ背景や文化的意味は異なる場合があります。

また、部首の組み合わせによって、新たな漢字が創造されることもあります。たとえば、「校」という漢字は、部首「木」と「交」が組み合わさってできており、木に関連した教育の場を指すことが背景にあります。このような部首の意味を理解することで、漢字に隠された情報や歴史を読み解く手がかりとなります。

逆に、部首の意味が時代や文化の変遷によって変わることもあります。「米」という部首を持つ「飯」や「飯」という漢字は、食文化の変化を反映しています。古代の米食中心から、現代では多様な食材が利用されるようになったことで、意味も広がっています。

3.3 新しい漢字の創造

現代において、新しい漢字が創造されることは、かつてないほど頻繁に起こっています。特に、科学技術の発展や社会の変革に伴って、新たな概念や物質が登場しているため、漢字を基にした新しい用語の必要性が高まりました。たとえば、「自動車」という言葉は、「自動」と「車」の組み合わせから生まれたもので、車の存在をより具体的に表現しています。

このような創造的なプロセスは、漢字の柔軟性の表われでもあります。従来の漢字の使用だけでなく、現代のニーズに応じて漢字を組み合わせ、進化させることで新たな言語表現が誕生しています。また、これによって若い世代が興味を持つ言葉ともなり、漢字の魅力を再発見することにも繋がります。

さらに、新しい漢字の創造は、国を超えた文化交流にも影響しています。例えば、外国から取り入れられたコンセプトやアイデアは、漢字と融合することで国際的な理解を深める役割を果たします。このような新しい漢字の創造がもたらす影響は、言語そのものを豊かにするだけでなく、文化全体に良い影響を与えることが期待されています。

4. 意味の変化と文化的影響

4.1 漢字とその意味の歴史的変遷

漢字の持つ意味は、時代と共に変化してきました。例えば、「茶」という漢字は、元々は「茗」という字で表され、特定の植物を示していましたが、後にその飲み物を指すようになりました。このように、漢字は時代背景や文化に応じて進化し、私たちが馴染んでいる意味が形成されてきたのです。

また、漢字の意味は、他の言語や文化との接触によって変化することがあります。特に日本語では、中国の漢字が伝わった際に、その発音や使用法が変わり、独自の意味を持つようになっています。これにより、日本特有の使われ方が生まれた例も多く存在します。

歴史的な事例として、戦後の復興期における「技術」という言葉の使われ方は、日本の産業界において大きな役割を果たしました。かつては技術に関する意味が限定的でしたが、経済成長に伴い、技術の範囲が拡大し、意味も多様化していったのです。このような意味の変遷は、時代の流れや社会の変化を反映したものと言えるでしょう。

4.2 漢字の意味に与える文化的要因

漢字の意味の変化は、文化的な要因にも大きく影響を受けます。地域ごとの風習や価値観が、漢字に込められた意味に色彩を足すことがあります。たとえば、中国本土の「家」という漢字は、家庭や親族を強調する意味を持ち、一方で日本では「家」が社会的な単位としての役割を果たすことが強調されている場合があります。

また、漢字は時には宗教的な意味合いを持つこともあります。たとえば、「福」という漢字は、幸福を祈る意味があり、年末年始の期間には特に重要視されます。このように、漢字の意味は文化的、社会的な要因と深く結びついており、特定の文脈で強調されることが多いのです。

さらに、近年のグローバル化に伴い、国際的な文化交流が進む中で、漢字の意味が国や文化を超えて共有される場合も増えています。これにより、新たな意義や価値観が構築され、漢字そのものの持つ意味が再定義されることもあります。

4.3 日本語における漢字の特異性

日本語における漢字の使用は独自の進化を遂げています。文字や音の組み合わせ、使用法が多様化する中で、日本語はその文化的背景を反映させながら漢字を取り入れています。特に、同じ漢字でも日本では異なる読み方や意味を持つことがあります。これにより、漢字はただの文字ではなく、言語の構成要素としての役割を担っています。

日本では、漢字と平仮名、片仮名が複合的に使用されています。これにより、漢字だけでは表現しきれない感情やニュアンスを、平仮名や片仮名で補完することが可能です。このような文化的な構成が、日本語の表現力を高め、豊かな語彙を生み出しています。

また、漢字の特異性には教育の視点も重要な要素です。漢字を覚える過程は、単なる文字の習得にとどまらず、日本の文化や歴史も学ぶことにつながります。例えば、学校教育においては、漢字を学ぶだけでなく、百人一首や古典文学を通じて、言葉の背景や意味を理解する機会が与えられます。このように、日本語における漢字の特異性は、教育や文化において深い影響を持っているのです。

5. 漢字の現代における利用

5.1 教育制度における漢字の役割

現代の教育制度において、漢字は非常に重要な役割を果たしています。日本の小学校では、教育漢字が定められ、子どもたちは段階を追って漢字を学ぶことで、日常的なコミュニケーション能力を高めています。漢字教育は、単に文字を覚えるだけでなく、それを使った表現力や論理的思考力を養うための基盤ともなります。

また、漢字を学ぶことは、日本の文化や歴史を理解する上でも大きな意味を持ちます。漢字にはそれぞれの意味や背景があり、それを学ぶことで日本の文化的な文脈を体感することができます。例えば、「道」という漢字は、単に道を指すだけでなく、人間の生き方や精神性にも関連しています。このように、漢字は教育を通じて、文化と結びついた重要な資源となっているのです。

さらに、最近ではデジタル化が進んでおり、漢字の習得方法も多様化しています。アプリやオンライン教材を通じて、漢字を学ぶ機会が増え、小さな子どもから社会人まで幅広い年齢層が利用しています。このように、漢字の教育は時代に合わせて進化していることが評価されています。

5.2 テクノロジーと漢字の使用

テクノロジーの進化は、漢字の使用方法にも大きく影響を与えています。パソコンやスマートフォンでは、漢字を入力する際にローマ字入力などが普及しており、手書きの漢字を習得する必要がなくなったと言えるでしょう。しかし、漢字の習得が軽視されるわけではなく、逆にデジタル化によって漢字を使った表現が新しい形で促進されることもあります。

音声認識技術の発展も、漢字利用の新たな可能性を開いています。音声入力を使って漢字を簡単に選択することで、手書きやタイピングよりも直感的に漢字を使うことができるようになりました。このような技術は、特に高齢者や障がいを持つ方々にとって、漢字を使ったコミュニケーションの障壁を低くしています。

また、SNSやブログを通じて、漢字を使った新たな文体や用語が生まれることも期待されます。若者たちが創り出す新しい漢字や使用法は、漢字の活用範囲を広げ、未来の言語文化に新しい風を吹き込む可能性を秘めています。このようなテクノロジーとの融合により、漢字の利用はさらに進化していくことでしょう。

5.3 漢字と国際理解の促進

漢字は国際理解の促進においても一役買っています。特に日本語を学ぶ外国人にとって、漢字は日本文化を理解するための重要な窓口です。漢字の意味に宿る文化的な背景を学ぶことで、外国人は日本の価値観や習慣をよりよく理解することができます。例えば、「和」という漢字が持つ「調和」や「平和」といった意味は、日本人にとって非常に重要な概念です。

また、漢字はアジア各国の言語に共通する要素でもあります。中国語をはじめ、韓国語やベトナム語にも漢字が多く取り入れられているため、漢字を学ぶことはアジアの共通圏を理解するためにも大変有益です。このように、漢字を通じた国際的な交流が進むことで、異なる文化同士の理解が深まることが期待されています。

さらに、漢字を使用した国際イベントや文化交流プログラムも増えています。これにより、国境を越えた人々が漢字を学び、文化を共有する機会が創出され、新しい友情や協力関係が生まれています。漢字はもはや単なる文字ではなく、文化の架け橋としての役割を担っていると言えるでしょう。

終わりに

漢字の組み合わせと意味の変化は、単なる言語の枠を超えた多面的な現象です。漢字は古代から現代にかけて、その構造や意味が常に変化し続けてきました。そして、漢字を学び、使用することは、私たちの文化や歴史を理解するための重要な手段であると言えます。漢字の特性を探求し、それを通じて新たなアイデアや価値観を見出すことは、私たちの言語文化をより豊かにする道でもあります。今後も漢字がもたらす多くの可能性に期待したいものです。