漢字は中国語の根幹を成す文字であり、その形状や意味は多様性と歴史の深さをもっています。漢字の手書きは、その文化と伝統を深く反映しており、書き方や筆順によっても多くの表現が可能です。ここでは、漢字の起源から手書きの特徴、およびデジタル化に伴う未来の展望までを掘り下げていきます。

1. 漢字の起源

1.1 漢字の歴史的背景

漢字の起源は約4000年前に遡ります。この最初期の文字は、古代中国の人々がそれぞれの日常生活や宗教儀式に使用していた記号から進化してきました。当初は象形文字としての特徴が強く、自然界の物体やその動きを模倣する形で作られました。例えば、「山」は山の形を、鳥はその姿を模して描かれました。こうした象形の面影は、後の漢字にも多く残されています。

さらに、漢字はどのように広がっていったかというと、商王朝や周王朝の支配範囲が拡大するにつれて、文字もそれに伴い中国全土に広まりました。文字の統一性が生まれ、様々な地域で同じ意味の漢字が使われるようになりました。この過程で、見えない文化的、階級的な結びつきも強化され、漢字はただの文字以上の重要な役割を果たすようになります。

1.2 甲骨文字と金文

漢字の歴史の中で、特に重要な位置を占めているのが甲骨文字と金文です。甲骨文字は、商代に遡るとされ、亀の甲羅や牛の骨に刻まれた文字です。これらの文字は、主に占いの結果を記録するために使用され、非常に初期の漢字の形を目にすることができます。その大きな特徴は、文字が表意的であり、音と意味の関連を持っている点です。

金文は、青銅器に鋳造された文字で、主に祭りや重要な出来事に関する記録に使われました。金文からは、当時の社会構造や宗教観などを窺い知ることができ、これが後の漢字の発展に寄与することになりました。例えば、「仁」や「義」といった道徳的価値観を表す文字も、この時期に形成されたのです。

1.3 漢字の発展過程

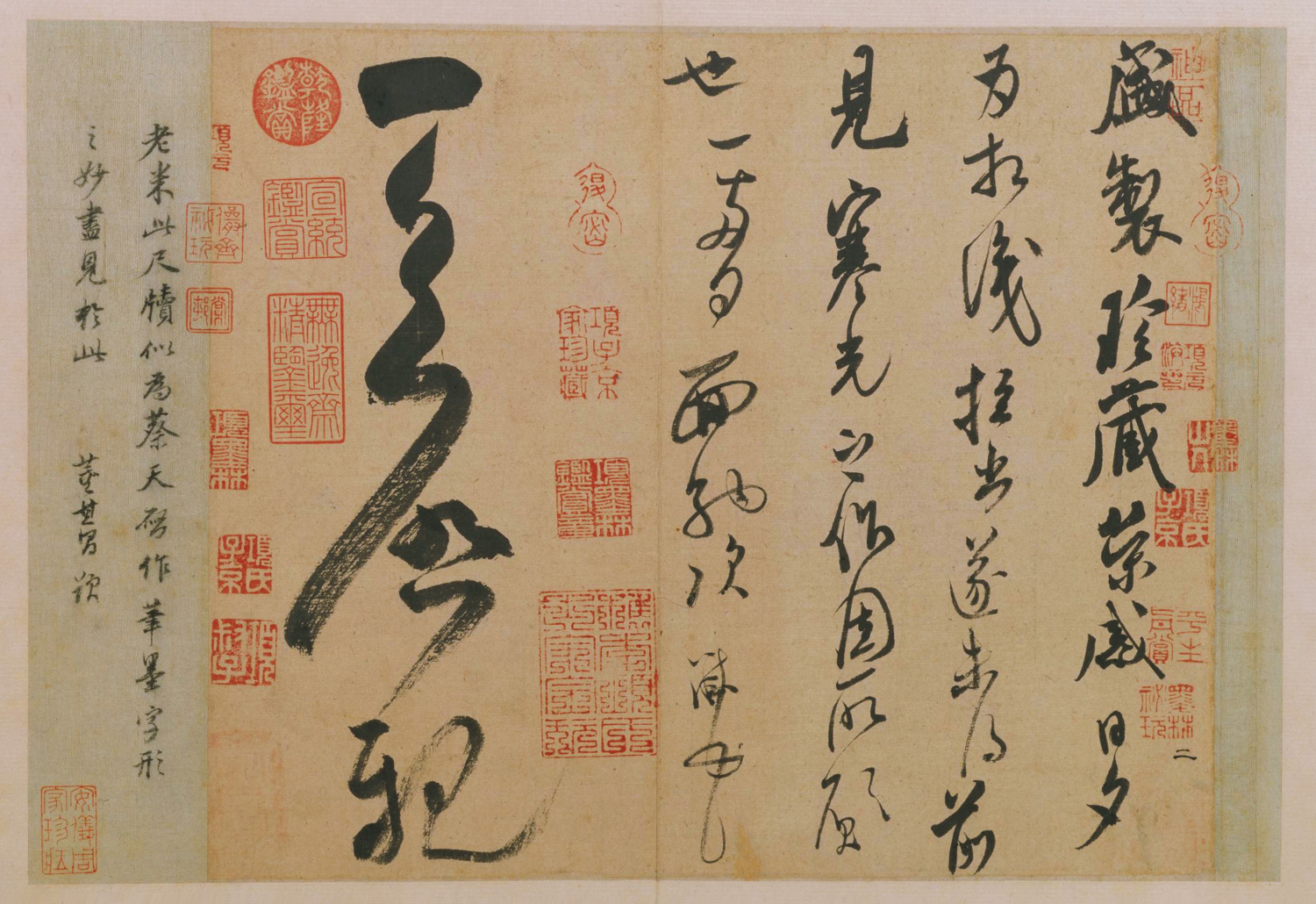

漢字は時代と共に進化し、多様性を増していきました。隷書や行書、草書など、さまざまな書体が生まれ、それぞれの時代や文脈に応じた形へと変化していきます。魏晋南北朝時代には芸術的な流派が生まれ、書道の技法もまた洗練されていきます。この時期の有名な書家には王羲之がおり、彼の書は今もなお多大な影響を与えています。

漢字の表記が普及するにつれて、漢字教育も重要視されるようになりました。明治時代になると、日本でも漢字の教育が始まり、さらに海外における漢字の浸透が見られます。特に、東アジア全体においては漢字の影響が強く、韓国やベトナムでもその形は受け継がれています。

2. 漢字の手書き

2.1 手書きの意義

漢字の手書きには、単なる通信手段としての役割を超え、文化的、教育的な価値も存在しています。手書きで漢字を書くことによって、文字とその意味をより深く理解することができます。たとえば、漢字の一つ一つを手で書くことで、文字の形状や部品に目を向けることができ、記憶の定着につながります。

また、手書きはコミュニケーションのひとつの方法でもあります。手による文字は、その時代や気持ちを反映し、書いた人の個性も表れます。手紙やメモには、書き手の思いや気持ちが込められており、デジタル時代においても手書きの価値は決して減ることはありません。

さらに、手書きは粘り強さや集中力を養う訓練ともなります。特に子供の教育において、手で文字を書くことは、脳の発達や神経の結びつきに良い効果をもたらすとされています。このように、手書きの漢字には多くの意義が隠されています。

2.2 筆順と書き方の基本

漢字を書く際の筆順は、非常に重要です。各漢字には、特定の書き順があり、その順番に従うことで、美しく、かつ正確な形を保つことができます。たとえば、「日」という漢字は、上から下、そして左から右へと書くのが正しい筆順です。このような手順をしっかりと守ることで、書道ではその美しさが引き出されるのです。

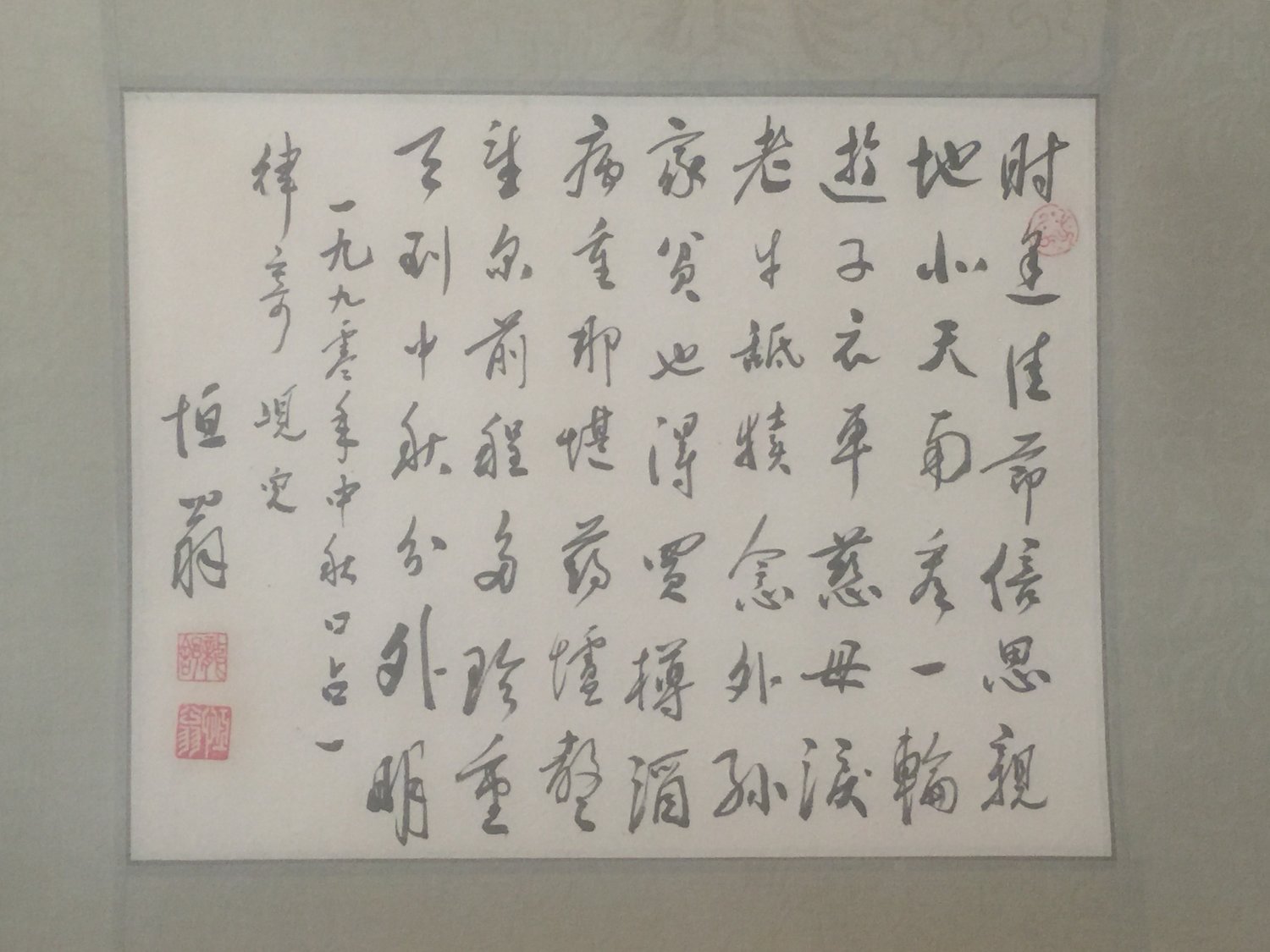

また、漢字の書き方には特有のコツがあります。筆圧を変えたり、速度を調整することによって、字形が大きく変わることがあります。特に、書道家たちは、このような技術を駆使して、作品をより一層引き立てています。例えば、草書では素早い動きが求められ、そのスピード感や流れるような線が、一つのアートとして評価されることもあります。

手書きの漢字には、文字そのものの意味からは想像できないような情感が込められることもあります。特に、感情を表現する手紙や特別なメッセージにおいては、筆の運びや書くときの心情が反映され、受け取る方にもその気持ちが伝わります。

2.3 手書きの美しさと文化

漢字の手書きは、日本や中国を含む東アジアの文化において、美しさの象徴でもあります。書道は、ただ文字を書く技術を超えて、精神性の高い芸術形態として認識されています。特に、日本の書道では「和」を重んじ、筆使いやインスピレーションを通じて、心の動きが表現されることが求められています。

例えば、中国の書道では、「篆刻(てんこく)」と呼ばれる技法があり、これは印章に漢字を彫ることで、独特の美しさを生み出します。この技術は、書道の篆書(てんしょ)を基にしており、芸術的な価値が高いとされています。さらに、書道教室や競書会なども行われ、技術向上に努める文化も根付いています。

手書きの美しさは、書道だけにとどまらず、日常生活にも反映されています。例えば、結婚式の招待状や新年の挨拶状など、特別な場面で手書きの文字が使われることが多いです。このような手書きの文化は、時代を超えて受け継がれ、今なお多くの人々に愛されています。

3. 手書きとタイピングの違い

3.1 手書きの思考プロセス

手書きの場合、文字を書くプロセスには明確な思考が絡みます。手で文字を運ぶことによって、脳と手が連携し、体感的に意味を理解することができます。例えば、手書きで考えを整理しながらノートを書くことで、物事を掘り下げて思考する助けとなり、アイデアをまとめやすくなります。

研究によると、手書きをすることが脳の情報処理に良い影響を与えることが示されています。特に子供においては、手書きの活動が記憶力や集中力の向上に寄与するとされています。手で字を書くことで、その字の意味を深く理解することができ、記憶に定着するのです。

加えて、手書きの過程は自己表現の一形態ともなります。思考を言語化するのではなく、手で感情をそのまま表現することができ、これが豊かな創造性を育む要因ともなります。

3.2 タイピングの速さと効率

一方、タイピングは、現代のデジタル社会において重要な役割を果たしています。タイピングによる文字入力は、手書きの数倍の速さで行うことが可能です。多くの人が日中、文字を入力する機会が多く、特にビジネスシーンや学術的な環境では、効率の良さが求められます。タイピングを駆使することで、短時間で多くの情報を扱うことができます。

また、タイピングには誤字や脱字を簡単に修正する利点もあります。このような点は、特に急いでいる際や多くの文書を扱う場合において、非常に助けになるでしょう。さらに、デジタルプラットフォームでは、さまざまな書式やスタイルが選べるため、見た目にこだわることもできます。

ただ、タイピングは身体の動きに関しては一定の制約があります。手首や指に負担をかけがちなため、長時間の使用は体調に影響を及ぼすこともあります。また、タイピングは通常の手書きに比べて、感情や個性を表現することが難しいため、重要なメッセージや記録には向かない場合もあります。

3.3 どちらが学習に適しているか

手書きとタイピング、それぞれの長所と短所を考慮すると、特定の状況に応じた選択が求められます。学習においては、手書きの方が記憶の定着や深い理解を促すとされ、多くの学者や教育者がその重要性を唱えています。しかし、タイピングの速さや効率を活かすことで、情報を整理しやすくすることも可能です。

また、手書きの練習によって、指先の運動能力や集中力の向上が期待できます。これは、特に学生や若者において重要であり、将来に向けたスキルの一環としても価値があります。タイピングは、テクノロジーに依存する時代において、不可欠なスキルとなっているため、両者を組み合わせることも選択としてあり得ます。

結局のところ、手書きとタイピングの違いは、私たちの生活や学習におけるメリットを追求する姿勢に繋がります。どちらかに偏るのではなく、状況によって相互に活用することが望ましいでしょう。

4. 漢字の手書きの特徴

4.1 筆記具の種類と選び方

漢字を書くための筆記具には、さまざまな種類があります。一般的には、鉛筆やボールペン、万年筆、筆などが挙げられます。これらの筆記具は、それぞれ異なる特性を持ち、使用する場面によって適した選び方が求められます。例えば、学校で使う場合は鉛筆が一般的ですが、ビジネスシーンでは万年筆のような高級感のある筆記具が好まれることが多いです。

また、筆圧や書き心地に関しても選び方が左右されます。特に、書道や漢字を書く際には、筆の種類やサイズ、毛質によって、書き心地が大きく変わります。例えば、毛筆を使うことで、滑らかな書き心地が実現され、特に書道においてはその特徴が大きな魅力となります。

選び方のポイントとしては、自分が書くスタイルや目的に合わせることが重要です。普段使う場合と特別なシーンでの使い分け、さらには筆記具のメンテナンス方法にも注意を払うことで、より良い漢字の手書きが実現されます。

4.2 書道の影響

漢字の手書きにおいて、書道は欠かせない文化的な背景を持っています。書道は、ただ手で文字を書く技術にとどまらず、考え方や精神性を反映した芸術でもあります。書道では、書き手の気持ちやライティングスタイルが如実に表れ、特に「心を込めて書く」という姿勢が重要視されています。

書道においては、筆使い、筆圧、速度などが技術的要素として求められるため、それらの練習は手書きの技術向上にも繋がります。たとえば、書道の競技会では、作品が評価される際、作品そのものだけでなく、書き手の真剣な取り組みや、作品に込められた思いが重要視されるため、手書きの意義がより深まります。

さらに、書道の影響は教育現場にも見られ、学校の授業においても漢字の書き方や筆順を重視することが一般的です。このように、書道は漢字の手書き文化において重要な要素となっているのです。

4.3 手書きの個性

手書きの魅力の一つは、その個性にあります。筆者の特徴やスタイルが表れることから、同じ漢字でも書く人により異なる印象を与えます。特に、演技や発表などの場面では、その文字の見え方が伝えたいメッセージに大きな影響を与えることがあります。

個性を際立たせるためには、独自のスタイルを見つけることが重要です。テストや日記、メモなど、さまざまな場面で自分だけの書き方を模索することで、書くことがより楽しくなります。自分の個性を反映させながら、さらに手書きの達人を目指すことで、他者との違いを意識することができ、これが新たな発見となるでしょう。

また、個性的な手書きは、特に親しい人とのコミュニケーションにおいて強く印象付けることが可能です。手書きのメッセージやカードを贈ることで、相手への思いをより一層深めることができるでしょう。こうした個性表現は、手書きの重要な側面と言えます。

5. 漢字の手書きの未来

5.1 デジタル化の影響

デジタル化が進む現代において、手書きの意義は変化しています。タイピングが主流となる中で、漢字を手書きで書く機会が減少していると言われています。しかし、デジタルの進化は逆に、手書きを再認識させるきっかけにもなっています。デジタルデバイスでは手書き入力が可能なアプリケーションも増えており、これにより手書きが求められる場面も新たに生まれています。

デジタル手書きアプリでは、手描きの持つ独自の美しさやスタイルを再現することができるため、多くの若者にとって新たな魅力となっています。また、オリジナルのフォントを生成するツールも普及し、手書きの個性をデジタルな形で活かすことも可能です。

このように、デジタル化は漢字の手書きに新たな可能性をもたらしていますが、一方で、やはりデジタルだけでは体験できない「手書きならではの感触や温かみ」というものも存在します。このバランスをうまく取ることが、今後の手書き文化に求められる要素となるでしょう。

5.2 教育における手書きの重要性

教育現場においても、手書きの意義は根強く残っています。漢字の学習において手を使って文字を書くことは、ただの記憶法ではなく、思考の整理や表現力を養う手段として重視されています。特に幼少期においては、手書きが脳の発達に寄与するとの研究もあり、文字を手で書く体験が重視されています。

多くの学校で漢字のテストや書き取りの授業が行われており、これにより学生は正しい筆順や書き方を学ぶことができます。これらは将来的な学習や表現においても大きな影響を与えることとなるでしょう。また、漢字を覚え、書くことで学生たちは日本文化や歴史を理解する一助ともなっています。

そのため、今後も教育現場において手書きの重要性を維持し、さらに推進していくことが求められます。手書きの技術が習得されることで、学生たちは今後の社会生活において必要な通信手段を身につけることができるのです。

5.3 伝統文化としての手書きの保存

漢字の手書きは、伝統文化としての価値があり、多くの人々によって保存され続けています。特に書道や手書きの表現方法が、学校や地域でのイベントを通じて継承されています。これにより、多様なスタイルやテクニックを学ぶことができ、将来に向けた新たな表現手段としても根付いています。

近年では、漢字の手書きを楽しむイベントやワークショップが各地で開催され、多くの参加者が楽しく手書きに親しむ機会が増えています。書道教室に通ったり、地域の文化イベントで行われるワークショップに参加することで、伝統文化を受け継いでいるとともに、新しい表現の発見も可能となります。

このように、漢字の手書きはただの技術や作業ではなく、文化全体の一部としてどのように保存・発展させていくかが重要です。手書きの価値を理解し、育てていくことが、未来の文化形成に寄与していくでしょう。

終わりに

漢字の手書きは、長い歴史と深い文化的背景を持っているだけでなく、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。手書きの過程は、思考や感情を深く結びつけ、その言葉の持つ意味をより豊かに表現する一方、デジタル化の進展により新たな可能性も広がっています。これからも、漢字の手書きが大切にされ、伝統と革新が交わる場面が増えていくことを願っています。