中医学は、中国における伝統的な医療体系であり、何千年もの歴史を有しています。この体系は、身体全体のバランスを重視し、心と体の健康を統合的に考えます。そして中薬は、慢性病の治療において、重要な役割を果たしています。本記事では、中薬の役割と慢性病に対する治療法について詳しく解説します。

1. 中医学の基本概念

1.1 中医学とは何か

中医学は、伝統的な中国医学と訳され、体全体の調和とバランスが健康に重要であるとする考え方に基づいています。中医学では、体内のエネルギー「気」、血液、陰陽のバランスが健康を維持するために必要不可欠です。このエネルギーの流れが詰まったり、滞ったりすると、さまざまな病気が引き起こされるとされています。

中医学は、最小限の外的介入で自然治癒力を引き出すことを目指します。例えば、鍼治療や灸、漢方薬といった治療法が一般的です。また、食事療法や生活習慣の改善も重視され、患者自身が自らの健康を管理できるよう支援することが重要視されています。

さらに、中医学は個別の体質や病状に基づいて施術されるため、同じ症状であっても、患者によって異なる治療法が用いられます。これが、個々の状況に応じたきめ細かい治療を可能にしています。

1.2 中医学の歴史と発展

中医学の起源はおおよそ3000年前にさかのぼります。古代中国では、医師たちが自然観察をもとに、さまざまな病気の原因や治療法を模索していました。『黄帝内経』という古典的な医書が、その後の中医学確立の礎となりました。この書物には、診断方法、治療法、そして病気の理解に関する理論が詳細に述べられています。

中医学は、時代とともに発展してきました。漢の時代には、有名な医学者である張仲景が『傷寒論』を著し、急性病と慢性病の治療について深く考察しました。さらに、明の時代には李時珍が『本草綱目』を編纂し、中薬に関する情報を整理・体系化しました。これにより中医学は、信頼性と一貫性を持った医療体系へと成長しました。

最近では、科学技術の進化により、中医学のエビデンスベースの研究が進展しています。その成果として、多くの中薬が現代医学の分野で徐々に評価されるようになりました。これにより、中医学と西洋医学の相互補完的な関係が形成されつつあります。

1.3 中医学と西洋医学の違い

中医学と西洋医学には、アプローチや思想において明確な違いがあります。西洋医学は、解剖学や生理学に基づき、病気を特定し、それに対して外的な手段—たとえば手術や薬物療法—を用いて治療することが主眼です。一方、中医学は、身体の内部のバランスや調和を重視し、病の源を根本から治療することに重点を置いています。

また、診断方法も異なります。西洋医学では、血液検査や画像診断が重視されていますが、中医学では「望診」「聞診」「問診」「切診」の4つの診断方法が用いられます。これにより、患者の体質や状態を総合的に把握し、個別に対応することが可能です。

このような違いにより、慢性病の治療においてもアプローチが異なります。中医学は、治療薬の作用だけでなく、患者の生活習慣や精神的な側面も考慮した全体的な治療を行います。この全人的アプローチが、中薬が慢性病治療において非常に効果的である理由の一つです。

2. 慢性病の定義と特徴

2.1 慢性病の種類

慢性病とは、長期にわたり持続する病気のことを指し、その症状は徐々に進行することが多いです。代表的な慢性病には、糖尿病、高血圧、心臓病、慢性呼吸器疾患、関節炎などがあります。これらの病気は、生活習慣や遺伝要因、環境因子などが複雑に絡み合って引き起こされます。

たとえば、糖尿病は食事や運動不足などのライフスタイルが大きく影響する病気で、日本では高齢化によってその患者数が増加しています。高血圧も同様に、ストレスや塩分の摂取量が関連していることが多く、生活習慣の改善が症状の緩和に寄与します。

慢性病はしばしば「見えない病」と言われ、外的に目立つ症状が少ないため、患者が自分の症状を軽視してしまうことが多いです。そのため、早期発見や適切な治療が求められます。また、慢性病は他の病気を引き起こすリスクを高めるため、その管理が非常に重要になります。

2.2 慢性病の原因

慢性病の原因は多岐にわたります。一般的には、不健康な食生活、運動不足、ストレス、喫煙、過度の飲酒などの生活習慣が関与しています。これらの要因は、相互に影響し合い、一つの病気を引き起こすだけでなく、複数の病気を併発することも珍しくありません。

例えば、肥満は糖尿病や高血圧などのリスクを高めます。脂肪組織から放出される物質が、インスリンの働きを妨げ、血糖値を上昇させるためです。これは、適切な食生活や運動を通じて改善できることが多く、自分の生活習慣を見直す大切さを示しています。

また、ストレスも慢性病の重要な原因の一つです。過度なストレスは、ホルモンバランスに悪影響を及ぼし、心臓疾患や消化器系の問題を引き起こすことがあります。このため、ストレス管理や適切なリラクセーション方法を取り入れることが、慢性病の予防や管理には欠かせません。

2.3 慢性病がもたらす影響

慢性病は、患者自身だけでなく、家族や社会にも大きな影響を及ぼします。慢性病による身体的な苦痛や、日常生活の制約は、患者のメンタルヘルスにも悪影響を及ぼす要因となります。また、長期的な治療が必要なため、医療費や時間が負担となり、経済的にも影響を与えます。

さらに、慢性病を持つ人が増えることで、医療機関やサポートシステムへの負担も増大します。これにより、健康保険制度や医療サービスの提供に影響を及ぼすことも懸念されています。慢性病患者が社会復帰し、健やかな生活を送れるようサポートする体制を整えることがますます求められています。

このように、慢性病は個人の健康だけでなく、社会全体にも影響を及ぼす重大な問題であるため、早期の対策や治療法の整備が重要です。

3. 中医学における慢性病の理解

3.1 陰陽五行説と慢性病

中医学の基本的な理論である陰陽五行説は、すべての物事が相反するが相補的な要素で成り立っていると考えます。陰陽は、物質の特性や状態を表し、五行(木、火、土、金、水)は、自然の循環やバランスを示しています。慢性病の理解においても、この理論は重要な役割を果たします。

たとえば、陰陽のバランスが崩れると、体内に不調が生じるとされ、慢性病の一因と見なされます。陽が不足すると冷えが生じ、血流が悪化することで、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。一方で、陽が過剰になると内熱や炎症の原因となり、これもまた慢性病を悪化させる要素です。

このように、中医学では慢性病の原因を陰陽の不調和として捉え、治療の際には、このバランスを調整することが目指されます。具体的には、気を補充したり、血行を改善するような中薬が処方されます。

3.2 経絡と慢性病の関連

中医学のもう一つの重要な概念が経絡です。経絡は、体中を巡るエネルギーの流れを示す道筋であり、気と血が通る道とされています。これらの経絡が滞ると、体内のエネルギーの流れが阻害され、慢性病を引き起こす原因となります。

たとえば、慢性的な肩こりや腰痛は、経絡の不調和や滞りによって引き起こされることが一般的です。このような症状に対しては、鍼治療やマッサージを通じて経絡の流れを改善し、痛みを和らげるアプローチが取られます。中薬でも、経絡に働きかけ、滞りを解消する効果が期待されるものがあります。

また、経絡は臓器とも密接に関連しているため、ある経絡に影響を与えることで、特定の臓器の機能が改善されることもあります。これにより、慢性病が引き起こす根本的な原因に対処することが可能となります。

3.3 常見の慢性病の中医学的見解

高血圧や糖尿病、慢性疲労症候群など、さまざまな慢性病が中医学では異なる観点から理解されます。例えば、高血圧は「肝の気が滞る」ことが原因と考えられ、肝機能を改善する中薬が推奨されます。一方で、糖尿病は「脾の機能異常」が一因とされ、脾を強化するためのアプローチが取られます。

また、慢性疲労症候群については、「腎の陽虚」や「気血の不足」が症状の根本的な原因と見なされることが多いです。この場合、腎の機能を高める中薬やエネルギーを補充する薬剤が用いられます。こうした中医学的見解は、慢性病の患者に対する個別の治療計画を立てる上で不可欠です。

このように、中医学は慢性病に対し、体全体のバランスを重視し、症状の背後にある原因を追求していきます。この点が、西洋医学との大きな違いであり、中医学療法の特徴でもあります。

4. 中薬の基本知識

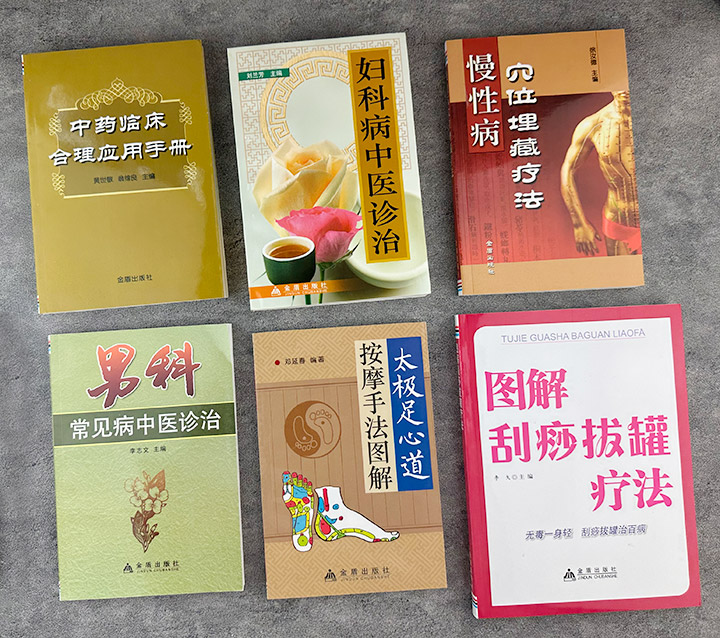

4.1 中薬とは

中薬とは、中医学において使用される薬剤の総称です。これには植物、動物、鉱物由来の成分が含まれ、多くは自然由来の素材で構成されています。中薬は、個々の体質や病状に合わせて組み合わせることができ、患者それぞれに最適な治療が可能です。

中薬は長い歴史の中で、さまざまな異なるレシピや処方が蓄積されてきました。特定の処方は、特定の疾病や症状に効果があるとされており、中医学の専門家によって研究・改良が行われています。このため、現代でも多くの中薬が臨床で使用され、実績を上げています。

さらに、中薬は他の薬剤と比べて副作用が少ないとされており、長期間の服用が可能な点も魅力的です。特に慢性病の治療においては、長期的な管理が求められるため、この特性は非常に重要と言えるでしょう。

4.2 中薬の分類と特徴

中薬は、主に「生薬」と「加工薬」に分類されます。生薬は自然界からそのまま供給されるもの、たとえば根、葉、果実などが含まれます。一方、加工薬は生薬を加工したもので、たとえば煎じたり、粉末にしたりして用います。

中薬は、さらに作用の特性や機能によって、解表薬(熱を取り除く)、清熱薬(炎症を抑える)、温陽薬(血行を促進する)、補剤(不足した気血を補う)などのカテゴリに分類されます。これにより、症状や体質に応じた適切な中薬が選ばれるのです。

このような詳細な分類は、治療においてさまざまなニーズに応えるためのものです。たとえば、風邪の初期段階には解表薬が用いられ、長引く咳や痰の多い状態には清熱薬が選ばれます。この柔軟性が、中薬の大きな魅力の一つです。

4.3 中薬の作用機序

中薬の作用機序は西洋医学における薬剤の作用と異なります。中薬は、単独で作用するというよりも、複数の成分が協力して体全体に影響を及ぼすことが一般的です。このため、中薬の効果は緩やかで、身体の自然な治癒力を引き出すと考えられています。

具体的には、中薬は、体の経絡を通じて「気」を流れやすくし、体内のバランスを整えることによって効果を発揮します。たとえば、ある中薬は気を補充し、血流を改善する一方で、他の中薬は炎症を抑える作用を持つことがあります。このように、効果が複合的であるため、症状に合わせた組み合わせが非常に重要です。

また、中薬の成分は、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質など、さまざまな栄養素を含み、身体の健康を支える役割も果たしています。そのため、慢性病の治療においては、中薬だけでなく、栄養バランスの取れた食事を合わせることも大切です。

5. 中薬を用いた慢性病の治療法

5.1 中薬の処方と使用法

中薬の処方は、各患者の体質や病状に応じて、専門の中医学医師が行います。最初に、患者の症状や状態を詳しくヒアリングし、必要な検査を行った後、適切な中薬を選定します。これにより、個々のケースに最も効果的な組み合わせが実現されます。

中薬は、通常煎じて飲用することが多いですが、顆粒や錠剤の形で提供されることもあります。煎じる場合は、一般的に専用の器具を使用して、一定の時間煮詰める方法がとられます。この過程で、成分が抽出され、より効果的な飲用が可能になります。

使用法についても、適切なタイミングや回数が重要です。多くの場合、食前または食後に服用することが推奨されますが、具体的な指示は中医学医師から受けることが大切です。正しい使用法を守ることで、中薬の効果を最大限に引き出すことができます。

5.2 各種慢性病に対する中薬の具体例

慢性病に対する中薬の具体例をいくつか挙げてみましょう。例えば、糖尿病に対しては、「人参」や「黄精」といった中薬が活用されます。これらは、インスリンの分泌を促進し、血糖値を安定させる効果があります。

また、高血圧に対しては、「菊花」や「夏枯草」が使用され、血圧を下げる効果があります。これらの中薬は、体内の血流を改善し、循環器系の健康をサポートします。

さらに、慢性疲労症候群に対しては、「党参」や「枸杞子」が効果的とされ、エネルギーを補充し、疲労感を軽減する目的で使われます。中薬ごとに独自の特徴があり、症状に応じて使い分けることが重要です。

5.3 中薬療法の実践と体験談

中薬療法の実践は、多くの患者にとって非常に価値のある治療法です。実際に、中薬を使用した体験談では、慢性病が改善された例がたくさん報告されています。例えば、高血圧を管理している患者が、中薬を取り入れた結果、医師からの指摘が減り、生活の質が向上したという声が多く確認されています。

また、慢性疲労によって日常生活に支障が出ていた患者も、中薬療法を通じてエネルギーが回復し、以前よりも仕事や趣味に励むことができるようになったとのことです。このように、中薬療法は慢性的な健康問題を抱える人々に新たな希望を提供しています。

さらに、多くの患者は中薬をサポートとして利用し、西洋医学と併用して治療を行っています。この複合的なアプローチが、より良い結果を生むことが期待されています。中薬を通じた慢性病治療は、単なる症状軽減にとどまらず、患者に自信と健康をもたらす重要な手段とされています。

6. 中薬の未来と展望

6.1 研究の進展

中薬の未来は、近年、研究の進展によって明るいものとなっています。伝統的な知識や治療法を基にした研究が行われ、科学的な根拠が求められるようになりました。このような背景から、多くの中薬が西洋医学の臨床医学研究の場で評価され始めています。

特に、慢性病に対する中薬の効果に関する研究が多く行われており、実際の症例を通じて効果が実証されつつあります。例えば、特定の中薬の組み合わせが、高血圧や糖尿病において有望な結果を示すことが報告されています。

さらに、分子レベルでの作用機序の解明も進んでおり、中薬がどのように身体に影響を与えるのかが科学的に明らかになりつつあります。このような研究結果は、中薬の信頼性を高め、患者への普及につながるでしょう。

6.2 中薬の国際的な受容

中薬は、世界中で注目されるようになりました。特に、アジアだけでなく、欧米の国々でも中医学や中薬に対する理解が深まりつつあります。現地の医療機関や専門家が中薬の効果を認識し、取り入れるケースも増えてきました。

欧米では、代替医療や統合医療が重要視される中で、中薬がその一翼を担っています。国際的な学会やワークショップでは、中薬に関する研究や体験が共有され、多国籍の専門家が協力して研究を進めています。こうした国際的な受容は、中薬のさらなる発展を促進するでしょう。

6.3 中薬の今後の課題と可能性

中薬の未来には、いくつかの課題も存在します。まず、品質管理と規制の整備が求められます。中薬の安全性と有効性を確保するために、産地や品質の基準を設ける必要があります。消費者が安心して使用できるよう、信頼性を高める取り組みが必要です。

また、教育や啓蒙活動も重要です。中医学や中薬がどのように慢性病に役立つのかを理解し、正しい知識を持つことが、患者自身の選択に影響します。世代を超えて中医学の知識を伝え、より多くの人々にその恩恵を届けることが求められています。

これらの課題を克服することができれば、中薬は慢性病治療においてますます重要な役割を果たすことが期待されます。治療法としての中薬が、慢性病管理の新たなスタンダードとなる日も遠くないかもしれません。

まとめ

中薬は、中医学の中で重要な役割を果たし、特に慢性病の治療に大きな貢献をしています。陰陽五行説や経絡の理解を基に、中薬は個々の体質や病状に応じた柔軟なアプローチを提供します。さらに、研究の進展や国際的な受容に伴い、中薬の未来は明るいと考えられます。

慢性病は、長期にわたる管理が必要なため、患者自身が自らの健康を守るための知識を身につけ、中薬を取り入れることが重要です。今後も中薬が持つ可能性を最大限に生かし、より多くの人々が健康で豊かな生活を送れるようになることを期待しています。