七福神にまつわる伝説と神話

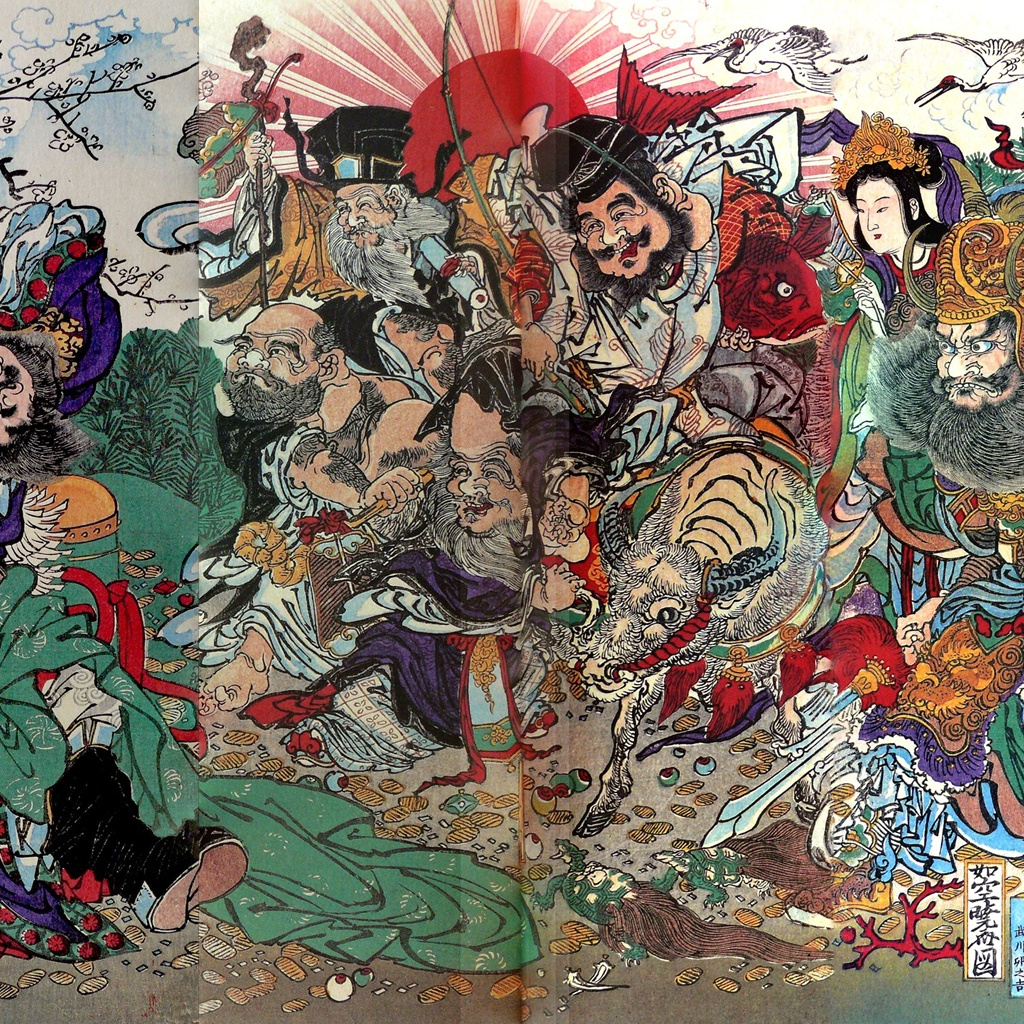

七福神は、日本の神話や伝説において非常に重要な存在です。特に、日本の文化や人々の信仰に深く根付いたキャラクターたちで構成されています。それぞれの七福神は異なるバックグラウンドや特性を持ち、幸福や繁栄、長寿などの象徴とされています。日本では、七福神は一般的に、特に正月の時期に多くの人々に敬われており、彼らの伝説や神話を通じて、文化的な価値や信仰が受け継がれています。

最初に、七福神の全体像を知ることが大切です。彼らは、一般的に大黒天、恵比寿、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人、ひょっとこの七柱の神様で構成されています。それぞれの神には、特有の信仰や伝説があり、歴史的にも面白い背景があるのです。

この後、七福神の個々の特徴や信仰の変遷、さらには地域ごとの伝説などについて具体的に見ていきましょう。また、最終的には現代における七福神の役割や文化的な影響についても考察していきます。

1. 七福神とは何か

1.1 七福神の概要

七福神とは、日本における福の神々のことで、幸福や繁栄、長寿をもたらす存在として信仰されています。彼らは主に民間信仰に基づいた神々で、伝説や神話を通じてその存在が広まりました。特に新年を迎える際には、七福神巡りなどの行事が行われ、参拝者はそれぞれの神を訪ねることで、福を願います。

日本の七福神は、主に仏教や民間信仰、さらには日本の神道の影響を受けているため、神々の特性や役割は地域や時代によってさまざまです。このため、地域ごとの解釈や信仰のスタイルには大きな違いがあります。例えば、関西では大黒天が特に重視されている一方、関東では恵比寿が人気です。

七福神の信仰は、一般的に人々が求める幸福や繁栄に直結しています。そのため、七福神は日常生活の中で、しばしば頼りにされる存在です。商売繁盛や家族の健康、長寿などを願って、それぞれの神に対処することが多いです。

1.2 七福神の起源

七福神の起源は、実は日本における民間信仰が発展していく中で形成されました。基本的には、古代のインドから伝わった仏教の信仰や、中国の道教の思想が絡み合っています。七福神の中には、中国の神々を元にしたキャラクターも多く見られ、特に恵比寿は、元々中国の商業神である「釈迦牟尼」に由来します。

また、七福神が描かれる時期として特に注目すべきなのは、江戸時代です。この時代に、七福神巡りが盛んになり、多くの人々が新年を祝うために寺社仏閣での七福神の信仰を深めました。江戸の人々は、商売繁盛や家族の健康を願うためにそれぞれの神を worship(礼拝)し、彼らについての物語や伝説を広めていきました。

さらに、七福神はその姿や形も非常に特徴的です。各神が持つアイテムや象徴的な衣装は、彼らの神格や信仰される特性を表わしています。例えば、大黒天は通常大きな袋と槌を持ち、恵比寿は鯛を持つことが多いです。これらのアイテムは、彼らの神聖さを強調し、信者に対してその存在を感じさせます。

2. 七福神の種類と特徴

2.1 大黒天

大黒天は、七福神の中でも特に人気が高い神様で、しばしば商売繁盛や豊穣の象徴として崇められています。本来はインドの神々に由来し、仏教によって日本に伝わりました。彼は通常、大きな袋と槌を持ち、豊かさを象徴しています。この袋には、財や福が満載されていると考えられており、参拝者はその袋から助けを受けると信じられています。

また、大黒天には「食べ物をもたらす神」という側面もあり、特に農業や商業が盛んな地域で感謝を込めて祭られています。例えば、年末の大黒天祭りでは、多くの屋台や行列ができ、地域の人々が集まって食べ物を供えたり、神に感謝を表したりします。そうした行事は、豊穣を願うだけでなく、地域の絆も深める役割を果たしています。

さらに、大黒天の姿勢や表情からも多くの人々に愛されている理由が伺えます。彼の笑顔や豊満な体つきは、見ている人々に安心感や幸運をもたらすと考えられています。このように大黒天は、七福神の中でも特に強い影響力を持っている神様と言えるでしょう。

2.2 恵比寿

恵比寿は、商業や漁業の神様として知られ、特に商売繁盛の神として崇められています。彼はしばしば鯛を抱えた姿で描かれ、その鯛は豊かさや繁栄の象徴とされています。恵比寿の信仰は、古くから商業が栄えた地域で広がり、多くの店や企業の守り神として親しまれています。

また、恵比寿の信仰は非常にユニークな形をしています。彼は、ひょうきんな表情で微笑みながら、しばしば片方の足を地面に置いて、もう片方の足を持ち上げた姿で描かれます。この姿勢は「人間の努力の先には必ず幸福が訪れる」ということを象徴しており、商売をする人々にとって、励ましとなる存在です。

地域によっては、恵比寿祭りと呼ばれる特別な行事が行われ、商売を行う人々が大勢集まります。多くの場合、その日には特別なご利益を得るために、商人たちが物を販売し、施しを行います。恵比寿の信仰は、物質的な豊かさだけではなく、人々の絆を深める要素ともなっています。

2.3 毘沙門天

毘沙門天は、特に武士や商人から尊敬される戦いの神であり、勝利や勇気を与えてくれる存在とされています。彼はしばしば鎧を身に着けて登場し、金色の宝物を持っていることが多いです。この宝物は、戦いの勝利や富を象徴しており、信者たちは彼に託することで、勝利と繁栄を祈ります。

毘沙門天は、仏教が日本に伝来する際に一緒に伝わった形式で、主に神仏習合の神様として位置づけられています。彼の信仰は時代と共に変遷しており、近年では精神的な力を求める場面でも敬われています。例えば、合格祈願や試験前の参拝などで、毘沙門天に祈る人々が多数います。

彼の姿と共に存在する「戦勝祈願」の儀式も、特に重要視されています。この儀式は、主に秋の収穫期に行われ、地域の人々と共に感謝を捧げる行事となっています。毘沙門天の力を信じ、勝利を目指す人々が集まることで、より一層お互いの結束が強まります。

2.4 弁財天

弁財天は、音楽や知恵、富を象徴する女神です。彼女は、通常は琵琶を持っており、芸術や学問の護り神とされています。特に音楽に関心を持つ人々にとって、弁財天は特別な存在で、多くの音楽家や芸術家から信仰されています。彼女の存在は、美と芸術を求める人々にとって、非常に大切です。

また、弁財天の神社は、主に水辺に位置していることが多く、川や水源を守護する神としての側面もあります。彼女の祭りや行事は、特に夏の祭りが多く、地域によっては水の神を敬うための行事が行われます。これにより、地域の人々は水の恵みや芸術への感謝を表わすことができます。

更には、弁財天の姿もその魅力の一つです。彼女は、洗練された衣装に包まれた美しい女性として描かれ、視覚的にも人々を惹きつけています。弁財天は愛や美の象徴でもあり、彼女を信じる人々は、恋愛や結婚に関しても強い思いを持っています。

2.5 福禄寿

福禄寿は、長寿と幸福をもたらすとして、日本人に非常に人気のある神様です。彼は一般的に、白髭を生やした老年の男性の姿で描かれ、手には金の杖を持っています。この杖は、長寿や富を象徴しており、信者たちは彼に祈ることで、健康と繁栄を願います。

福禄寿は、彼に関する伝説や神話も多く、多くの地域において特別に祭られています。彼は「長生きしている幸福な老人」というイメージが定着しており、その影響は祝儀などの日常生活にも見られます。誕生日や長寿の節目には、福禄寿を称えることで、長生きを祝う風習があります。

また、彼の存在は、しばしば家族や親族の絆を深める役割も果たしています。家族全員が福禄寿を信じ、彼に感謝を捧げることで、共に長寿や幸福を享受できるよう願っています。福禄寿の信仰は、日本の文化において、非常に大切な要素となっています。

2.6 寿老人

寿老人は、最長寿の神であり、一般的には白髭を持つ老神として描かれています。彼は特に健康や長生きを象徴し、年齢を重ねることの価値を人々に教えています。寿老人は、七福神の中でも比較的あまり知られていない存在かもしれませんが、彼の存在は非常に大切です。

彼の信仰は主に、家族や地域社会で長く生きることを願うために行われます。特に、お正月の時期には、寿老人に祈ることで新しい年の健康や幸福を願う家庭が多いです。また、年齢を重ねた人々を尊敬する日本の文化において、寿老人の信仰は特に意味を持っています。

寿老人の姿そのものは、優雅さや威厳を兼ね備えており、見ている人々に安心感をもたらします。安心しながら人生を全うすることができるというメッセージが、彼の存在に込められています。彼の信仰もまた、日本の文化に彩りを加える重要な要素となっています。

2.7 ひょっとこ

ひょっとこは、少し異色の存在ですが、七福神としての地位をしっかりと築いています。彼はユーモアと愛嬌を持つキャラクターで、一般的には少し笨拙な笑顔を浮かべた形で描かれています。彼の楽しい姿勢は、日常の中で笑いや幸せを呼び込むことを意図しています。

ひょっとこは、一般的に火を使う神であり、冬の期間に火を持って人々の温もりを保つ役割を果たします。彼の存在は、生活の中での楽しさや幸せをもたらすことに大きく貢献しています。このように、ひょっとこは、単なる笑いの神としてだけでなく、人々に大切な価値観や教訓を伝える役割も果たしているのです。

また、ひょっとこと関連する祭りも数多く存在します。彼に対するお祝いでは、多くの人が集まって踊ったり、パフォーマンスを披露したりします。このような行事は、人々をつなげ、地域のコミュニケーションを促進する役割も果たしています。

3. 七福神の信仰の変遷

3.1 日本における七福神の受容

七福神の信仰は、日本の歴史を通じて様々な形で受け入れられ、発展してきました。その起源は古代の民間信仰に基づいていますが、特に江戸時代においてその人気は高まりました。この時代には、商業が栄えたことにより、人々はますます幸福や繁栄を求めるようになり、それに応える形で七福神を崇めるようになりました。

江戸時代には、七福神巡りが一般的になり、都市や地方で七福神に対する信仰が広まりました。多くの人々が、新年を迎える際には、各神社を訪れ、七福神に参拝することが一般的な行動となりました。このようにして、七福神は日本文化の一部として定着しました。

現代においても、七福神の信仰は根強く残っています。特に新年においては、「七福神巡り」などの行事が各地で行われ、参加する人たちは新しい年の幸運を祈願します。このように、時代を超えた多くの人々によって受け継がれていることがわかります。

3.2 七福神の祭りと行事

七福神に関連する祭りや行事も、地域社会において広く行われています。特に、新年を祝う行事としては、毎年多くの場所で七福神巡りが行われ、参拝者たちは各神社を訪れて福を祈願します。この際、各神社には特別な御利益が盛り込まれたお守りやお札がいただけることから、参加者はそのご利益を期待して多く集まります。

それぞれの神には特有の祭りも存在し、大黒天祭りや恵比寿祭り、毘沙門天祭りなど、様々な形式で人々に祝われます。これらの祭りは、地域の人々が一堂に会して喜びを分かち合う貴重な場であり、地域社会の絆を深める機会となります。特に、企業や店舗が恵比寿や大黒天に感謝する祭りでは、その影響力や繁栄をより強く意識されることが多いです。

最近では、これらの祭りや行事が観光資源としても注目され、国内外の観光客が訪れる場面も増えています。各地の特色を生かした祭りが行われ、多くの人々が楽しむことができる一方で、地元の活性化にもつながっています。七福神を通じて地域の文化や伝統が継承されていく様子は、実に興味深いものがあります。

4. 七福神にまつわる伝説

4.1 有名な伝説とその内容

七福神を巡る伝説は数多く存在し、地域ごとに異なる物語が伝えられています。例えば、大黒天に関する伝説の一つでは、彼が貧しい農民に食べ物を恵んだ結果、その農民が繁栄していくという物語があります。この伝説は、大黒天の豊かさや助けをもたらす力を象徴しており、人々に感謝の気持ちを伝える教訓でもあります。

また、恵比寿にも多くの伝説があります。彼は、海に姿を現して漁師たちを助け、豊漁をもたらす神とされています。このようなエピソードは、恵比寿が商業の神として崇められる背景を深く知らしめており、人々が彼を信じる理由を提供します。

毘沙門天の伝説にも興味深いものがあります。彼は、戦士たちを守り勇気と知恵を授ける神とされ、武士層から特に厚い信仰を受けていました。多くの武士が彼に祈ることで、勝利を納めることができたとされ、英雄視されています。このように、七福神それぞれに特色ある伝説が存在し、人々に大切なメッセージを伝えています。

4.2 地方ごとの伝説の違い

七福神にまつわる伝説は、地域によって大きく異ることが多く、地方独自のストーリーが存在するのが魅力の一つです。例えば、関西地方では、大黒天と恵比寿の縁起物が特に重視され、さまざまな祭りで彼らへの感謝の意を示します。一方、関東地方では、特に恵比寿の信仰が強く、恵比寿神社などが有名なスポットとなっています。

地域ごとの伝説は、同じ神でも異なる物語が存在し、それがその地域の人々の生活や考え方に深い影響を与えています。例えば、藤沢市の「九頭龍伝説」では、大黒天が特に信仰され、その伝説は地元の住民により語り継がれています。このような地域独自の物語は、地元の文化を支える重要な要素です。

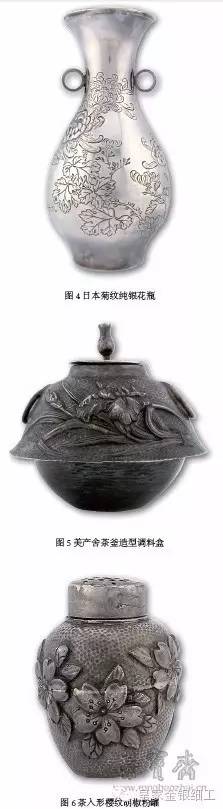

また、七福神の絵や彫刻においても、地域性が色濃く表れている場合もあります。地域の特色を反映したデザインや色使いは、七福神の人気をさらに高め、その地域の誇りとなっています。このように、七福神にまつわる伝説は、地域ごとにそれぞれ異なるだけでなく、地域の歴史や文化をも映し出しているのです。

5. 七福神と中国文化の関係

5.1 七福神の中国における起源

七福神の起源は、古代に中国から伝わった神々に由来しています。特に、恵比寿や大黒天は中国の神話や仏教に由来することが多く、彼らの特性や物語は中国の文化との深い結びつきを持っています。例えば、恵比寿は元々、中国の神である釈迦牟尼から影響を受けており、商業や繁栄の象徴として日本でも受け継がれました。

さらに、七福神たちの持つ象徴的なアイテムや衣装、さらには彼らの信仰が発展した背景には、中国文化が大きく影響を与えています。例えば、大黒天が持っている袋や槌は、実際には中国文化における富のシンボルでもあります。そのため、日本における七福神の信仰は、中国文化に根ざしていることを理解することが重要です。

七福神の影響が日本にもたらされたのは、仏教が日本に伝来した時期でもあります。仏教と同時に伝わった神々や文化が、その後の日本の信仰や文化に根付いていったのです。このような背景から、七福神の信仰が中国文化と密接に関連していることは見逃せません。

5.2 文化的影響と相互作用

七福神と中国文化との相互作用は、時代を超えた影響を受けています。日本の七福神は、中国の神話や伝説を吸収し、独自の文化として形成されています。この過程で、七福神の神々の性格や属性が変化し、それぞれの地域や信仰に合わせて受け入れられていきました。

また、近年では中国の風水や民間信仰が日本文化にも影響を与えている場面が増えています。特に商業においては、中国の商業神にあたるキャラクターの人気が高まり、七福神との関連が強まることもあります。このように、両国の文化は互いに影響を与え合いながら進化している姿が見受けられます。

加えて、アートや文学においても、七福神と中国文化が融合する現象が見られます。特にイラストや漫画においては、七福神のキャラクターが中国の神々と共演することで、新たな文化的表現が生まれています。このように、七福神は日本だけでなく、中国の文化や時代の移り変わりを反映した重要な要素となっています。

6. 現代における七福神の意味

6.1 日常生活における七福神の役割

現代の日本においても、七福神は多くの人々の心に残る存在です。日常生活では、七福神にまつわる小物や装飾が多く見られ、商業施設や家庭でも七福神のキャラクターが利用されています。例えば、恵比寿は商売繁盛を願う象徴として多くの商店に飾られており、店主が彼に感謝の意を示すことが一般的です。

最近では、七福神のグッズやキャラクター商品も多く出回っており、それによって人々の生活に笑いや希望がもたらされています。特にお正月の期間に、七福神をモチーフにしたお守りやお札が人々に人気であり、各神社で売られています。これらのアイテムは、信仰を超えて人々の生活の一部として受け入れられています。

また、ボランティア活動や地域振興にも七福神の存在が活かされることが増えてきました。例えば、地域イベントでの七福神パレードやワークショップが行われ、多くの人々が参加して交流を深めています。このような活動を通じて、七福神が人々をつなげる役割を果たしているのです。

6.2 七福神のアートや商業利用

アートや商業においても、七福神の存在は重要な要素です。多くのアーティストが七福神をテーマにした絵画や彫刻を制作し、その美しいデザインは人々の目を引きつけています。特に、七福神のキャラクターはイラストレーションやグッズのデザインに頻繁に使用され、そのユニークな姿勢と象徴が多くの人々に愛されています。

また、七福神は商業利用においても非常に人気があります。特にeコマースや実店舗において、七福神をテーマにした商品が販売され、多くの人々がそれを手に取っています。このような商品は、贈り物や記念品として喜ばれ、お祝いの場面でも重宝されています。

最近では、SNSを通じて七福神のイラストやアートがシェアされることも増えており、それがさらなる人気を呼び起こす要因となっています。七福神のビジュアルは、カラフルで可愛らしいため、多くの人に親しまれ、その影響はますます広がっています。

終わりに

七福神は、日本の文化において非常に重要な役割を果たしており、その伝説や神話は今日に至るまで多くの人々に受け継がれています。それぞれの神が持つ特徴や物語は、様々な場面で人々に影響を与え、彼らの信仰や価値観に深く結びついています。

また、中国文化との関わりも忘れてはならず、その影響を受けることで七福神は独自の進化を遂げてきました。現代においても、七福神は日常生活や商業において広く利用されており、多くの人々に幸福や繁栄の象徴として愛されています。

今後も七福神の存在は、日本社会において重要な役割を果たし続けることでしょう。新しい形での信仰やアートとして、七福神は人々の心の中で生き続け、さらなる発展を遂げることが期待されます。これからも彼らの伝説や神話を大切にし、未来へと受け継いでいくことが重要です。