狛犬は、日本の神社や寺院の入り口に立ち、その神聖さを守る役割を持つ伝統的な彫刻です。愛らしい顔と力強い体を持つこの狛犬は、西洋の獅子像と同じく、人々に幸運や安全をもたらす存在として知られています。その歴史を遡ると、狛犬はただの彫刻ではなく、神話や伝説、文化の象徴として深い意味を持っていることがわかります。では、具体的に狛犬とは何か、そしてその起源や歴史について見ていきましょう。

1. 狛犬とは何か

1.1 定義と特徴

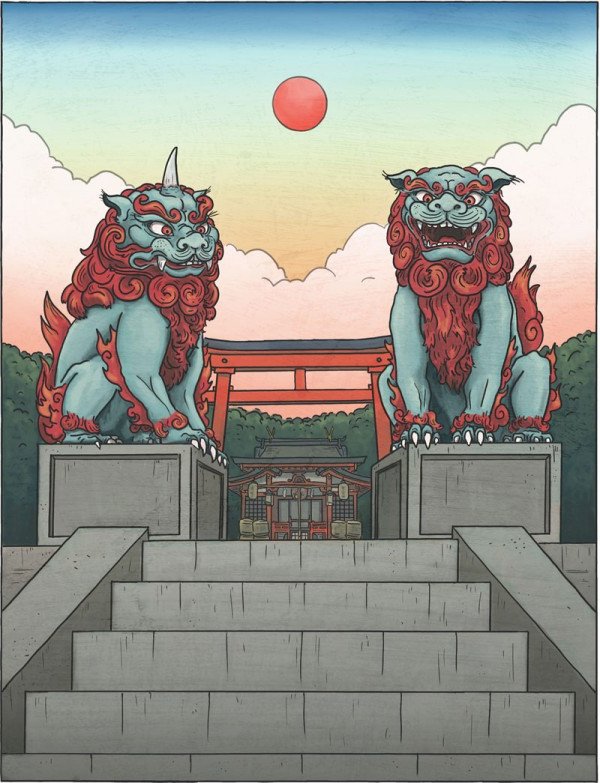

狛犬とは、神社や寺院の入り口に配置されることが多い、獅子の形をした石像です。大きな頭、鋭い目、力強い体が特徴で、一般的には一対で存在し、片方は口を開き、もう片方は口を閉じていることが多いです。このデザインには、悪霊を追い払うという意味があり、開いた口が「阿(あ)」、閉じた口が「吽(うん)」を表します。この二つの音を組み合わせることで、宇宙の始まりや終わりを象徴する意味も込められています。

狛犬は、様々なスタイルで作られており、地域や時代によってその表情や姿勢が異なります。例えば、東日本の狛犬は、比較的力強く精悍な表情を見せることが多いのに対し、西日本の狛犬は、どこか愛嬌のある表情をしていることが多いです。このように、狛犬はその地域の文化や美術的な傾向を反映した存在でもあります。

狛犬の材料としては、一般的に石や青銅が使われますが、最近ではセラミックや木材で作られることもあります。石の狛犬は、特に神社や寺院の神聖な空間にふさわしいとされています。これらの材料は、耐久性が高く、長い年月を経てもその姿を保つことができるため、狛犬の永続的な守護の象徴とも言えるでしょう。

1.2 狛犬の役割と意味

狛犬の主な役割は、神社や寺院を守ることです。古くから日本人は、悪霊や邪悪な存在から神聖な場所を守るために狛犬を置くようになりました。それは、狛犬が持つ「守護神」としての役割に根ざしています。また、狛犬は幸運を呼び寄せる存在ともされており、人々は狛犬のそばを通ることで、無病息災や商売繁盛を祈願します。

さらに、狛犬は地域の象徴でもあります。一部の地域では、その地域特有のデザインや伝説が狛犬に込められており、地域活性化の一環として狛犬を観光資源として活用することもあります。狛犬があることで地域の文化的アイデンティティを育む役割を果たしているとも言えます。

また、狛犬は日本の伝統文化や精神文化の一部として位置づけられています。神社や寺院を訪れる際に、狛犬に手を合わせることで、先人の精神や信仰に触れることができます。このように、狛犬はただの彫刻以上の存在で、日本人の心に深く根ざした文化的な象徴なのでしょう。

2. 狛犬の起源

2.1 古代中国の影響

狛犬の起源は、古代中国に遡ることができます。中国の文化において、獅子は神聖な動物とみなされ、その像は霊的な力を持つと信じられていました。特に、唐の時代には獅子像が宮殿や寺院の入り口に置かれ、威厳を誇示する役割を果たしていました。その流れが日本に伝わり、狛犬として形を変えて現れることになります。

日本においては、特に平安時代から鎌倉時代にかけて、中国の影響を受けた獅子像が作られ、次第に日本独自のデザインが生まれていきました。中国の獅子像は非常にリアルな造形が特長で、その繊細な表現が影響を与えました。この時期の狛犬は、まだ神聖な威厳を保ちながらも、日本独自のスタイルを持つようになっていきました。

また、古代中国における獅子の信仰は、狛犬を超えて「獅子舞」など他の文化的表現にも影響を与えました。祭りや行事において獅子舞が行われることで、人々に幸福や繁栄をもたらすと信じられています。このように、狛犬の起源は日本文化全体に大きな影響を与えています。

2.2 伝説と神話の中の狛犬

狛犬には多くの伝説や神話が絡んでいます。特に日本の神話では、狛犬は神々の使いとして語られることが多く、神社における霊的な存在としての意味合いが強いです。有名な伝説の一つに、神々が大地を守るために狛犬を創造したという話があります。これにより、狛犬はただの石像ではなく、神聖な力を持つ存在として認識されるようになりました。

また、一部の地域では、狛犬は霊的な存在や神々の使者であるため、特定の儀式や祭りの際に特別な役割を果たすことがあります。例えば、特定の季節に行われる祭りの際には、狛犬を特設の神聖な場所に移動させ、神々に捧げる儀式が行われることがあります。こうした儀式を通じて、狛犬は地域社会の信仰の中心となり、多くの人々に希望や励ましを与える存在となっています。

さらに、狛犬に関する民間伝説や言い伝えも豊富です。たとえば、ある狛犬が愛情を示したり、守護を約束する伝説が語られることによって、その地域に特有の文化が形成されることがあります。このように、狛犬は神話や伝説を通して、人々の心に深く根ざした存在となっているのです。

3. 日本への伝来

3.1 初期の導入と普及

狛犬が日本に伝来したのは、はっきりとした年代は不明ですが、奈良時代を起源とする説が一般的です。当初は中国の影響を受けた獅子像が多く見られましたが、その後、独自のスタイルへと発展していきました。具体的には、奈良時代の仏教文化の影響を受け、仏教と共に狛犬も日本に紹介されたと考えられています。

狛犬の普及は、平安時代に入ると更に進みました。当時は、多くの神社が建立され、それに伴い狛犬が相次いで作られるようになりました。この時期、狛犬のスタイルが定まり始め、口を開いたものと閉じたものが一対でデザインされることが一般的になりました。このように、狛犬は日本の信仰と密接に結びつく存在となり、神社のアイコンとして確立されていったのです。

また、狛犬は武士や貴族の文化にも影響を与え、彼らの家のシンボルとして用いられることもありました。このため、狛犬は単なる守護獣であるだけでなく、家や地域のアイデンティティを象徴する重要な要素となりました。

3.2 日本における独自の発展

日本において狛犬は、単に中国からの模倣に留まらず、独自の進化を遂げました。特に、平安時代後期には地方によって独特なスタイルが生まれ、自地域の特色を反映させた狛犬が多くの神社に見られるようになりました。例えば、特定の地域では、装飾性が強い狛犬が多く見られ、逆に自然な姿勢や表情を持つものも存在します。

また、江戸時代になると、商業の発展により需要が増え、狛犬の数も大幅に増えました。この時代には、多くの神社が入れ替わり、さらに狛犬のバラエティが広がることになりました。一部の神社では、地元の名工によって特注の狛犬が作られることもあり、地域性が色濃く反映されるようになりました。

特に、各地の狛犬に込められた意味や意義は多様性に富んでおり、狛犬の姿勢や表情によって、各地の人々の価値観や願いが凝縮されています。このように、狛犬は日本の文化と信仰に根ざした象徴として昇華され、歴史を通じて変化を遂げてきたのです。

4. 狛犬の歴史的変遷

4.1 平安時代から江戸時代まで

平安時代から江戸時代までの間に、狛犬は日本文化の中で重要な進化を遂げました。この時期、狛犬は神社や寺院の典型的な守護者としての地位を確立しました。狛犬のデザインや作り方も様々な変遷があり、一部の地域では西洋的な影響も見られるようになりました。

例えば、平安時代には華やかな装飾が施されることが増え、狛犬は単なる守護獣ではなく、芸術作品としての価値も認められるようになりました。この時期の狛犬は、目や耳、髪型から体の形まで、細部にわたり精緻に作られており、愛らしさをも兼ね備えています。

江戸時代には、商業の発展によって狛犬の需要が高まり、各地域で独自のスタイルが生まれました。特に、地域の職人によって作られる狛犬は、その地域の伝説や信仰を反映した深い意味合いを持っています。江戸時代の末期には、全国各地の神社に狛犬が配置され、日本全土にその存在が広がることになりました。

4.2 近代の狛犬とその変化

近代に入ると、狛犬も少しずつ変化していきました。明治時代以降、狛犬は新しい時代の象徴として見直され、より現代的なデザインが採用されるようになりました。また、近代的な造形技術や材料が使われるようになり、狛犬の外観や表現が多様化しました。

特に戦後、狛犬は日本の観光文化の一部としても注目されるようになりました。国内外の観光客が訪れる神社において、狛犬は神社の象徴としてその存在感を発揮しています。観光地化されることで、狛犬は新たな文化的役割を担うようになり、地域のアイデンティティを強調する存在となったのです。

また、近年では狛犬を守る活動も重要視されています。地域の伝統や文化を守るために、狛犬の修復や保全活動が行われており、その保存状態により地域社会の歴史も継承されています。このように、狛犬は時代の変化と共に生き続け、今日もなお日本の文化の一部として人々の心を温めています。

5. 現代における狛犬の意義

5.1 観光文化としての狛犬

現代において、狛犬は観光文化の重要な一環を担っています。多くの神社や寺院には狛犬があり、それを目当てに訪れる観光客も少なくありません。このように、狛犬は訪れる人々にとって、文化的・歴史的な重要性を持つ存在であることが広く認識されています。

観光地では、狛犬をモチーフにした商品やアート作品も多く見られます。地域独自のデザインやキャラクターが用いられ、観光土産として人気を集めることもあります。狛犬の形をしたお守りや、狛犬を基にしたアート作品は、訪れる人々の記憶に残り、地域への愛着を深める要素となっています。

さらに、狛犬は地域のシンボルとしての役割も担い、地域づくりや観光振興において重要な役割を果たします。地域の魅力を発信するために、狛犬を活用したイベントやプロモーションが定期的に行われ、多くの人々がその文化に触れる機会を提供しています。

5.2 狛犬の保存と未来への展望

狛犬の保存と保護は、地域文化を継承するために欠かせない取り組みです。そのため、多くの地域では狛犬の状態を維持・修復する活動が行われています。これには、定期的な清掃や修繕、地域住民や文化団体による保護活動が含まれます。これにより、狛犬は次世代にもその存在を伝えることが可能になります。

また、狛犬の保存活動には地域の住民の理解や協力が不可欠です。地域の伝統や歴史を尊重し、狛犬の文化的価値を再認識することが大切です。そのため、地域の学校やコミュニティとの協力を通じて、子供たちに狛犬の重要性を教えるプログラムが導入されています。

これらの努力を通じて、狛犬は未来に向けてもその役割を果たし続ける存在でしょう。狛犬は単なる彫刻ではなく、日本の文化や精神を象徴する重要な存在であることを今後も認識し、地域の人々と共にその価値を守っていくことが求められています。

終わりに

狛犬は、日本文化の象徴的存在であり、ただの石像ではありません。古代から現代に至るまで、神社や寺院を守る守護者として、また地域のアイデンティティを表す重要な要素として人々の心に根ざしています。狛犬の魅力や役割、文化的な意義は、これからも多くの人々に受け継がれていくことでしょう。狛犬を通じて、日本の豊かな文化や精神が再認識され、多くの人がその存在に感謝の気持ちを持つことを願っています。