孫子の兵法は、中国の古代戦略書として、戦争における知恵や戦術の礎を築いた名著です。その中で触れられる戦略的撤退は、単なる逃亡ではなく、敵を欺き、今後の勝利に向けた道を開くための重要な戦略として位置づけられています。この文章では、孫子の兵法に基づき、戦略的撤退の心理戦とその影響について詳しく探っていきます。

1. 孫子の兵法概論

1.1 孫子の兵法の歴史的背景

孫子は、紀元前5世紀ごろの中国春秋時代に生きた軍事戦略家であり、その著作『孫子の兵法』は、中国だけでなく世界中に影響を与えています。この本は、戦争の方法や戦略についての深い洞察を提供しており、古代中国の思想だけでなく、今日のビジネスやリーダーシップ論にも応用されています。戦争が頻発する時代背景のもと、孫子は「戦わずして勝つ」ことを理想として追求しました。

孫子の兵法が書かれた時代は、各国が領土を拡大しようと争っていた時期でした。これにより、戦略と戦術の重要性が一層高まり、成功を収めるためには単に力で制するだけではなく、巧妙な手段を用いる必要がありました。この背景が、孫子の戦略的撤退の概念に大きく寄与しているのです。

さらに、孫子の思想は戦略的な思考を促進しました。彼は「勝つべきときには勝ち、避けるべきときには避ける」という教えを強調しました。すなわち、敵との直接対決を避け、自らの利点を生かした戦闘を選択することが重要です。この考え方は、戦略的撤退にも通じており、単なる敗北ではなく、状況を見極めた上で次の手を考える賢明な選択肢とされています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法においては、情報の重要性、敵の状況の分析、そして柔軟な戦略の採用が強調されます。特に「知己知彼、百戦不殆」という言葉は、自らと敵の状況を把握することが、勝利を手に入れるための鍵であることを示しています。このような考え方は、戦略的撤退にも大きく影響を及ぼします。なぜなら、撤退する際の心理戦において、敵の心情や状況を見極めることが必要不可欠だからです。

また、孫子は「勝負を急がず、状況を観察せよ」という考え方を提唱しています。戦略的撤退は、急いで行うべきではなく、相手の動向を冷静に見極めた上で行動することが求められます。これにより、敵に心理的な混乱を与え、次の行動において優位に立つことができるのです。

孫子の兵法では、戦争は戦場だけでなく、心理的な戦いでもあることが理解されます。敵を欺き、敵の士気を削ぐための戦略的撤退こそが、長期的な勝利へとつながるのです。こうした基本概念が、これからの心理戦と戦略的撤退における行動指針となります。

2. 戦略的撤退の定義

2.1 戦略的撤退と戦術的撤退の違い

戦略的撤退と戦術的撤退は、同じ「撤退」という行為でありながら、その意義は大きく異なります。戦術的撤退は、通常は瞬間的な判断に基づいて行われるもので、特定の戦闘での劣勢を回避するために行います。例えば、兵士たちが一時的に撤退し、体勢を整えることは、戦術的撤退の一例です。この場合、撤退は主に疲弊や不利な状況から逃れるものであり、後々の勝利を見据えた長期的な戦略とは言えません。

一方で戦略的撤退は、敵や環境の状況を踏まえ、自らの力を再確認し、より良い状況で再挑戦するための撤退です。これは、戦局全体を見越し、長期にわたる戦略を考慮した上で行動するものと捉えられるため、より高度な判断力が求められます。このように、戦略的撤退は単なる逃げではなく、次なる戦闘に向けた「準備の段階」として位置づけられることが重要です。

戦略的撤退には、さらなる計画が含まれています。例えば、撤退中に敵に対して情報を流したり、敵軍を他の方向に誘導したりすることで、こちらの戦力が生き延びることを企図します。そのため、戦略的撤退は、単に物理的な動きだけではなく、心理的な側面も含む非常に緻密な計画となるのです。

2.2 戦略的撤退の重要性

戦略的撤退は、歴史上数多くの成功例があり、その重要性が証明されています。たとえば、中国の戦国時代では、強敵である魏に対して燕国の軍が戦略的撤退を成功させ、この戦略によって後に勢力を盛り返すことができました。この際、敵の動きを慎重に観察し、彼らの心理的な隙を突いたことが功を奏したのです。

また、戦略的撤退の重要性は、戦争の結果を大きく左右することがあります。適切な撤退の判断を誤ると、莫大な被害を被ることに繋がりかねません。逆に、適切なタイミングで撤退することで、次の戦闘に備えるための貴重な時間とリソースを確保し、自軍を再編成することができます。

戦略的撤退は自己保存だけでなく、敵に対する攻撃の機会を見出すためのステップともなるのです。このように、戦略的撤退は単なる「負け」ではなく、新たな勝利を見据えた行動となるため、戦争のみならず、日常生活やビジネスの場でも重要な考え方となり得ます。

3. 心理戦の概念

3.1 心理戦の定義と目的

心理戦とは、敵の心理に影響を与えることを目的とした戦術であり、戦争における重要な要素です。一般的には、情報操作や恐怖心を利用して、相手の士気を削ぐことを目的とします。このような心理戦は、強力な武器や兵士の数に依存しないため、貧弱な陣容であっても強敵を相手に勝利する手段となります。

孫子の兵法でも、敵の意志を挫くことが戦略の一部として重要視されています。心理戦によって、敵が戦意を失ったり、撤退を余儀なくされたりすることで、勝利を収めることが可能なのです。このため、心理戦は単なる戦術の一環ではなく、戦略そのものとして捉えられます。

また、現代の戦争やビジネスにおいても、心理戦は重要な役割を果たしています。情報戦が巧妙に展開される今、相手の心を読む力や動揺させる能力は、戦略の成功を左右する要因となるでしょう。つまり、心理戦が巧みに使われることで、戦局は一瞬で変わることがあるのです。

3.2 心理戦における感情の役割

心理戦では、感情が非常に大きな影響を与えます。敵が恐れや不安を感じることで、彼らは冷静な判断ができなくなり、時には間違った行動を取ることもあります。このように、相手の感情を操作することで、戦局を有利に進めることが心理戦の重要なポイントとなります。

例えば、歴史を振り返ると、ナポレオン戦争におけるナポレオン自身も心理戦を用いて、敵の士気を削ぎました。彼は敵軍に対して様々な情報を流し、戦局に混乱をもたらした結果、自国軍の勝利へとつながりました。このように、心理戦において感情を操ることは、タクティカルな勝負を越えた戦略的な選択をもたらします。

さらに、現代のビジネスにおいても、消費者や競合の心理を理解し、影響を与えることが求められます。マーケティング戦略の一環として、消費者の感情に訴えかけることで、商品の選択や購買行動を促すことが目的です。このように、心理戦は歴史的な戦争だけでなく、現代社会にもその影響を与えています。

4. 戦略的撤退における心理戦の技法

4.1 仕掛ける側の心理的誘導

戦略的撤退を実行する際、仕掛ける側は心理的誘導を行うことが重要です。自軍の撤退を行う際、敵に対して「こちらは弱い」と思わせることで、相手に過信させ、油断を生むことを目的とします。その結果、敵が攻撃を仕掛ける際、こちらの思惑通りに誘導して、次なる反撃のチャンスを得るのです。

具体的な方法として、意図的に部隊の配置を緩めたり、物資の放棄を演出したりすることがあります。このような作用によって、敵は自らの優位性を感じ、攻撃してくる可能性が高まります。そして、その瞬間に意表を突く反撃を行うことで、逆に敵の士気を打ち砕くことができるのです。

もう一つの技法は、敵の情報を流すことです。例えば、撤退が計画されていることを敵に放送したり、偽の情報を流することで、敵が混乱することを狙います。この時、実際には撤退が行われず、逆に攻撃を仕掛けることで、敵の形勢を逆転することが可能です。

4.2 受ける側の不安と混乱を引き起こす方法

撤退を受ける側には、敵に対して不安や混乱を引き起こさせるための技法があります。例えば、敵の状況に関する誤情報を流すことで、その瞬間に敵が動揺することを目指します。敵が不安に駆られれば、冷静な判断ができず、次の行動が鈍ります。このような心理的操作は、戦況を有利に導く重要な要素となります。

また、撤退の際に見せかけの危機感を演出することも効果的です。例えば、撤退する過程で、敵に対してこちらの部隊が焦っているように見せかけることで、敵をリラックスさせるよう仕向けます。そして、敵が安全だと感じた瞬間、逆に攻撃を仕掛けることで、意表を突く形で勝利を収めることができます。

こうした技法は、ビジネスや日常生活においても応用されています。競合が力を入れている商品に対して、あえてその不安点を突くことで消費者の購買意欲を削ぐ。これは、心理戦の一環として企業が行う戦略でもあります。このように、心理戦における不安や混乱の引き起こし方は、戦争からビジネスまで幅広く応用可能となっています。

5. 戦略的撤退の影響と実例

5.1 成功した戦略的撤退の事例

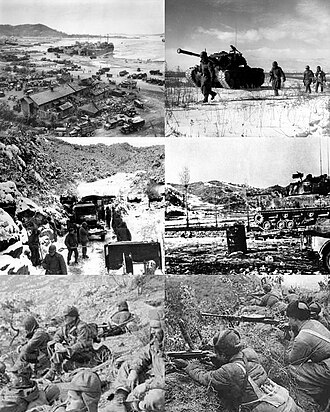

歴史には、多くの成功した戦略的撤退の例があります。例えば、フランスとインディアン戦争において、英軍が撤退を余儀なくされる場面がありました。この時、英軍は撤退の際に敵を惹きつけつつ、後方への道筋を確保しました。これにより、こちらの軍は大きな被害を受けずに撤退を成功させ、その後の戦闘において有利な立場を維持することができたのです。

また、第二次世界大戦におけるダンケルクの戦いも一つの成功した撤退の象徴です。この際、連合軍がドイツ軍に包囲される中で、見事な戦略的撤退を実行しました。この撤退は混乱した状況ではありましたが、背後の海における困難な状況を乗り越え、多くの兵士が脱出することができました。この戦略的撤退があったからこそ、連合軍は後の戦闘において再編成する機会を得ることができたのです。

5.2 失敗した戦略的撤退の教訓

反対に、失敗した戦略的撤退は、痛烈な教訓を残します。例えば、ナポレオンのロシア遠征では、戦略的撤退が誤って認識され、著しい被害を受けました。途中、多くの兵士が凍えて亡くなり、敵の追撃に晒されることとなりました。このケースは、情報の誤解や、不十分な計画が、撤退の失敗につながる一因であることを教えてくれます。

また、日本の太平洋戦争中、連合軍に対するサイパン島での撤退も失敗しました。この際、米軍の攻撃に対し迅速な撤退が求められましたが、指揮系統が混乱し、多くの兵士が戦闘に取り残されてしまいました。この失敗からは、戦略的撤退が計画的かつ緻密に行われるべきであるという重要な教訓が得られます。

失敗した戦略的撤退は、ただ戦闘における敗北というだけではなく、士気や信頼の低下をも引き起こします。それゆえ、的確な判断や、しっかりとした計画が不可欠であることを痛感させられるのです。

6. 現代における戦略的撤退の応用

6.1 ビジネス界における戦略的撤退

現代のビジネス界においても、戦略的撤退は重要な概念として存在しています。企業は、競合に対して劣勢な状況にあるときや、市場の変化に応じて商品やサービスを見直す必要があります。ここでの戦略的撤退は、新事業へのシフトや、成長の見込める市場への焦点を当てるための手段と考えられます。

例えば、ある企業が競合他社に対抗するために大規模な投資を行った結果、期待した成績が上がらなかったとします。この場合、過去の戦略を改めることが求められます。競争状況や顧客のニーズを再評価し、放棄すべきプロジェクトを見極めることも、戦略的撤退の一環なのです。

さらに、戦略的撤退の成功は、他社に対してのシグナルにもなります。企業が撤退を決定する際、その理由や目的を明確にすることで、他社に対する優位性を失わないようにすることが求められます。成功した撤退は、次の戦略に向けての道が開かれることにもつながるのです。

6.2 国際関係における戦略的撤退の影響

国際関係においても、戦略的撤退は重大な影響を及ぼします。特に、国家間の緊張が高まる中での撤退は、外交的なメッセージとして重要な意味を持ちます。国家が特定の地域から撤退することで、他の国に対して自己防衛の姿勢や、和平の意図を強調することができます。

例えば、米国がアフガニスタンからの軍撤退を決定した際、これは国際的な緊張を緩和する一因と見られました。撤退が自己防衛の一環であると同時に、アフガニスタンにおける戦略の再評価を意味するものであり、他国に対して影響を与える重要な行動だったといえるでしょう。

また、ある国家が他国との連携を考慮し、特定の政策を撤回する場合なども、戦略的撤退として捉えられます。このような行動は、国際社会におけるバランスや信頼の形成に寄与し、結果的に国際関係をより良好なものに保つ手助けとなるのです。

終わりに

戦略的撤退は戦争やビジネス、さらには国際関係においても不可欠な戦術だといえるでしょう。孫子の兵法の教えを基に、戦略的撤退の重要性や心理戦の技法を理解することで、さまざまな場面での判断力を高めることが可能になります。過去の成功や失敗からの教訓が、現在や未来の選択を大きく変える可能性を秘めていることを忘れてはなりません。このような視点を常に持ち続けることで、状況に応じた適切な行動が取れるようになるのです。