方言は、中国の文化や歴史を理解する上で欠かせない要素です。その中でも、成語や俗語は、地域ごとの独特な風土や習慣、価値観を反映した言葉です。これらの言葉は、単なる語彙以上のものであり、教育的な要素を内包していることが多いです。本稿では、方言の成語と俗語に見られる教育的要素について、様々な視点から掘り下げていきます。

1. 方言の成語と俗語の定義

1.1 成語とは

成語とは、特定の意味を持つ四字熟語で、通常は固定した形を持ち、比喩的な表現が使われることが多いです。例えば、「一石二鳥」(一つの石で二羽の鳥を捕まえる)という表現は、少ない労力で多くの成果を得ることを表しています。このように、成語は深い意味を持ち、学ぶことで文化的な背景や歴史を理解する助けになります。

成語は、教育においても重要な役割を果たします。児童や学生が成語を学ぶことによって、言語能力だけでなく、文化的な価値観や社会の常識も自然と身につけていきます。また、成語は文学や日常会話にも頻繁に用いられており、それを通じて人々の考え方や感情を伝える手段ともなっています。

1.2 俗語とは

俗語は、日常会話でよく使われる言葉で、特定の地域や社会階層に特有の表現です。例えば、「山高く、河遠し」(山は高くて川は遠い)という表現は、特定の土地や環境から生まれるものです。俗語は、成語と比べてよりカジュアルで身近な表現が多く、地域の生活に根ざした内容が反映されていることが特徴です。

俗語には、特定の知識や行動規範が盛り込まれていることがよくあります。これにより、地域社会の中で重要視される価値観や教訓を伝える役割を果たします。地方の言い回しやユーモアのセンスを理解することで、その地域の文化をより深く理解することができます。

1.3 方言との関係

方言は、中国の多様な地域で話される異なる言語バリエーションであり、それぞれの方言には独特の成語や俗語が存在します。例えば、広東語には「一見如故」(初めて会った人でも友達のように感じる)という成語がありますが、これも広東の文化や人々の性質を表しています。方言と成語、俗語は密接に関係しており、同じ言葉でも地域によって解釈や使用法が異なることが多いのです。

方言の成語や俗語は、地域文化を色濃く反映し、それを通じて人々のアイデンティティをはぐくむ要素となります。さらに、方言自体が忘れ去られつつある今の時代にあって、成語や俗語を学ぶことは、その地域の歴史や伝統を次世代に伝える重要な方法となります。

2. 中国の方言の多様性

2.1 主な方言の種類

中国には、広東語、北京語、上海語、福建語など、多くの方言が存在します。これらの方言は発音、語彙、文法などにおいて顕著な違いがあります。例えば、北京語では「你好」と言いますが、広東語では「你好」と発音されるものの、文脈によっては異なる言葉が選ばれることもあります。方言におけるこれらの違いは、地域ごとの文化や社会背景を反映しているため、学ぶ際には興味深い発見があるでしょう。

特に、広東省や福建省の方言は、他の方言とは異なり、独特な音韻体系を持っています。それぞれの方言に埋もれた成語や俗語を探求することは、言語学の観点からも興味深いです。地域ごとの特性を理解することで、中国全体の文化をより深く知ることができるでしょう。

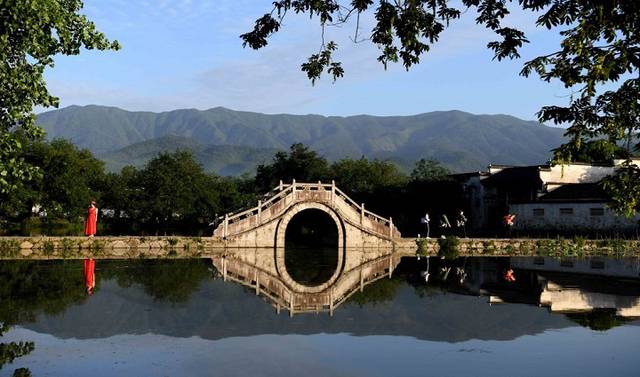

2.2 方言の地域文化との関連

方言は、その地域独自の文化や風習と密接に関連しています。たとえば、広東料理の影響を受けた広東語には、食に関する成語や俗語が多く存在します。「吃醋」(嫉妬する)などは、料理に関連した比喩ですが、食文化が絡むことで、より豊かな意味が生まれます。このように、方言は単なる言語を超え、地域特有の生活スタイルや文化的価値観を色濃く反映しています。

さらに、方言にはその地域の歴史や伝説が込められていることもあります。たとえば、湖南省の方言には、その地域特有の英雄や伝説に基づく言葉があり、それを通じて歴史的な背景を学ぶことができます。このような成語や俗語を通じて、地域固有の文化を次世代に伝える役割が果たされています。

2.3 方言の重要性

方言の多様性は、中国の文化の豊かさを象徴しています。しかし、現代社会では、標準語の普及とともに方言が衰退している現状があります。そのため、地域の方言を学ぶことは、文化的アイデンティティを守ることにもつながります。方言を使うことで、親しみやすさや、地域のつながりを感じることができるのです。

また、方言の理解は、地元住民とのコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を構築する手助けにもなります。特に観光業などでは、方言を活かした地域情報の発信が重要です。観光客に地域の魅力を伝えるために、方言の成語や俗語を用いた説明が効果的です。その結果、地元文化の活性化や、地域経済の発展に寄与することが期待されます。

3. 成語と俗語の教育的要素

3.1 文化的知識の伝承

成語や俗語は、地域文化を学ぶ上で非常に重要な役割を果たします。例えば、教育現場では、成語を通じて中国の古典文学や歴史的な出来事を学ぶ機会が提供されます。学生たちは、成語の意味や使い方を学ぶことで、自らの歴史的背景を理解し、価値観を形成していきます。また、成語は表現力を豊かにし、言語運用能力の向上にも寄与します。

さらに、俗語は、日常生活に根ざした言葉であるため、普段の会話で使われることが多いです。そのため、学生たちは地域の文化や習慣を自然に学ぶことができます。例えば、「よくできた子供は九つの言葉を知っている」という俗語は、子供の教育の重要性を強調しています。このような俗語は、日常的に親から子へと受け継がれ、文化的知識の伝承に寄与しています。

3.2 道徳教育の手段

成語や俗語は、道徳教育の手段としても機能します。多くの成語には、人生の教訓や道徳的な価値観が盛り込まれています。例えば、「百聞は一見にしかず」(多くのことを聞くよりも、一度見るほうが良い)という成語は、実際に経験することの重要性を伝えています。このような成語を学ぶことによって、子供たちは道徳的な価値観を空気のように吸収することができます。

また、俗語も同様に、社会的なルールや道徳観念を伝える役割を果たします。たとえば、「三人行、必有我師」(三人以上で行動すれば、必ず自分より優れた者がいる)という俗語は、学びの大切さを教えています。このような言葉は、ただの知識ではなく、行動の指針となることが多いため、教育においては非常に有益です。

3.3 言語教育における役割

成語や俗語の教育は、言語学習においても重要です。特に、中国語を学ぶ外国人にとって、成語や俗語を理解することは言語の奥深さを感じる手助けとなります。言語を学ぶ際に、ただの文法や単語覚えだけではなく、文化的な背景も同時に学ぶことで、より深い理解が得られます。

たとえば、成語の意味を知ることで、その成語が使われる文脈やシチュエーションを理解できます。また、中文の成語はしばしば文学やメディアでも頻繁に使われるため、言語の実際的な運用においても役立ちます。俗語に関しても同様で、地域特有の言い回しを理解することで、会話の流暢さや自然さが増します。

4. 現代における方言の成語と俗語の適用

4.1 教育現場での利用例

近年では、教育現場において方言の成語や俗語を取り入れる動きが見られます。例えば、地域の学校では、生徒たちに地元の方言を用いたプロジェクトを実施し、自らの文化を学ぶことが促されています。このような取り組みは、生徒にとって出身地への誇りを持たせるだけでなく、文化的な理解を深める機会にもなります。

また、方言を使った教材が作られることで、学生たちはより親しみを感じながら学ぶことができます。例えば、地元の成語を用いたクイズやゲームは、楽しみながら学ぶ手段として効果的です。これにより、地域の文化を学ぶことが促進され、次世代に伝承されることが期待されます。

4.2 メディアと文学における方言の表現

現代のメディアや文学においても、方言が積極的に取り入れられています。特に映画やドラマでは、方言によってリアリティが増し、登場人物の個性を際立たせることができます。例えば、最近のドラマでは、特定の地域の方言を話すキャラクターを通じて、その地域の文化や習慣を自然に紹介することが行われています。

さらに、小説やエッセイなどでも方言が使われることが増加しています。著者が方言を巧みに使いこなすことで、読者は地域の特性を感じることができ、ストーリーに引き込まれます。このような方言の使い方は、地域文化の発信にもつながり、全国的に多様性を尊重する意識が高まります。

4.3 伝統と現代の融合

方言の成語や俗語は、現代社会でも新たに活用されています。特に、SNSやオンラインプラットフォームでは、若者たちが方言を使ってコミュニケーションを図るケースが増えています。また、これに合わせて、伝統的な成語や俗語が現代の文脈で再解釈され、新しい意味を持つこともあります。

例えば、方言を使った流行語が生まれることがあります。「牛逼」(素晴らしい)のような言葉は、SNSで広まり、非常に人気を博しています。このような現象は、方言の進化を示すものであり、伝統と現代の融合を感じさせます。この過程で、成語や俗語が新たな文脈で使われることで、方言の価値が再認識され、次世代に受け継がれる道が開かれるのです。

5. 方言の成語と俗語の保存と継承

5.1 保存の必要性

方言は、地域の文化やアイデンティティを形成する重要な要素です。しかし、都市化やグローバル化が進行する中で、多くの方言が危機的な状況に直面しています。成語や俗語も同様に、忘れ去られてしまうリスクがあります。このため、方言を保存する努力が求められています。

方言の成語や俗語の保存は、地域の若者たちにとって重要な役割を果たしています。彼らが地元の言葉を学び、使うことによって、文化的遺産が失われることを防ぐことができます。また、地域の人々が一致団結し、方言を大切にすることで、地域性が強化され、コミュニティ全体の絆が深まります。

5.2 若者への継承方法

若者に方言を継承する方法はいくつか考えられます。まず、学校教育に方言を取り入れることが重要でしょう。地域の成語や俗語を教えたり、実際の会話の中で使うことができる環境を整えることが求められます。また、家族や地域の大人が率先して方言を使うことで、子供たちの学びを支えることも大切です。

さらに、地域のイベントや祭りで方言を活用することも効果的です。方言を使った伝統芸能や演劇を通じて、若者は自身の文化を楽しみながら学ぶことができます。このような体験を通じて、方言が自然に浸透し、次世代に伝承されるのです。

5.3 文化遺産としての役割

方言の成語や俗語は、単なる言葉ではなく、地域の歴史や文化を表す貴重な文化遺産です。これらを保存し、継承することは、地域のアイデンティティを守ることにもつながります。特に、観光資源としての価値も高まっており、文化遺産を生かした観光プランが提案されています。

加えて、政府や民間団体による方言の保存活動も重要です。方言に関する調査や研究を進めることで、その価値が見直され、多くの人々に理解されることが期待されます。このようにして、方言の成語や俗語は、将来的に地域の文化を支える重要な要素として生き続けることができるのです。

6. まとめ

6.1 研究の意義

方言の成語や俗語に見られる教育的要素を探求することは、中国文化の多様性を理解し、地域のアイデンティティを再認識するために非常に重要です。教育現場での活用や文化的知識の伝承は、方言が持つ豊かな視点を活かす道であり、これを通じて地域社会の活性化が期待されます。

6.2 今後の展望

今後、方言の成語や俗語は、教育やメディアを通じてさらに重要視されていくことが予想されます。地域の若者たちが方言を学び、使うことで、文化的遺産が受け継がれる未来が期待されます。教育機関や地域社会の取り組みにより、方言が次世代にしっかりと伝承されていくことが願われます。

「終わりに」、方言の成語や俗語は、単なる言葉ではなく、地域文化の生きた証として人々の生活に息づいています。これからも、その価値が理解され、次の世代へと継承されていくことを願っています。