王羲之の精神世界と哲学的思考

王羲之(おうぎし)は、中国の書道の大家として知られ、彼の作品は千年以上にわたって人々に影響を与えてきました。しかし、彼の魅力はただその書道技術にとどまらず、彼の精神世界や哲学的思考にも深く根ざしています。彼はただの書家に留まらず、道家や儒教といった思想から影響を受けつつ、自身の内面的な探求を行い、自然との調和を重視しました。これから、王羲之の生涯や背景を解説し、その書道や哲学的思考、さらには精神世界について掘り下げていきます。

1. 王羲之の生涯と背景

1.1 早年の生活と教育

王羲之は303年、現在の中国の浙江省に生まれました。彼の家族は代々官僚を出しており、王羲之も幼少期から教育を受ける環境にありました。早い段階から詩や書に親しみ、特に書道においては師匠に直接指導を受けることで、その技術を磨いていきました。彼の書道に対する探求は幼少期から始まり、家庭での教育や私塾での学びが重要な役割を果たしました。特に、王羲之の師であった王僧欧(おうそうおう)からは、書道の基本技術やともに精神的な指導を受け、彼の書道形成に大きな影響を与えました。

当時は文人が社会的地位を持ち、書道はその教養を示す重要な要素でした。そのため、王羲之は書道だけでなく、儒教や道家の哲学についても広範に学ぶことが求められました。彼は特に「漢詩」に親しみ、詩の意味を表現するために書道を通じて言葉の美しさを追求したのです。また、彼の故郷である温州市の自然環境は、王羲之の感受性を高め、自身の作品に影響を与える要因ともなりました。

1.2 政治的・社会的背景

王羲之が生きた時代は、中国の歴史の中でも特に動乱の多い時期でした。西晋(せいしん)時代に生まれ育った彼は、統治体制が壊れ、分裂という不安定な政治状況を目の当たりにしていました。こうした混乱は、王羲之が精神的・哲学的な思考に没入する一因となりました。彼は政治に関わる官職に任命されましたが、晩年には官職を辞し、故郷に戻って静かな生活を送りました。

社会的には、文人の評価が高まっていた時期でもあり、彼の書道が持つ美的価値は重要視されました。多くの文人や貴族たちが彼の作品に触れ、彼の感性や哲学的思考に共鳴しました。そのため、王羲之は単に個人の成長だけでなく、書道を通して社会に影響を与えることができました。このような背景の中で、彼の精神や哲学も形成されていったのです。

2. 王羲之の書道とその影響

2.1 書道の技術と美学

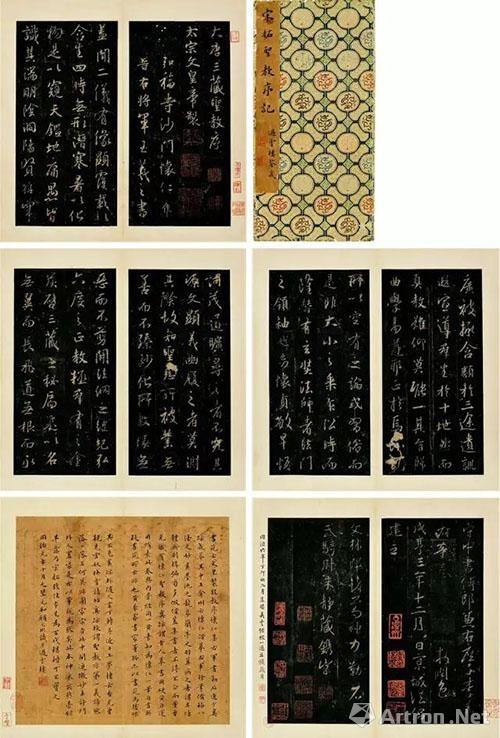

王羲之の書道は、「蘭亭序」などの名作に象徴されるように、流れるような筆致が特徴です。彼は筆を運ぶ際、力の入れ方や筆圧を巧みに使い分け、言葉に命を吹き込むかのように書いていました。特に「行書」というスタイルを確立したことで、書道に動的な美しさを持たせ、見る者に強い感動を与えることに成功しました。

彼の作品には、書道の技術だけでなく、美学が色濃く反映されています。書道は単なる文字の表現ではなく、心や精神の反映でもあります。このような考え方は、王羲之の書道に対するアプローチに大きな影響を与えました。彼は、書道を書くことを単なる技術と捉えるのではなく、自己の内面を見つめ直し、自己表現の機会として捉えたのです。

また、王羲之の書道の影響は彼自身の死後も続き、後世の書家たちに多大な刺激を与えました。彼のスタイルや技術は「王羲之流」として受け継がれ、以後の書道界において模範とされました。彼の作品は、今でも多くの展覧会や書道の教室で紹介され、その美しさに触れる人々を魅了し続けています。

2.2 書道が持つ精神的意味

王羲之にとって、書道はただの技能ではなく、自己探求や精神的成長の手段でした。書道によって彼は自らの感情や思考を表現し、その過程で心の安定や内面的な調和を追求していました。彼の作品に触れると、その筆致の奥に潜む深い感情や意味を感じることができます。

道家思想の影響を受けた王羲之は、書道を通じて自然と調和することを重要視しました。筆を動かすことで、自然の流れや空気を感じ取り、心を静める。このような書道の実践は、彼にとって精神的な修行の一環であり、彼自身の精神的世界を豊かにしたと言えるでしょう。

王羲之の書道は、単に芸術としての価値を持つだけでなく、彼自身の哲学的思考や精神的な探求が色濃く反映されています。彼の作品を読むことは、ただ美しい文字を鑑賞することではなく、彼の内面に触れる貴重な体験とも言えるでしょう。

3. 王羲之の哲学的思考

3.1 道家思想の影響

王羲之の哲学的思考には、道家思想の影響が色濃く表れています。道家は「無為自然」を説き、自然の法則に従った生き方を重視します。王羲之はこの思想を取り入れ、自己を無理に抑え込まず、自然な流れに身を任せることで、内面的な平穏を得ることができると考えました。彼は書道を通じてこの考え方を実践し、心の落ち着きや調和を大切にしました。

特に、王羲之の自然に対する敬意や愛情は、彼の書道作品にも表れています。彼は自然を感じることで、自身の内面が豊かになり、その感情を文字に込めることができると信じていました。彼の書道は、力強さとともに優雅さを感じさせ、まるで自然の息吹をそのまま紙に映し出しているかのようです。

王羲之の道家的アプローチは、彼の書道だけでなく、彼の生き方にも反映されています。彼は無理に世俗にこだわらず、内面の調和を追求し、自らの芸術に徹底的に没頭する姿勢を貫きました。このような精神は、現代の人々にも強い影響を与え続けています。

3.2 儒教との関わり

一方で、王羲之は儒教の教えをも軽視していませんでした。儒教は人間関係や社会における倫理を重視し、王羲之の生き方にも強い影響を与えました。特に学問や道徳の重要性を説く儒教の考えは、彼が文人として社会の一員であることを認識させる助けとなりました。彼は自らの書道を通じて、しっかりとした倫理観を持ち、社会に貢献したいという思いも抱いていたのです。

王羲之は礼儀や仁愛を大切にし、それが彼の書道にも反映されています。彼の作品は、文字の美しさだけでなく、見た人に感動を与える深いメッセージを伝えています。儒教の教えを取り入れた彼の書道は、単なる技術や芸術ではなく、人々の心に響く魂のメッセージとして受け取られています。

このように、王羲之の哲学的思考は道家と儒教の両方からの影響を受け、彼独自の精神の世界を形成しました。彼は二つの思想を融合させることで、より深い理解を得たと言えるでしょう。彼の書道は、その哲学的背景を知ることで、さらに奥行きを持ち、私たちにさまざまな感情や思索を促してくれます。

4. 王羲之の精神世界

4.1 内面的な探求

王羲之は生涯を通じて、自己の内面を深く探求することに力を注ぎました。彼の書道は、技術的な完成度だけでなく、彼自身の思考や感情が反映された作品です。自らの心を見つめ直し、表現することで、彼は自己実現を遂げていきました。書道を通じた内面的な探求は、彼の人生における重要なテーマであり、後の世代の文人たちにも影響を与えました。

彼の内面的な探求の姿勢は、彼の作品を通じても見ることができます。「蘭亭序」などの名作には、彼の深い感受性や哲学的な思索が色濃く反映されています。これらの作品は、ただ技巧の美しさだけでなく、王羲之が感じた喜びや悲しみ、自然との一体感が伝わってくるような内容です。書道を通じて、彼は自身の精神世界を豊かにし、他者と感情を共有しようとしました。

また、王羲之は自らの内面を探求する過程で、他者との絆も大切にしました。彼は友人や同時代の文人たちとの交流を通じて、互いの作品に影響を与え合い、自己を深めていきました。このような人間関係の中で、彼の精神世界はさらに広がり、より多くの理解を得ることができたのです。

4.2 自然との調和

王羲之は自然との調和を求めることで、精神的な豊かさを追求しました。彼の作品には、自然の美しさやその法則に対する敬意が感じられます。特に、王羲之は自然を映し出すことを重要視し、自然との一体感を得ることで、自己の精神を高めようとしました。書道を通じて、自然の息吹を感じ取り、それを表現することが彼にとっての大切な使命であったと考えられます。

彼は短い間の間でもその瞬間を捉えることをよく行い、季節の移ろいや自然の変化に対しても敏感でした。例えば、春の花の芽吹きや秋の紅葉といった自然の美を感じ、それを言葉や書道で表現することに深い喜びを見出しました。そのため、王羲之の作品には、自然の風景を感じさせる要素が盛り込まれており、見る者に心の安らぎや感動を与えています。

王羲之は自然との調和を重視することで、内面的な満足感や平穏を追求していました。彼にとって書道は自然の表現であると同時に、自己の精神を反映する媒体でもありました。彼の作品を通じて、私たちも自然や自分自身との調和を図ることの大切さを学ぶことができるでしょう。

5. 王羲之と後世への影響

5.1 文化的な伝承

王羲之の影響は、彼の死後も長きにわたって続きました。彼の作品は「書道の聖」と称され、多くの後世の書家に模範とされました。彼の技法や美学は、書道の歴史の中で大きな影響力を持ち、さまざまなスタイルや流派の基盤を築いてきました。特に、彼の行書は後の書家たちに強い影響を与え、現代でも広く愛されています。

さらに、王羲之の作品は単に書道界にとどまらず、広く中国文化全体においても重要な位置を占めています。彼の書道は、文人精神や教養を示す重要な文化的象徴となり、多くの詩人や芸術家たちの作品にも影響を与えました。王羲之の存在があることで、書道はその魅力を保ち続け、後世に受け継がれていったのです。

また、王羲之の美的感覚や哲学的思考は、後世の文人や芸術家たちにとっても創造的なインスピレーション源となりました。彼の影響を受けた人々は、自らの作品に王羲之のエッセンスを取り入れ、さらなる革新を目指しました。この連鎖は、書道のみならず、広範な文化表現の中でも見られます。

5.2 現代における評価

現代においても王羲之の影響は色あせることなく、多くの人々に尊敬されています。彼の作品は、現代の書道教室や展覧会で取り上げられ、書道愛好者たちにとっての道しるべとなっています。また、彼の思想や精神世界に共感する人々も多く、単なる技術の学び뿐でなく、その哲学的な側面にも関心が深まっています。

最近では、王羲之の精神や哲学を現代のビジネスや教育の場に応用しようという試みも行われています。彼のアプローチから学び、ストレス社会において心の安らぎを求める人々にとって、王羲之の考え方は新たな価値をもたらしています。書道の美しさや精神的な意味は、多くの人々にとって日常生活の中での癒しや活力の源となっています。

さらに、王羲之の影響は国際的にも広がっています。彼の書道は、国境を超えて愛され、世界のさまざまな文化への架け橋となっています。書道の国際大会や交流イベントでも彼の作品や思想が紹介され、さまざまな文化圏の人々がその美を共有しています。王羲之の存在は、書道を通じて人々を結び付け、文化の交流を促進する重要な役割を果たしています。

終わりに

王羲之の精神世界と哲学的思考は、彼の作品を通じて私たちに多くの教訓を与えてくれます。彼の書道は技術や美しさだけでなく、内面的な探求や自然との調和を求める姿勢が反映されています。王羲之の生き方や考え方を学ぶことで、私たちは現代社会における生きるヒントや豊かな心を育むことができるでしょう。彼の影響は今なお色あせず、多くの人々に愛され続けているのです。