水墨画は中国の伝統的な絵画技法であり、その特有の美しさと深い表現力は多くの人々を魅了しています。中国の文化に根ざしながら、時の流れとともに発展してきた水墨画は、他のアジアの国々、特に日本においても大きな影響を与えました。本稿では、水墨画の歴史や技法、表現手法を通して、特に水墨画と日本文化の関係について深く探求していきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 古代の起源

水墨画の起源は、紀元前の古代中国にさかのぼります。当初の水墨画は、主に装飾目的で描かれ、絵画技術の発展に伴い徐々に独自のスタイルを形成していきました。古代の文献には、筆や墨を使った表現の例がいくつか見られ、特に風景を描く際には自然との調和を重視する傾向がありました。墨の濃淡を通じて、風の流れや水の流れを巧みに表現していました。

古代の水墨画は、主に貴族や知識層の人々に愛されました。彼らはこの技法を通じて、自己の感情や思想を表現しました。たとえば、漢代の詩人であり画家でもあった王羲之は、水墨画と詩を融合させることで、個々の感性を伝えました。

また、この時期の水墨画では、主に動物や風景、自然の景色を題材とすることが多く、周囲の環境と密接に結びついた作品が多く見られます。このように、水墨画は単に視覚的な美しさだけでなく、哲学的な深みをもっていたのです。

1.2 唐・宋時代の発展

唐・宋時代は、水墨画が飛躍的に発展した時期です。この時代には、景観画や花鳥画が特に盛んに描かれ、専門の画家たちが集まり、多くの名作が生まれました。唐代の水墨画は、特にダイナミックな筆致が特徴であり、強い個性を持つ画家たちの作品が次々と登場しました。安史の乱前後には、戦争の影響で多くの画家が動乱から逃れ、特に南方へと移住したことで、南宋の水墨画に新たな風が吹き込みました。

宋代には、筆遣いが繊細になり、写実的な表現が進化しました。山水画が特に重視され、自然の美を描くために墨の濃淡はあらゆる技術を駆使して表現されています。代表的な画家である李公麟や范寛などの作品には、山や水の表情が精緻に描かれ、その美しさが際立っています。この時代の水墨画は、形式美を追求し、その技術が後の時代に大きな影響を与えることになるのです。

また、当時の商業活動が発展し、画商や絵画学校の存在も重要な役割を果たしました。多くの人々が水墨画の技術を学び、自ら作品を書き始めるようになりました。このように、水墨画は単なる一つのアートフォームに留まらず、社会全体に広がる文化的な現象となったのです。

1.3 明・清時代の成熟

明・清時代は、水墨画が成熟し、様々な流派が生まれた時期です。この時代には、特に自己表現や感情の表現が重視され、技法的にも多様化しました。明代には、「文人画」というスタイルが確立され、知識人が自身の思想や感情を広めるための重要な手段として水墨画を用いました。文人画は、主に自己の内面的な世界を描くことに焦点を当てており、墨の使い方や構図が厳格に決められました。

清代には、「院体画」というスタイルが流行しました。このスタイルは、技術的に非常に高度であり、しばしば豪華な装飾や華やかな色彩が特徴とされました。代表的な画家としては、呉道子が挙げられ、彼の作品は技術的な完璧さを誇っています。また、この時期には、外国文化の影響も受け、特に西洋の絵画技術と融合した作品が生まれるようになりました。

水墨画の技法やテーマもこの時期に洗練され、さまざまな表現手段が模索されました。特に人物画や花鳥画においては、その技法を駆使した作品が多く、技術的に優れた作品が数多く存在します。このように、明・清時代の水墨画は、文化的にもアーティスティックにも非常に豊かな時代であったことがわかります。

2. 水墨画の技法

2.1 筆遣いの基本

水墨画の基本技法の一つに、筆遣いの技術があります。この技術は、水墨画の美しさを形成する根幹であり、画家の個性を引き出す重要な要素です。筆の持ち方や動かし方によって、描かれる景色や感情が大きく変わるため、技術の習得が必要不可欠です。

初めに学ぶべきは、筆の運び方です。筆は、力を加減することで、濃淡を自在に操ることができます。強く押すことで濃い線を描き、軽く動かすことで薄い線を描くことができます。この柔軟な筆遣いが、水墨画の特徴的な表情を生み出します。例えば、山を描く際には、先端を細く使って遠くの山を描き、筆圧を変えて手前の山を強調することで、奥行き感を演出します。

また、筆遣いには「点」、「線」、「面」という三つの要素があります。点は、物体の最小単位を表し、線は物体の輪郭や動きを示し、面は空間を埋める表現となります。この三つの要素を組み合わせることで、画面全体に対するバランスを保ちつつ、視覚的な美しさを引き出すことが可能です。特に、点描を巧みに使った作品は、その細やかさから、観る者に深い感動を与えます。

2.2 墨の濃淡と色彩

水墨画の魅力の一つは、墨の濃淡を利用した表現方法です。墨の濃さを調節することで、さまざまな感情やムードを作品に反映させることができます。濃い墨は力強さや緊張感を表し、薄い墨は穏やかさや静けさを表現することが多いです。

墨を使う際のテクニックとして、「湿筆」と「乾筆」があります。湿筆は、筆にたっぷりと水分が含まれている状態を指し、流れるような線を描くのに適しています。一方、乾筆は水分が少なく、はっきりとしたラインを描くために使用されます。この二つの技法を使い分けることで、作品に多様性を持たせることが可能になります。たとえば、風景画では、遠くの山々を湿筆で柔らかく描き、手前の木々を乾筆で明確に描くことで、立体感を演出することができます。

さらに、色彩の使い方にも工夫が見られます。伝統的な水墨画は、基本的に白と黒のコントラストを使用しますが、少量の色を加えることで、作品に深みを与えることも可能です。例えば、桜の花を描く際には、薄い赤やピンクの色彩を加え、その柔らかさを強調します。このように、墨の濃淡や色彩の使い方は、水墨画の表現力を引き立てる重要な技術です。

2.3 構図とテーマの選定

水墨画を描く際に重要な要素の一つが、構図です。構図は、作品全体のバランスやリズムを決定し、視覚的なインパクトを与えます。一般的には「三分割法」を使って構図を設計することが多いですが、これに囚われず、自由な発想で描くことも大切です。

テーマの選定も非常に重要です。中国の水墨画では、自然や日常生活をテーマにすることが一般的で、特に風景や花鳥画は人気があります。主人公となる木や花を中央に配置し、その周囲に景色を描くことで、観る者に強いメッセージを伝えます。例えば、梅の木を描く場合、その花が咲く姿や、蕾の状態を丁寧に表現することで、季節感や生命の美しさを感じさせることができます。

更に、テーマや構図によるメッセージや気持ちを観る者に伝えることも重要です。特定の季節や出来事を選び、そこに込められた意味を描くことで、作品はより深い感情を引き出すことができます。例えば、「春の訪れ」をテーマにした作品では、優雅に舞う蝶と新芽の木々を描くことで、生命力や新たな始まりを象徴することができます。

3. 水墨画の表現手法

3.1 風景画の描写

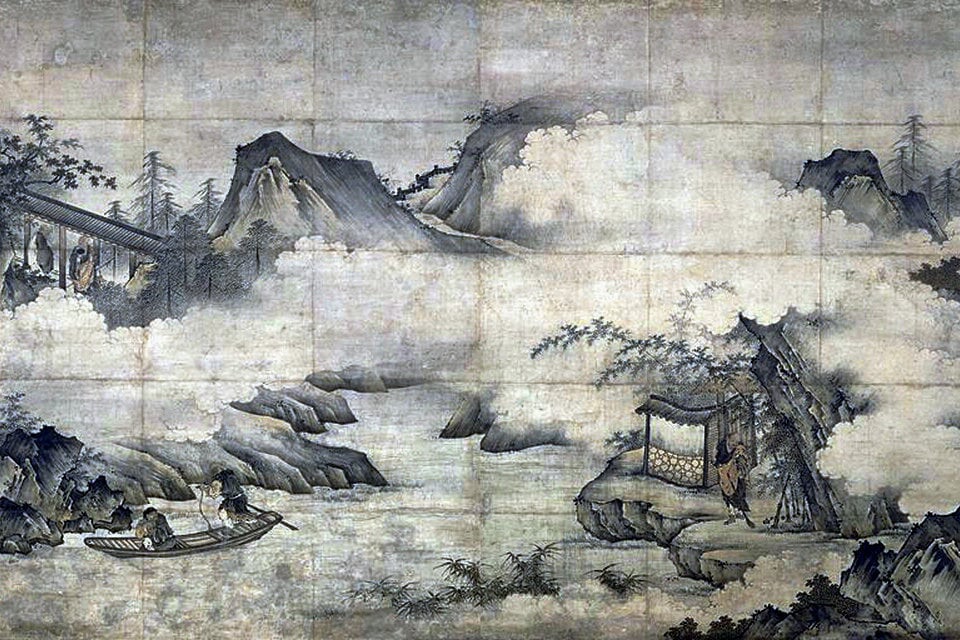

水墨画における風景画は、その技法の美しさと精神性を表現する重要な手法です。風景画では、自然の風景や山水を題材にし、その形や色を墨の濃淡や筆の動きで巧みに描き出します。風景画の特徴として、背景と前景のバランスを取りながら、奥行きを感じさせる表現が求められます。

代表的な作品には、李公麟の「千里江陵一日還」などがあり、この作品では、流れる川と遠くの山々を美しく描写しています。特に、山の表現においては、さまざまな濃淡を駆使することで、立体感を表現しています。流れる水や風の動きを強調するために、筆を柔らかく使い、優美なラインを形成することが重要です。

また、日本の風景を描く場合、例えば富士山を題材にした作品では、日本文化における特別な意味合いをも込めて表現されることが多いです。水墨画の技法を使い、日本的なデザイン感覚を表に出すことにより、観る者に親しみを持たせる作品が生み出されます。

3.2 花鳥画の特徴

花鳥画は、水墨画の中でも特に人気のあるジャンルであり、花や鳥を題材にした作品が多いです。このジャンルでは、自然の美しさを観察し、それを描くことが重要なテーマとなります。花そのものの生々しさや、鳥の動きや姿勢を捉えるためには、高度な技術が求められます。

花鳥画で特に注目すべきは、花の構造や色彩、そして鳥の羽の表現です。たとえば、梅の花を描く際には、そのつぼみと花弁の形状、さらには香りすら感じ取れるかのような生き生きとした描写が求められます。鳥は、その羽の動きや光の当たり具合で、まるで飛び立つ瞬間を感じさせるような表現が重要です。

また、花鳥というテーマを通じて、自然と人間の関わりや調和を表現することも多く、特に春に咲く花や、映える鳥を描くことで季節感を強調します。こうした作品は、単なる美しさだけでなく、季節の移り変わりや感謝の気持ちをも込めることができるのです。

3.3 人物画の表現

水墨画における人物画は、特定の人物を描く際に彼らの性格や気持ちを表現するための技法が求められます。中国の文化において、人物画はしばしば歴史的な人物や神話上のキャラクターが描かれることが多く、面白くも深いメッセージが込められています。

人物を描く際のポイントは、喜怒哀楽を表現することです。顔の表情や姿勢、動きから、その心情を伝えることが重要です。たとえば、喜ぶ表情を描く際には、目を輝かせ、口元に微笑を描くことによって、観る者に深い感情を伝えることができます。また、服装の描写にも気を配り、細かな模様や色にこだわることで、人物の背後にあるストーリーを感じさせることができます。

さらに、人物画を通じて、道徳的な理念や教訓を伝えることもよく見られます。たとえば、古代の思想を伝える目的で描かれる賢者の姿には、深い知恵や人生の教えが込められていることがほとんどです。このように、人物画は単に技術的な表現にとどまらず、社会や文化的な価値観を表現する手段ともなります。

4. 水墨画と日本文化の関係

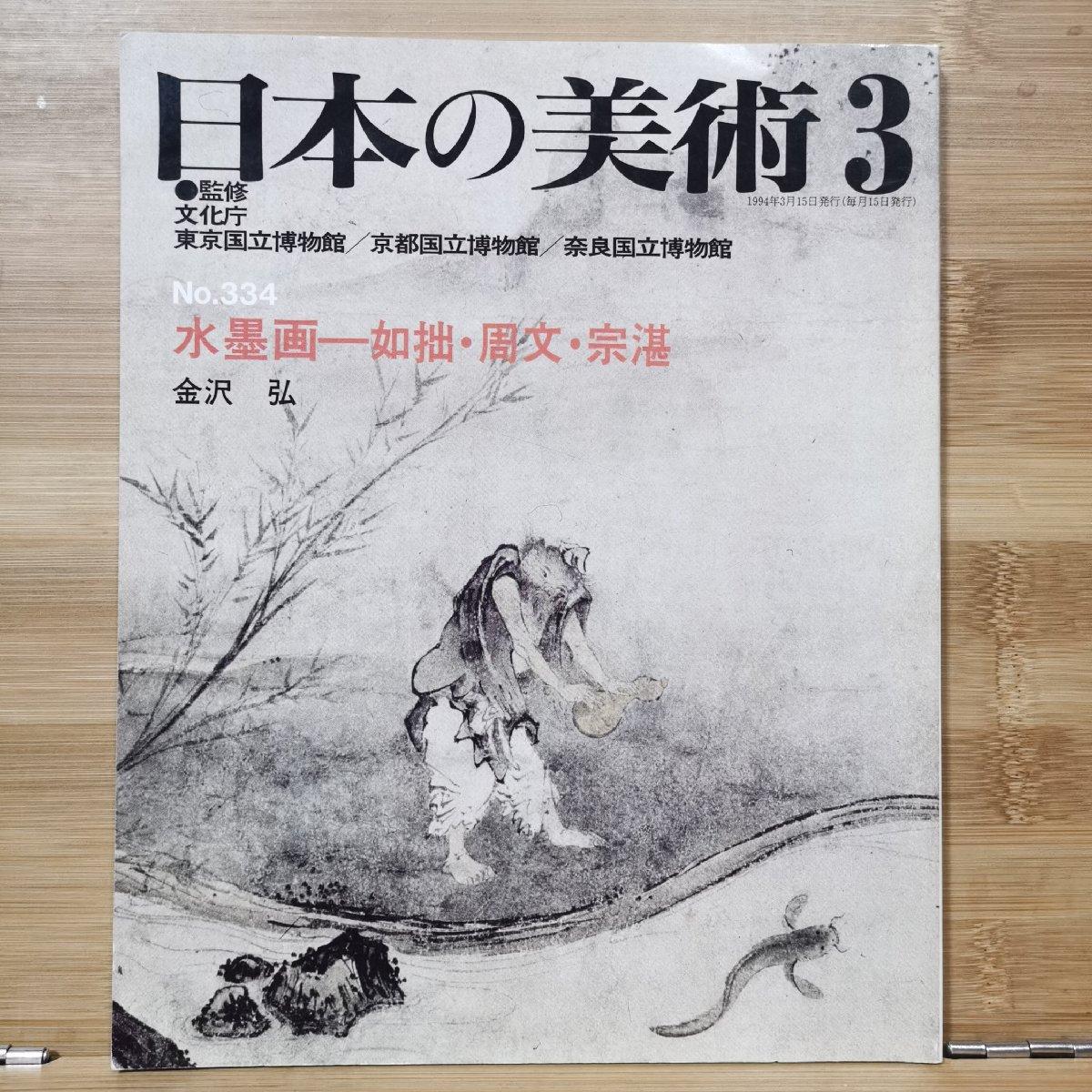

4.1 日本の水墨画のルーツ

日本における水墨画のルーツは、中国からの文化伝播にあります。特に、唐・宋時代の水墨画が、日本においても影響を与え、流入しました。奈良時代から平安時代にかけて、仏教文化と共に中国の絵画技術が伝来し、当初は僧侶たちによって修行の一環として学ばれました。

江戸時代になると、水墨画は一般市民の間でも広まります。その際、「水墨画」の技術が日本独自に発展し、日本画としてのスタイルが確立されます。日本の風景や人物、神話伝説をテーマにした作品が多く描かれ、独自の構図や色彩が用いられました。特に、浮世絵などと融合し、より多様な表現が生まれました。

また、日本の水墨画には、自然の美しさを鑑賞し、心の平穏を求める精神が反映されています。日本の画家たちは、中国の技法を取り入れながらも、自らの感性や文化を加え、新たな水墨画のスタイルを確立していったのです。

4.2 影響を受けた日本の画家

日本の水墨画は、中国の影響を受けることで同時に独自の発展を遂げました。特に、江戸時代の画家である雪舟は、中国の伝統的な技法を基にしながら、日本の自然の美しさを描くことに成功しました。彼の作品は、墨の濃淡を巧みに使い分けることで、深い情感とリズムが表現されています。

また、江戸時代には琳派と呼ばれる流派が生まれ、画家たちは日本的な美を追求しました。この流派の代表的な画家である俵屋宗達や尾形光琳は、風景や植物、人物の表現において、細部にまでこだわり、独自のスタイルを確立しました。彼らの作品は、日本の水墨画に新たな視点をもたらしただけでなく、国際的にも評価されています。

さらに、近代に入ると、若冲や菱田春草などの画家たちが新たな試みを行い、水墨画だけでなく、他の画材や技法を融合させることで、新しい表現に挑戦しました。これにより、伝統的な水墨画が変化し続け、さまざまなスタイルが生まれることとなったのです。

4.3 近代における水墨画の受容

近代日本における水墨画は、さらなる変化を遂げました。明治時代以降、西洋文化が流入する中で、日本の伝統的な水墨画は、次第に変わりゆく時代の中で新たな意味を持つようになりました。この時期には、一部の画家が水墨画に西洋の技法や視点を取り入れ、新しいスタイルの創出に挑戦しました。

また、日本国内での水墨画は、さまざまなアートイベントや展覧会で取り上げられるようになり、再評価が進みました。二科展などの公募展では、水墨画の作品が幅広い観客に支持され、次第にアートシーンの重要な一角を占めるようになりました。これにより、現代のアーティストたちが水墨画に新たな解釈を加え、多様な表現を模索するようになったのです。

現代作品の中には、従来の技法を尊重しつつも、コンテンポラリーなテーマを扱ったものも存在します。伝統と現代が交錯する中で、水墨画はその存在意義を再検討され、多くの人々に感動や驚きを与え続けています。

5. 現代における水墨画の展望

5.1 現代アーティストの取り組み

現代において、水墨画は新たな解釈やアプローチを得て、さまざまなアーティストによって挑戦されています。技法の維持と革新を追求する中で、水墨画は伝統的な形式と現代的なテーマを融合させる試みがなされています。アーティストたちは、古典的な技法を基礎にしながら、独自の視点から新しい表現を模索しています。

例えば、沈南翔は、自身の作品に現代的な感覚を取り入れ、伝統的な水墨画とインスタレーションアートを組み合わせることに挑戦しています。彼の作品は、墨や水の流動性を利用し、宇宙的な視点から見る景観を描くことによって、観る者に新しい感覚をもたらします。このような取り組みは、伝統的な水墨画の枠を超え、より広い観客層にアートを届ける手段として機能しています。

現代アートの文脈の中で、水墨画は他のアートフォームとのコラボレーションを通じて、より一層多様性が増しています。たとえば、音楽やパフォーマンスアートと組み合わせることで、視覚的な体験だけでなく、聴覚的な要素を加えたインタラクティブなアートが生まれています。このように、現代アーティストは水墨画の可能性を広げ続けています。

5.2 海外における水墨画の普及

近年、水墨画は国際的にも注目を集めています。中国や日本での伝統的な技法が海外のアートシーンに取り入れられ、特にアメリカやヨーロッパにおいて人気が高まっています。この流れに伴い、さまざまな国のアーティストが水墨画技法を学び、独自の作品を制作しています。

水墨画のワークショップや展示会が各国で開催され、参加者にはアジアの文化や技術を体験する機会が与えられています。特に、中国のアーティストによるデモンストレーションや教室では、伝統的な技法や精神に触れることができ、参加者に新しい視点をもたらすことが目指されています。

また、国際展などの場では、水墨画と他のアートフォームとの融合が見られ、アーティストたちが異なるバックグラウンドを持つ作品を通じて、国境を超える交流が進んでいます。このように、水墨画は国際的なアートシーンにおいても新たな意味を持ち、ますます評価されつつあるのです。

5.3 デジタル時代の水墨画

デジタル技術の発展は、水墨画にも新たな展望をもたらしています。アナログな手法に対するデジタル表現は、水墨画の技術を拡張し、アーティストたちに新しい表現の可能性を提供しています。デジタルツールを使うことで、伝統的な技法を用いながら、実験的な作品を制作することが可能となります。

たとえば、デジタルフォトショップやグラフィックソフトウェアを利用することで、リアルタイムで墨の濃淡を調整したり、異なる素材を組み合わせたりすることができます。また、デジタル作品は、オンラインプラットフォームを介して世界中で簡単に共有することができ、多くの人々と交流を深めることが可能になります。

さらに、デジタルアートとしての水墨画の可能性は、アート教室やオンラインプログラムを通じて広まっており、若い世代にも水墨画の魅力が伝わっています。このように、デジタル時代における水墨画は、かつての伝統を尊重しつつも、新たなアーティスティックな表現へと進化を遂げています。

6. まとめと未来の可能性

水墨画は、中国の文化の中で根付いた深い伝統であり、その美しさと奥深さは時代を超えて受け継がれています。日本においても、水墨画は独自の発展を遂げ、多くの民族的な魅力を持ち続けています。近代や現代における水墨画の変化を見ていくと、伝統と革新がどのように共存しているかが理解できます。

水墨画の文化的意義は、過去の技法を学びながら、新たな表現の可能性を追求することにあります。未来においても、アーティストたちは新たな挑戦を続け、水墨画を継承し、進化させていくでしょう。また、持続可能な技法や新しい素材の探求も、環境への配慮と共に続けられるべきです。

新たな表現の模索は、アートを通じて人々を結びつけ、共感や理解を生む重要な一歩です。水墨画は、その豊かな歴史を持ちながら、未来に向かって新しい可能性を探っていくことでしょう。これからも、観る者に感動を与える作品が生まれていくことを期待しています。