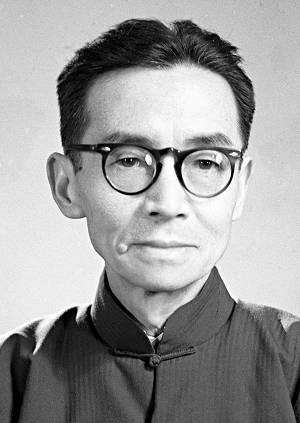

梁思成(りょうしせい)。彼の名前を知らない方も多いかもしれませんが、彼が中国建築の発展に与えた影響は計り知れません。彼の誕生地、濟南は美しい山々や水の景勝地として知られていますが、梁思成の人生と業績は、この情緒豊かな場所と深いつながりを持っているのです。彼の建築への情熱や独自の視点が、彼の故郷で育まれたことを考えると、彼の人間性や思考に対する理解がより深まることでしょう。

幼少期と育成

梁思成は1901年に濟南で生まれました。彼の幼少期は、自然の美しさに囲まれた中で過ごしたので、土地の文化や歴史に対する感受性が豊かでした。特に、濟南の名所である趵突泉の澄みきった水は、彼にとって心の拠り所でした。幼いころから、建物や造形に興味を持ち、高い志を抱くようになります。

また、彼の家庭は教育に力を入れ、多くの知識や思想に触れる機会がありました。その影響もあって、梁思成は青年期にアメリカへ留学し、建築を本格的に学ぶことになります。濟南でサ春の風に触れたような、優雅な影響が、彼のデザイン感覚やセンスを育んだに違いありません。

濟南市内で親しんだ建築や風景が、彼の視野を広げるきっかけとなり、後の作品に大きな影響を与えたと考えられます。彼の人生の礎はこの地にあり、特に彼の作品の中には、故郷の自然や文化が巧みに取り入れられていることを感じさせるものがあります。

建築家としての道

梁思成がアメリカを卒業し帰国すると、彼は中国の伝統建築の再評価に強く取り組み始めます。彼の建築哲学は、古き良き中国のデザインを一新し、現代的な視点を加えるものでした。濟南から受けたインスピレーションは、彼の作品に色濃く反映されています。特に、濟南の豊かな自然と調和するような建物を設計したことが、彼の評判を高めました。

彼は西安の大雁塔の復元プロジェクトに関わったことでも知られていますが、濟南の文化や歴史も意識しながら伝統的な美を現代に蘇らせる努力をしていました。そして、彼の作品はただの建物にとどまらず、そこに住む人々との強い結びつきを紡ぎ出していました。

梁思成の作品には、彼自身の哲学や思いが込められており、彼の感性と故郷への愛が融合しているのです。このように、彼の建築は単なる構造物ではなく、故郷の景観にもなじみ、地域社会とも深く結びついていることを感じさせます。

教育者としての影響

梁思成は建築家としての活動にとどまらず、教育者としても多大な貢献を果たしました。彼は大学で教え、多くの若者たちに影響を与えました。中国の建築教育に新しい風を吹き込み、彼の教え子たちは後に、国の建築界において重要な役割を果たすことになります。

彼の授業は、ただ知識を伝えるだけでなく、学生たちに創造的な発想を促すことを重視していました。濟南の自然や文化を背景にした彼の教育スタイルは、実践に根ざしたものとなり、学生たちにとっても大きな刺激となったことでしょう。

さらに彼は、建築専門の雑誌を創刊し、広く意見を発信する場を設けました。特に、濟南の文化を含めた全国の歴史的建築を紹介し、一般市民にもその重要性を広めようとしました。彼の努力は、若い世代に強く影響を与え、未来の建築家たちを育てることに寄与したのです。

文化遺産とその保護

梁思成は文化遺産の保護にも尽力しました。彼の影響力により、中国の伝統建築の重要性が見直され、多くの歴史的建物が保存される契機となりました。濟南自身も、古い街並みや伝統的な建物が多く、彼はその魅力を理解していました。

彼の活動の一環として、濟南の重要な文化遺産が数多く紹介され、保存の必要性が説かれました。具体的には、彼が提唱した「文化財保護の重要性」は後の時代にも大きな影響を与え、さらなる調査と保存活動が進められることとなります。

また、彼が手掛けた建築も、後の世代がその意義を理解し、引き継ぐ負担がかかるものとなりました。漸く、目の前の現実を慈しむ意義を教えた彼の思想は、濟南を訪れる人々にも影響を与え続けています。

晩年と遺産

梁思成は晩年、活動の幅を広げ、さらなる探求に取り組みました。文化人として生涯を通じて、古代中国の建築について研究し続け、その知識を後世に残しました。彼の言葉や作品は、今も多くの人々に語り継がれています。

彼が晩年においても神聖視していた濟南への愛は、彼の語り口や作品に眠っていました。訪れる人々は、彼の名が示すように、美しき都市、濟南の魅力に気づくことができるでしょう。特に、彼が研究した建築物は、彼の心情や愛情が込められたものとなり、見る人の心を打つ力を持っています。

最終的に、梁思成の業績は、単に建築に留まらず、文化、教育、歴史の保存にまで広がり、その影響力は今もなお生き続けています。濟南に触れ、彼の足跡を辿る旅は、建築を越え、文化を感じる素晴らしい体験となるでしょう。