漢詩は、中国の伝統的な詩形式であり、その美しさと深さは、数千年にわたって多くの人々に影響を与えてきました。本記事では、漢詩と視覚芸術、特に現代アートとのコラボレーションについて探求します。漢詩の歴史や美学、現代的解釈を踏まえた上で、視覚芸術との融合がどのように行われているのかを中心に、具体的な例を挙げながら詳しく解説します。

1. 漢詩の歴史と意義

1.1 漢詩の起源

漢詩は、中国の文学において非常に古い起源を持つ形式です。古代中国の詩は、「詩経」や「楚辞」といった古典に見られるように、神話や伝説、自然の美しさを表現することから始まりました。漢詩は、特に漢王朝(紀元前206年 – 紀元後220年)の時代に、形式や美学が確立されました。この時代、詩は文学や哲学と結びつき、国家や個人の感情を表現する媒介となりました。

漢詩の起源に関する研究は、文学版の叙述だけでなく、当時の社会や文化にも興味を持つ人々にとって興味深いものです。たとえば、漢詩は歴史的背景の中でどのように変化してきたのか、当時の詩人たちがどのように自然や人間性を表現したのかについて深く考えることができます。こうした古代の詩作りは、文学だけでなく、中国の哲学や宗教、さらには倫理観にも深く根ざしています。

1.2 漢詩の重要な時代

漢詩は、多くの重要な時代を経て発展してきました。特に唐代(618年 – 907年)は漢詩の黄金期とされ、多くの著名な詩人が登場しました。李白や杜甫といった詩人たちは、その作品を通じて、個人の感情や社会問題を鋭く描写しました。彼らの詩は、形式美と情緒の両方が調和しており、今日でも多くの人に広く愛されています。

また、宋代(960年 – 1279年)に入ると、漢詩は更に新しい局面を迎えます。この時代、詩人たちは自然と人間の関係性を重視し、より感性的な作品を生み出しました。詩は単なる文学形式にとどまらず、哲学的思考や道徳的教訓も含まれるようになりました。こうした時代背景を踏まえることで、詩作りのダイナミズムを理解することができます。

1.3 漢詩の文化的影響

漢詩は、中国文化の中で非常に重要な役割を果たしてきました。その影響は文学に限らず、絵画、音楽、さらには思想にも及びます。例えば、詩人の作品を題材にした絵画や、詩の内容を音楽で表現することが一般的でした。また、漢詩の形式やテーマは、日本や韓国などの隣国の詩文化にも影響を与え、それぞれの国で独自の詩形式を発展させるきっかけにもなりました。

漢詩の文化的な役割は、時代とともに変化し続けており、特に現代においては、グローバル化が進む中での漢詩の受容や再解釈が進んでいます。漢詩が持つ普遍的なテーマ、例えば愛、友情、自然への感謝などは、時代を超えて多くの人々に共感を呼び起こしています。このように、漢詩は文化の変遷において重要な要素となっています。

2. 漢詩の美学

2.1 漢詩の形式と技法

漢詩の美学を理解するには、その形式や技法を知ることが不可欠です。漢詩には「五言詩」や「七言詩」といった定型詩があり、それぞれの行に決まった音数があります。特に、「律詩」と呼ばれる形式は、音韻や対句の美しさを追求しており、技術的な技巧が重要視されています。詩のリズムや音の響きは、作品に深い感情を加える要素となっており、その分、表現には緻密な計算がなされています。

また、漢詩では特定のテーマに基づく詩作りがよく行われます。例えば、滅びゆく古代の名所や、四季折々の自然を題材にした作品が多数存在します。こうしたテーマは、古代の詩人たちにとって自然や社会との関わりを深く感じさせ、また、読者にとっては共感を呼び起こす要素となります。漢詩の形式とテーマは、典型的な中国文化の美意識を反映しているとも言えます。

2.2 漢詩における象徴と比喩

漢詩では、象徴や比喩が多用されます。これは、情緒を豊かに表現するための技法であり、詩の中に深い意味を持たせるための手段でもあります。たとえば、月は「孤独」や「思い出」を象徴することが多く、花は「青春」や「儚さ」を表現することがあります。こうした象徴を用いることで、漢詩は読者に多層的な解釈を促し、感情的な深みを与えます。

さらに、比喩の使用は、特に自然の描写において、詩人の感受性を引き立てる役割を果たします。たとえば、「朝焼けの空を見て心が弾む」といった表現は、単なる風景描写に留まらず、詩人自身の感情とも深く結びついています。こうした技法は、古典的な作品だけでなく、現代の漢詩においても受け継がれています。

2.3 漢詩の音韻美

漢詩の特徴的な側面の一つは、その音韻美です。詩の音の響き、リズム、さらには声調の使い方は、詩そのものの表現力を高めます。特に漢字の音は、同音異義語が多く存在するため、音韻に基づく遊びや工夫が施されることがあります。このような音の美しさは、漢詩の楽しさを増し、詩を詠むことで心に響くものが伝わります。

たとえば、詩の中で反復される音やリズムは、詩全体の調和を生み出し、聴く人を引き込む力があります。古典的な漢詩では、音韻の規則を厳格に守ることで、その形式美が保たれていますが、現代の詩人たちは音韻と形式に対する感覚を自由に解釈しています。これにより、古典と現代が共鳴し合う新しい表現が生まれています。

3. 漢詩の現代的解釈

3.1 現代社会における漢詩の在り方

現代社会において、漢詩は新たな光を当てられています。伝統的な詩表現は、現代の感覚やテーマと結びつき、再解釈されています。デジタル時代に生きる人々は、SNSを通じて詩を共有し、共感を得る新しい方法を見出しています。このように、漢詩は古典的な枠を超え、多様な文脈で新たな生命を吹き込まれています。

たとえば、学生たちが授業で漢詩を学び、そのエッセンスを現代的なテーマにして表現するような場面が増えてきました。社会問題や経済、心理に関する詩を創作することによって、漢詩は時代の反映としての役割を果たしています。これにより、古典的な美や価値が今もなお生き続けていることを示しています。

3.2 漢詩の翻訳とその課題

漢詩を他言語に翻訳する際には、特有の難しさがあります。一つは、言語の構造や音韻が異なるため、元の美しさを保つことが難しいという点です。また、文化的背景や象徴の意味を翻訳する際に、元の意図を損なう可能性もあります。このような翻訳の課題は、漢詩の普及における大きな要因となっています。

さらに、翻訳を通じて、漢詩の持つ深さやニュアンスをいかにして伝えるかが問われます。たとえば、李白の詩の中に込められた自然の美しさや儚さは、翻訳ではなかなか再現が難しい部分です。このような翻訳作業は、意訳を必要とする場面が多く、翻訳者には高い技術が求められます。しかし、その挑戦を通じて、漢詩は国際的にも理解される存在となりつつあります。

3.3 現代の詩人による漢詩の再考

現代の詩人たちは、漢詩からインスパイアを受けて自らの作品を創り出しています。彼らは古典を踏まえた上で、新しい形式や内容を模索することで、文学としての漢詩の可能性を広げています。たとえば、従来の漢詩の形式を踏襲しつつ、自由な言葉遣いや現代的なテーマを盛り込むことで、古典と現代の橋渡しをする作品が増えてきています。

また、漢詩を基にした現代アートやパフォーマンスも登場しており、視覚的な表現とのコラボレーションが進んでいます。こうした取り組みは、詩の概念を広げ、他の芸術形式と融合することで新たな価値を生み出しています。漢詩は、変化する社会の中で生き続けるための柔軟性を持っていることが、このような現代的再考によって示されています。

4. 視覚芸術とのコラボレーション

4.1 漢詩と絵画の融合

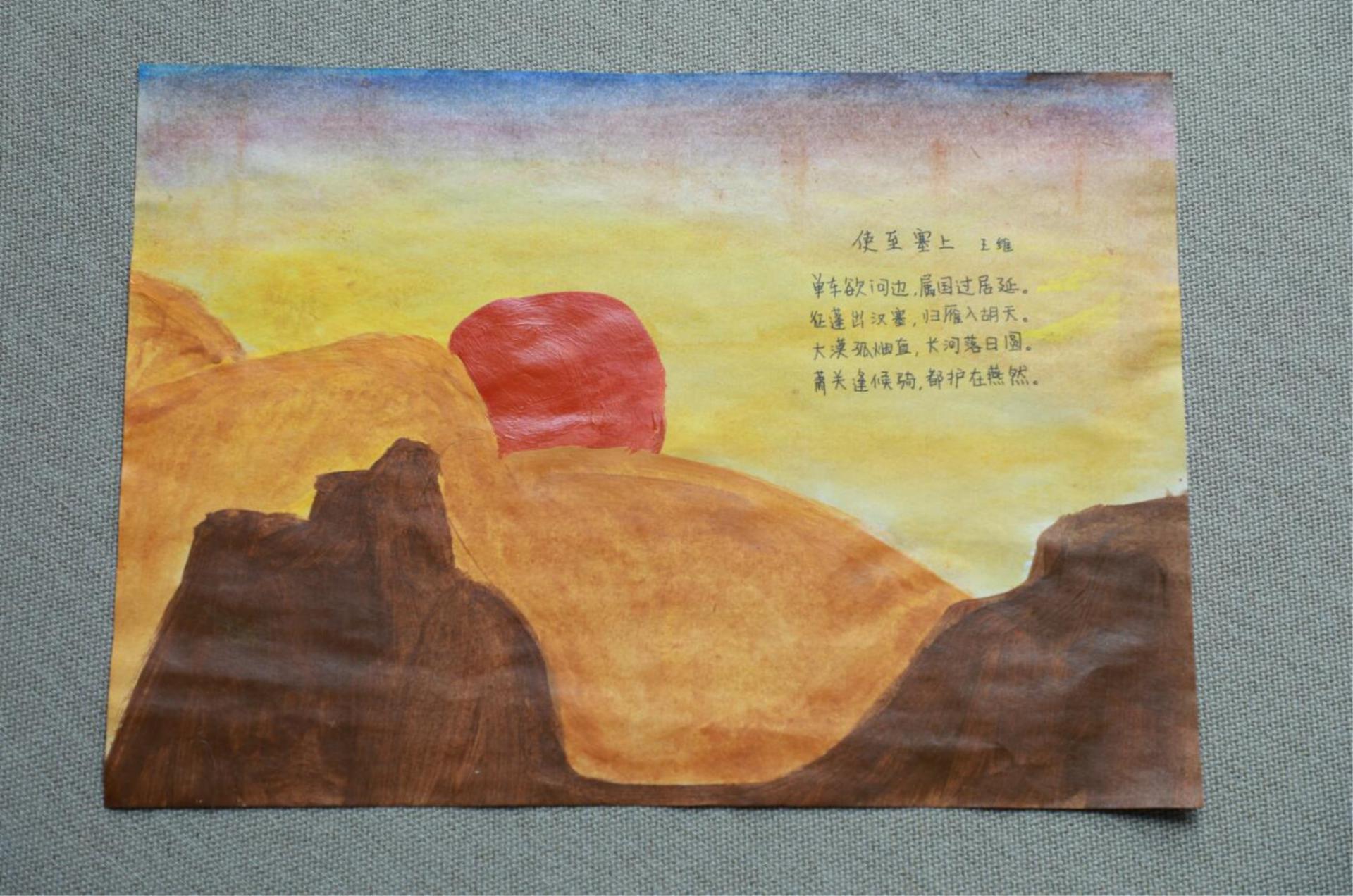

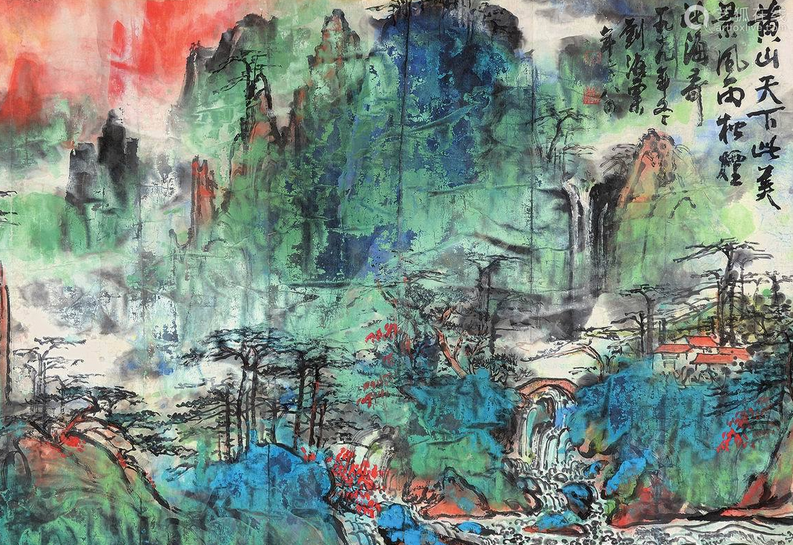

漢詩は視覚芸術と密接に関連しており、特に絵画とのコラボレーションが豊かに発展しています。古来より、詩人と画家は互いの作品に触発され、共鳴し合う関係性を築いてきました。例えば、唐代の詩人・王維は、詩と絵画の両方の技術を兼ね備え、彼の作品は「詩中に絵あり、絵中に詩あり」と称されています。このような作品は、詩の内容を視覚化するだけでなく、観る者に深い感情や思索を促します。

また、現代のアーティストたちも、漢詩を題材にした作品を制作しています。たとえば、漢詩の情景を描いた絵画や、詩の一節を視覚化したインスタレーションなどがあります。こうした取り組みは、詩が持つ情緒や風景を視覚的に再現し、現代の観客に新たな視点を提供しています。漢詩と絵画の融合は、時代を超えて人々に感動を与え続けるでしょう。

4.2 漢詩を題材にした現代アート作品

現代アートの分野においても、漢詩は多くのアーティストたちにインスピレーションを与えています。彼らは、伝統的な漢詩の要素を取り入れつつ、自らの個性を反映させた作品を創作しています。例えば、詩人とアーティストがコラボレーションして、詩を視覚的に表現したリーダブルアート(読むことができるアート)があります。こうした作品は、アートと文学の境界を曖昧にし、新たな表現形式を生み出します。

さらに、漢詩の詩的な要素を取り入れたビジュアルアートは、国際的なアートフェスティバルなどでも注目を集めています。アーティストたちは、漢詩の象徴的な表現や比喩をベースに、現代社会のテーマや問題を探求することで、観る者に新しい視点を提供します。このような現代アート作品は、漢詩の美しさを新たな形で再発見するきっかけとなるでしょう。

4.3 メディアアートにおける漢詩の表現

メディアアートの分野でも、漢詩は魅力的な題材となっています。デジタルメディアを用いた作品では、漢詩の言葉を映像や音声、インタラクティブな要素と組み合わせることができます。これにより、観客は漢詩の世界に没入し、より深い体験を得ることができます。たとえば、詩の内容を視覚化したアニメーションや、詩の朗読に合わせた映像作品が制作され、観る者に新たな感動を伝えています。

また、オンラインプラットフォームを通じて、漢詩をテーマにしたアートプロジェクトが広がっています。これにより、様々な国のアーティストや詩人が漢詩を基にした作品を創作し、国境を越えた交流が生まれています。デジタル空間での表現は、従来のアート形式とは異なり、漢詩の美を新たな視点から探求する機会を提供しています。

5. 漢詩と現代文化への影響

5.1 漢詩が他の芸術形式に与えた影響

漢詩は、他の芸術形式にも多大な影響を与えています。特に、日本の文学や絵画においては、漢詩のスタイルやテーマが取り入れられています。たとえば、日本の俳句や和歌は、漢詩からの影響を色濃く受けており、形式や内容が相乗効果を生んでいます。こうした文化的交流は、両国の文学に新しい風を吹き込んできたと言えるでしょう。

また、音楽の分野でも漢詩の影響が顕著です。詩を唱えるスタイルは、時として音楽と融合し、伝統的な音楽の一部として演奏されることがあります。漢詩の美しさを音楽に乗せることで、詩の持つ情感がより一層引き立てられるのです。これにより、漢詩は音楽作品の中でも重要な役割を果たしています。

5.2 国際的な漢詩の受容と理解

漢詩は、世界中での受容と理解が進んでいます。翻訳活動や文化交流の進展により、漢詩は多くの国の読者に親しまれ、将来的にはより広範な理解が得られることが期待されます。特に、詩の持つ普遍的なテーマは、異なる文化の中でも共感を呼び起こす要素となっています。

最近では、国際的な文学イベントや詩のフェスティバルにおいて、漢詩が取り上げられることが増えてきています。これにより、漢詩を通じて人々が交流し、互いの文化を尊重し合う場が生まれています。詩の力は、国境を越えて人々の心をつなぐ重要な手段となっています。

5.3 漢詩が未来に向けて持つ可能性

漢詩は、その多様性や深さから、今後も様々な形で新しい表現が期待されます。現代文明の進展に伴い、古典的な美や価値観が再評価される中で、漢詩は新たな文化の構築に寄与することでしょう。例えば、デジタル技術やグローバル化の進展により、漢詩はますます多様な表現を生み出す可能性を持っています。

また、教育や文化交流の場で漢詩が取り上げられることで、次世代の詩人やアーティストに新たなインスピレーションを与えることが期待されます。若い世代が漢詩の美しさを感じ、自らの言葉で表現することで、漢詩は未来においても生き続けることでしょう。

終わりに

漢詩は、長い歴史を持つ文芸の一形態として、現代においても多様な形で活用されています。同時に、視覚芸術とのコラボレーションを通じて、詩は新たな息吹を吹き込まれ続けています。伝統的な美しさと現代的な視点が融合することで、漢詩はただの古典に留まらず、未来に向けての可能性を秘めた文化的資産として存在し続けています。興味深いコラボレーションや新しい解釈が今後も生まれることを期待しつつ、漢詩の世界は魅力的な探求の対象であり続けるでしょう。