道教は中国の文化と哲学において非常に重要な位置を占めており、その影響は古代文学においても顕著です。本稿では、道教思想が小説の発展に与えた影響と、その中で特に寓話的な要素について詳しく考察します。これにより、道教と文学の関係、及びその相互作用が、古代中国の文学作品にどのように反映されているかを探ります。

1. 中国の古代文学の概観

1.1 古代文学の歴史的背景

古代中国文学の起源は非常に古く、紀元前の時代まで遡ります。記録に残る最古の詩歌は『詩経』であり、これは周朝の時代に編纂された詩集です。この時代は、王国の発展とともに文学も発展し、さまざまなジャンルが生まれる基礎が築かれました。漢代には『史記』や『漢書』などの歴史書が登場し、文学は情報伝達の手段としても重要な役割を果たしました。

また、唐代になると詩や散文が極めて発展し、李白や杜甫などの著名な詩人が登場します。この時期の詩は、形式や表現方法において非常に高い評価を受け、後の文学にも大きな影響を与えました。宋代では、詞と呼ばれる新しい詩のスタイルが発展し、文学はさらに多様化します。

1.2 主要作品と著者

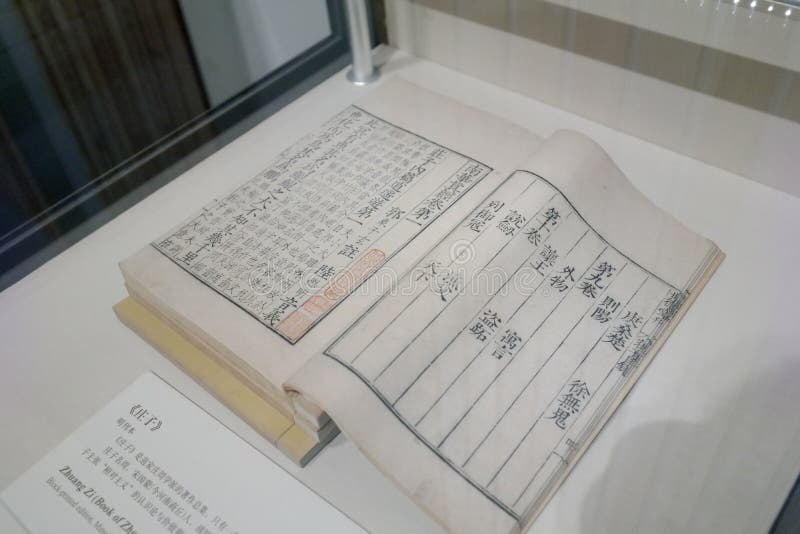

中国の古代文学には数多くの著名な作品と著者が存在します。例えば、道教的な要素が強く表れている作品には、『道教の経典』とされる『道徳経』や『荘子』があります。特に、『荘子』は道教の哲学的な考え方を寓話的な形式で表現しており、文学としても高く評価されています。荘子は、人生の非常性や無常を描き出し、深い洞察を与える多くの寓話を残しました。

また、文学の発展とともに、清代には『紅楼夢』と呼ばれる小説が登場し、ここでも道教的な要素が織り込まれています。主人公の夢や幻想が現れる場面では、道教の思想が色濃く反映されています。これにより、古代文学の中で道教がどのように重要な役割を果たしているかがわかります。

1.3 文学の異なるジャンル

古代中国文学は様々なジャンルに分かれており、それぞれに特有の特徴があります。詩、散文、小説、戯曲の他にも、道教に関連する宗教的文書や教典も含まれます。例えば、詩は感情を豊かに表現する手段として、また散文は思考や哲理を展開するための形式として用いられていました。

特に小説は、風俗や社会の映し鏡としての役割を果たしており、人物描写や物語の展開において道教思想が大いに活用されています。また、道教と密接に関係する作品群は、自然や神秘的な存在、霊的な探求など、特有のモチーフを描写することで、読者に深いメッセージを伝えています。これらのジャンルを通じて、道教の哲学や教義が文学の中で新たな命を得て生き続けています。

2. 道教の基本理念

2.1 道教の起源と発展

道教の起源は、中国の古代宗教や哲学の中にあります。約2,500年前に老子が創始したとされる道教は、『道徳経』を経典とし、宇宙の原理である「道」を中心に、自然との調和を重視します。道教は、道の理解によって個人がどのように生きるべきかを探求しており、その精神は文学や芸術にも広がっていきました。

道教は、漢代以降、特に宗教として発展し、道教寺院や祭りが形成され、民間信仰とも融合していきました。この過程で、道教の教えは哲学的な思想だけでなく、日常生活や社会規範にも影響を与えるようになります。道教の信者は、自己の内面をうかがい、自然との調和を求めることを重視しました。

2.2 道教の主要な教義

道教の主要な教義には、無為自然や柔軟性が包含されます。無為自然は、何事にも無理をせず、自らの道に従って生きることを意味し、それが自然との調和をもたらすとされています。この考え方は、文学においても重要なテーマとなり、多くの作家が自然との調和や内面的な探求を描写しています。

また、道教には「気」や「陰陽」の概念があり、これらは宇宙のあらゆる事象を説明するための基本的な枠組みとなります。特に、「陰陽」は相反するものが互いに補完し合い、調和を保つことを示しており、この二元論は数多くの文学作品で物語の動機付けやキャラクターの対立を生み出す基盤となります。

2.3 道教と他の哲学思想との関係

道教は、儒教や仏教など他の主要な哲学思想と密接に関係しています。儒教が社会的秩序や倫理に焦点を当てるのに対し、道教は個人の内面的な探求や自然との調和を重視しています。この二つの思想は、文学において相互に影響を与え合い、作品のテーマやキャラクターの描写に多様な層をもたらします。

また、道教は仏教の影響を受けて、特に禅の思想に近い側面を持つようになります。このことは、道教の文学作品における幻想的な要素や、思索的な物語が増えることに寄与しました。道教の文献を通じて、こうした哲学的な対話が文学の質を高め、新たな視点を提供しているのです。

3. 道教が古代文学に与えた影響

3.1 道教的モチーフの使用

古代文学における道教的モチーフは、特に小説や詩において顕著に見られます。道教の神々や霊的存在、または自然の力が物語の中で重要な役割を果たすことが多く、その影響は主人公の旅や成長の物語に色濃く色付けられています。たとえば『西遊記』では、道教の教義や神話が元にされ、ひとつの大きな冒険物語が展開されます。

道教的なモチーフは、しばしば「霊的な教訓」や「道徳的なメッセージ」を暗示する形で用いられます。そのため、特に寓話形式の作品では、道教の象徴が明確に表現され、読者に道教的な価値観を伝える役割を果たしています。このような道教的モチーフは、物語のストーリー展開に深みをもたらし、テーマを強調する効果があります。

3.2 作品における道教思想の反映

道教思想は、文学作品においてしばしば明示的に、または暗示的に反映されます。このため、作品を読む際に道教の教義や概念を理解することで、登場人物の行動や物語の展開に対するより深い解釈が可能となります。例えば、荘子の作品に見られる「夢と現実」の関係は、多くの文学者によって取り入れられ、物語の中でのアイデンティティや存在意味を考えるきっかけとなっています。

また、道教の基本的なモチーフである「自然」は、文学においても重要なテーマです。多くの作品には、自然の美しさや神秘的な力、また自然と人間の関係が描かれ、道教の教えが反映されています。このような作品では、自然が単なる背景ではなく、物語の一部として重要な役割を果たします。

3.3 道教と詩の関係

道教は詩文学においても強い影響を与えています。特に唐代の詩人たち、例えば王維や李白は、自然の美や道教的な思想を詩のテーマとして見事に取り入れていました。たとえば、王維の詩には自然と一体となることで得られる精神的な穏やかさや、道教に基づく内面的な探求が色濃く表現されています。

道教の詩における特徴は、その簡潔さと深い哲学的メッセージです。多くの詩は短い篇幅でありながら、読む者に強い印象を与え、心を打つ内容となっています。このような詩は、多くの場合、自然との共生や、自我の超越をテーマにしており、道教の思想がそのまま表れていると言えるでしょう。詩における道教的な要素は、一般的な美的価値観を超え、新たな次元の文学体験を提供しています。

4. 寓話的要素の重要性

4.1 寓話の定義と特性

寓話とは、物語の中に教訓や道徳的なメッセージを含む短い物語を指します。寓話の特性として、人間社会や自然界の現象を寓意化し、簡潔なスタイルで描写することが挙げられます。このような形式は、道教の思想を反映するうえで非常に有益であり、道教的な教義を分かりやすく表現する手段となります。

寓話は、ストーリーを通じて直接的に教訓を伝えるための手法であり、道教の価値観や哲学を一般の人々に広める重要な役を果たしました。また、寓話に多く見られる動物や非人間的なキャラクターの使用は、物語に柔軟性を持たせ、道教の思想をさらに深く掘り下げる助けとなっています。

4.2 寓話の歴史と発展

寓話の歴史は古く、古代文明の時代から存在しています。特に中国においては、先の『荘子』や『韓非子』といった古典が寓話を多く含み、道教の思想と深く結びついています。これらの作品は、しばしば教訓的な目的を持ちながらも、悠久の時を経て読み継がれてきました。

時代が進むにつれて、道教の寓話も変化し続け、様々な文学形式に取り込まれるようになります。唐代や宋代には、より洗練された寓話が生まれ、小説や詩と融合し合いながら、より多層的な意味を持つようになりました。この過程で、道教の考え方が別の文学的表現を通じて広がり、社会の中での位置づけも変わっていきました。

4.3 道教と寓話の相互作用

道教の思想と寓話的要素は相互に作用し合い、文学作品の深みを増しています。道教的なテーマや概念は寓話の形式を通じて表現され、物語に道徳的な意義を持たせる一方で、寓話の内容は道教の教義を柔軟に伝える手段となっています。例えば、『荘子』では、寓話を利用して道教の哲学的な考えを直感的に理解できるように描かれています。

また、道教の寓話的な要素は、民族や文化を超えて受け入れられ、各地の文学においても影響を及ぼしました。特に、道教における象徴の使用や、教訓的なストーリー展開は、他の文化や文学作品にも多く見られ、普遍的な価値を持つものとなっています。このように、道教と寓話の相互作用は、文学の発展において重要な要素となっているのです。

5. 道教思想が与えた文学的影響の分析

5.1 小説における寓話的表現の例

古代文学において、道教の影響を受けた寓話的な要素は、特に小説の中に色濃く見られます。例えば、『西遊記』は、主人公たちの冒険を通じて道教的な教えが反映されており、多くの寓話的なエピソードが盛り込まれています。ここでは、通常の物語とは異なる異世界での遭遇を通じて、道教の哲学や教訓が自然と織り込まれています。

また、清代の小説『紅楼夢』でも、道教に基づく寓話的な要素が見られます。特に、夢と現実の境界が曖昧な場面では、道教の思想が影響を与えていることが明確に示されています。物語の中で、夢の中での人間関係や人生の意味の探求が行われ、道教的なメッセージが象徴的に表現されています。これにより、読者は表面的な物語だけでなく、深い教訓を得ることができます。

5.2 道教的要素が持つ文学的価値

道教的要素が文学作品に組み込まれることで、その作品は深みを増し、より普遍的なテーマを持つようになります。道教の哲学が持つ「無為」の概念は、登場人物の行動や物語の流れに自然な調和をもたらし、読者に考えさせる要素を提供します。道教が提唱する理想的な生き方や、自然との共生が描かれることで、物語に新たな視点をもたらすのです。

このようにして道教的要素は、作品におけるテーマやキャラクターの発展に寄与します。文学における道教的な教訓は、単なる知識の伝達ではなく、読者の感情や思想に直接働きかけるものです。これにより、作品の持つ文学的価値が高まり、道教の思想が生き生きとした形で伝わるのです。

5.3 現代文学への影響

道教の影響は、古代文学にとどまらず、現代文学にも及んでいます。特に、道教の教義や哲学が取り入れられた作品は、現代の文学においても多く見られます。たとえば、現代の小説家や詩人たちが道教的なテーマや寓話的な要素を利用することで、古代の伝統を受け継ぎつつ新しい視点や表現を生み出しています。

また、映画やアートといった他の文化的表現でも、道教の影響が顕著に見られます。道教の教えや象徴を借用することで、エンターテイメントの中にも深い哲学的なメッセージが潜んでおり、観客や読者に独自の体験を提供しています。このように、道教の文学的影響は時代を超えて、新しい文脈で生き続けているのです。

6. 結論

6.1 道教思想の文学的意義

道教思想は、中国の古代文学において重要な位置を占めており、その影響は小説や詩において顕著です。道教的な教訓や寓話的な表現は、作品に深い意味を持たせ、読者に対して考えさせる要素を提供します。道教の哲学が作品に組み込まれることで、文学はより豊かになり、途切れることなく継承されていくのです。

6.2 今後の研究の展望

今後の研究においては、道教が古代文学だけでなく、現代文学にどのように影響を与えているかを探ることが重要です。また、道教の思想が他の文化や宗教とどのように接触し、交じり合っているのかを解明することも、新たな視点を提供するでしょう。このような研究が進むことで、道教の文学的意義をさらに深く理解することができるでしょう。

6.3 道教文学の未来への影響

道教文学は、古代から現代に至るまで、常に新しい形で再解釈されてきました。今後、道教の教えや価値観が新しい文学作品や芸術表現に取り入れられることで、さらなる文化的な発展が期待されます。道教文学は、これからの時代にも引き続き、人々に内面的な道を照らす「道」としての役割を果たしていくでしょう。

終わりに

以上のように、道教思想と古代文学の関係は非常に深く、多面的なものであります。道教はその教義や寓話的要素を通じて、古代中国文学における重要な影響を与えており、その結果、様々な作品が生まれました。この伝統は現代においても受け継がれ、新しい形で人々に影響を与え続けているのです。道教的な視点を持つことは、文学を理解する上で欠かせない要素であると言えるでしょう。