中国の水墨画の表現技法は、豊かな文化遺産と深い哲学的背景を持っており、その美しさと技術の妙は世界中の多くのアーティストに影響を与えています。水墨画は単なる絵画技法にとどまらず、中国の哲学や自然観を反映した芸術形態でもあります。本稿では、水墨画の表現技法について詳しく探求し、その魅力を明らかにしていきます。

中国の水墨画

1. 水墨画の概要

1.1 水墨画の定義

水墨画は、中国の伝統的な絵画様式の一つで、主に水と墨を使用して描かれます。他の画材に比べて、シンプルな手法ながらも、奥深い表現力を持つことが特徴です。水墨画では、画家は主に筆を用い、墨の濃淡や水の量を調整することで表現します。これにより、柔らかい線や濃厚な影、さらには透明感を演出することが可能になります。

水墨画は、一般的に風景や動物、植物、人物など、多種多様なテーマが描かれますが、その中に哲学的な意味が込められることが多いです。特に、道教や仏教の影響を受けた作品には、自然と人間の調和や、無常といった深いテーマが表現されることが多く、見る者に思索を促します。

1.2 歴史的背景

水墨画の起源は古代にさかのぼり、初期の中国絵画のスタイルにおける影響を受けながら発展してきました。特に、漢代や隋唐時代には、山水画や人物画として水墨画のスタイルが形成される基盤が築かれました。宋代に入ると、技術的な成熟を迎え、独自の流派が登場しました。この時期には、自然界の美しさを強調した風景画が多く描かれ、これが後の水墨画の理念に大きな影響を与えました。

明・清時代には、さらに多様な表現技法が誕生し、水墨画のスタイルが一層洗練されました。この時期の画家たちは、個性豊かな作品を残し、流派ごとに特有の技法やテーマが確立されることとなりました。特に、文人画と呼ばれる知識階級の画家たちによる作品が盛んに制作され、学問的な背景が作品に色濃く反映されるようになりました。

1.3 水墨画の特徴

水墨画の特徴は、その技術的な要素だけでなく、文化的、哲学的な側面にもあります。墨の濃淡や筆致の運び、特有の空白を利用した表現などが、水墨画独自の風合いを生み出します。特に、余白の効果は水墨画の重要な要素であり、見る者の想像力をかき立てる役割を果たしています。余白は単なる未使用のスペースではなく、深い意味を含んでおり、平静さや無の境地を象徴しています。

また、水墨画は自然を重んじ、自然との調和を大切にした表現が多く見られます。寝ている山々や流れる川、四季折々の花々など、自然の変化を画に取り入れながら、画家自身の感情や哲学をこの上なく表現することが求められるのが水墨画の特徴です。これにより、作品は視覚的な美しさだけでなく、内面的な豊かさも兼ね備えています。

中国の水墨画の歴史

2. 中国の水墨画の歴史

2.1 古代の水墨画

水墨画の歴史は非常に古く、その起源は殷周時代の遺物にまで遡れることができます。当時の中国では、主に工芸品や陶器の装飾に自然を描いた文様が見られました。これが徐々に絵画としての表現を求める流れに繋がり、後の水墨画の礎となります。

また、漢代になると、絵画と文学の結びつきが増し、詩文を装飾する形で絵画が用いられるようになりました。この時期には、山水画やキャンバスに描かれた人物画が見られるようになり、描かれる対象も多様化していきました。これにより、絵画は単なる視覚的な表現を超え、文化的背景や思想を共有する手段となりました。

2.2 宋代の発展

宋代(960年-1279年)には、水墨画が華やかに発展を遂げます。この時期は、特に「文人画」と呼ばれるスタイルが確立され、知識層の画家たちによって水墨画の美学が模索されました。文人画は、自らの内面的な感情や哲学を表現することを重視しており、技術的な完成度だけでなく、詩的な要素が強調されることが特徴です。

また、宋代の画家である李公麟や范寛は、水墨画の技術を高め、思想を画に表現することで評価を得ました。特に、李公麟の作品に見られる精密かつ繊細な描写は、後の世代に多大な影響を与えました。このように、宋代は水墨画が単なる技術を超え、芸術としての地位を確立する重要な時代であったと言えます。

2.3 明・清時代の流派

明・清時代(1368年-1912年)には、水墨画がさらに多様化し、複数の流派が登場しました。特に、明代には「南宗画」と「北宗画」といった二大流派が形成され、画風や表現方法に違いが生まれました。南宗画は自由な筆致と感情的な表現を重視し、北宗画はより写実的で精密な技術が強調されました。

この時期の著名な画家には、董其昌や仇英などがおり、それぞれに独自のスタイルを築きました。董其昌は、山水画や花鳥画において特に評価が高く、彼の作品には理知的な美しさと自然との調和が見られます。また、清代には、より高度な技術と新しいテーマを採用した改革が進み、さまざまな技法が取り入れられた結果、作品の表現力が一層豊かになりました。

水墨画の技法

3. 水墨画の技法

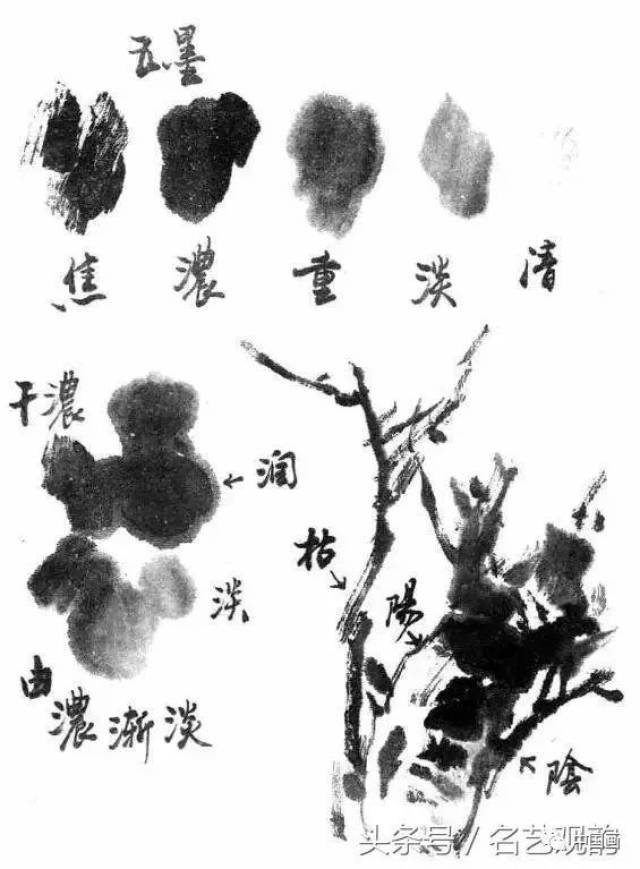

3.1 筆の使い方

水墨画における筆の使い方は、その表現力の根幹を成す要素の一つです。水墨画では、主に毛筆が使用され、その太さや形状に応じて描き出される線のバリエーションは無限大です。画家は、力の入れ具合や筆圧を繊細に調整しながら、濃淡を操り、独特の質感とリズミカルな流れを生み出します。

例えば、風景画においては、山を表現する際に、固い筆で細部を描写することが求められます。一方で、雲や水の表現には柔らかい筆を用いて、滑らかで流れるようなタッチが重要です。このように、筆の使い方によって作品の表情は大きく変わるため、画家の訓練が必要不可欠です。

3.2 色彩と水の調整

水墨画では、墨の濃淡だけでなく、色彩や水の調整も重要な技法の一つです。基本的には墨と水を使って自由な表現を行いますが、色彩を加えることで作品にさらなる深みがプラスされます。色彩を加える際には、基本的に透明な水彩顔料を用いることが多く、自然の色合いを再現することが求められます。

水の量を調整することで、墨の濃さを変えたり、ぼかしを効果的に使うことが可能です。例えば、風景画においては、遠くの山々は薄い色で表し、近くの草木は濃い色合いで描くことで奥行き感を出す手法がよく用いられます。このように、色彩と水の扱いにより、立体感や自然の空気感が生まれるのです。

3.3 表現手法とスタイル

水墨画には、多様な表現手法があり、画家の個性や作品のテーマに応じたスタイルが採用されます。大きく分けると、細密な描写を重視する「写実主義」や、感情や哲学を表現する「抽象主義」などがあります。この他、特定のテーマや対象に特化した「花鳥画」や「山水画」なども、水墨画の重要な表現形式となっています。

例えば、花鳥画では、花や鳥の特徴を捉えるために、詳細な描写が求められます。画家は、自然の美しさと、被写体の持つ独自の気品やエッセンスを的確に捉え、観察力と感性を必要とします。一方、山水画では、自然の壮大な景色を感覚的に捉えるために、表現の自由度が高く、時には非理性的な要素が混じることもあります。

このような多様な表現手法によって、水墨画はその作品においてさまざまなテーマやメッセージを伝えることができ、鑑賞者に深い感動を与える芸術作品となるのです。

水墨画の表現技法

4. 水墨画の表現技法

4.1 風景画の表現

水墨画における風景画は、特に中国文化に深く根付いており、その表現技法は多岐にわたります。風景は、自然の側面を最もダイレクトに描くテーマであり、また人間の内面とも密接に関連しているため、画家は対象となる風景の持つ意味を理解し、その美しさを引き出す必要があります。

風景画では、特に「遠近法」が重要です。たとえば、前景には詳細な描写を施し、背景にはより柔らかい筆使いで描くことで、奥行き感を演出します。これは、見る者に自然の広がりや裸体感を感じさせる手法であり、作品にダイナミックな構造をもたらします。また、墨の濃淡を変えることで、空の状態や山の厚みを表現し、四季の変化を感じ取らせることも可能です。

中国の風景画では、特に「留白」の技法が重要です。これは、あえて何も描かない空間を設定することで、自然の雄大さや神秘性を表現するものです。例えば、霧の中に隠れる山々や、静かな湖面を余白で表現することで、視覚的な余韻を与える効果があります。この余白は、見る者に想像を促し、遠くの風景をより重要視させる役割を果たすのです。

4.2 花鳥画の技法

花鳥画は、水墨画の中でも特に人気のあるテーマであり、生き生きとした自然の美しさを表現することが求められます。このジャンルでは、鳥や花の特性を捉えるために、繊細な技術と観察力が必要になります。画家は、その対象の本質を理解し、技術を駆使して独自のスタイルを創り上げることが求められるのです。

花鳥画では、色彩のバランスや形状、配置が特に重要です。色彩は、その花や鳥の生態的な特性を反映させるものであり、例えば、濃い赤色の花や輝く羽を持つ鳥など、その美しさを強調するように描くことが必要です。また、自然の中での位置関係や、動きのある姿を捉えることで、作品に呼吸感を与えることが期待されます。

さらに、花鳥画における「筆致」や「墨の使い方」は、作品に表れる雰囲気を大きく左右します。例えば、柔らかい花びらや、羽ばたくような瞬間を捉えるためには、筆圧や速さを調整することが重要です。また、花鳥画では、時に詩や言葉を添えることも行われ、画面全体が詩的なメッセージを持つ作品となります。

4.3 人物画におけるアプローチ

人物画は、水墨画において非常に重要なジャンルであり、中国の文化や歴史を反映させる重要な手段でもあります。人物画を描く際には、単に形を捉えるだけでなく、その表情や姿勢、動きに至るまでの細部にわたる観察力が求められます。この意味で、人物画は技術的な熟練さだけでなく、人物への理解や共感が必要不可欠です。

人物画の中でも特に「肖像画」は、個人の特徴や感情を捉えることが重視されます。画家は、モデルの精神的な側面や気品を引き出そうとし、そのためには何度もスケッチを繰り返し、その人物の持つ個性を表現するために試行錯誤を行います。例えば、目の奥に潜む感情や微笑みの中に隠された物語を描くことで、作品に深みを加えることができます。

また、伝説や歴史的人物を描く際には、その人物が持つ象徴的な意味や背負うストーリーを意識して描写することが求められます。例えば、道教や仏教の聖者を描く場合、背景に特定の景観や道具を描くことで、見る者にその人物にまつわる物語を想起させることができるのです。このように、人物画は単なる視覚的な表現を超え、一つの物語やメッセージを伝える重要な手段となるのです。

日本への水墨画の影響

5. 日本への水墨画の影響

5.1 日本の水墨画の起源

日本の水墨画は、中国の水墨画が伝わることで発展しました。特に鎌倉時代や室町時代にかけて、禅僧たちが中国から帰国し、その際に水墨画の技法と思想を持ち帰ったことが大きな影響を与えます。当初、日本の水墨画は、随所に禅の哲学を反映し、自然を題材にした作品が多く描かれるようになりました。

その後、江戸時代になると、水墨画はさらに普及し、さまざまな流派が誕生しました。特に、俵屋宗達や尾形光琳といった名画家たちによって、日本独自の水墨画スタイルが築かれ、自然や季節感を表した美しい作品が多く生まれました。この時期、日本の水墨画は中国の影響を受けながらも、独自の文化と美意識を獲得していったのです。

5.2 日本水墨画の特徴

日本の水墨画は、しばしば「和の心」と呼ばれる独特の美意識を反映しています。日本の水墨画は、自然との調和や、静謐さ、そして物事の奥深さを重んじる傾向にあります。これにより、日本の水墨画は、中国の技法を取り入れつつも、日本独自のスタイルやテーマが確立されることとなりました。

また、日本の水墨画では、余白の使い方や形状、色の使い方に特有の美学があります。特に余白は、見る者の想像力をかき立て、自然の一部としての調和を生む重要な要素です。このため、見る者が余白の中に込められた意味を感じることができるよう、あえて過剰な描写を避けることが重んじられます。

日本の水墨画においては、風景画や花鳥画が特に根強い人気を博しており、これには自然の美しさへの敬意や感謝が込められています。日本特有の風土や文化を反映させた作品が多く、見た目の美しさだけでなく、作品に込められた物語や哲学が深く感じられます。

5.3 現代における水墨画の展望

現代においても、日本の水墨画は新たな形で進化を遂げています。現代のアーティストたちは、伝統的な技法を継承しつつ、現代の視点やテーマを取り入れることで、より多様な表現を追求しています。例えば、伝統的な風景画や花鳥画に加えて、社会問題や個々の体験を反映させるアート作品も増えてきました。

また、国際的なアート市場においても、水墨画の評価が高まりつつあります。美術館やギャラリーでは、日本の水墨画作品が展示され、国外のアート愛好者の注目を集めています。このことは、アーティストが伝統に基づきながらも、自由な発想で創作を行う機会が増えていることを意味します。

総じて、日本の水墨画は伝統を尊重しながら、新たな表現やテーマを追求することで、文化的な影響を持ちながらも未来へと歩み続けています。水墨画の魅力は、技術や様式にとどまらず、その背後にある思想や感情に深く根付いており、それがまた新たなアーティストたちに受け継がれ、広がっていくことでしょう。

終わりに

中国の水墨画は、その技法や表現手法を通じて長い歴史を持つ芸術形式であり、文化的な背景や哲学的な深みが融合した作品を生み出しています。今日、私たちが目にする水墨画は、先人たちの努力と創意工夫によって育まれたものであり、それらは時を超え、他の文化にも影響を与え続けています。水墨画の表現技法は、文化や文脈を超仮借し、時代を経ても変わらない美しさを伝え続けるものであり、今後も新たなアプローチや視点から進化していくことが期待されます。