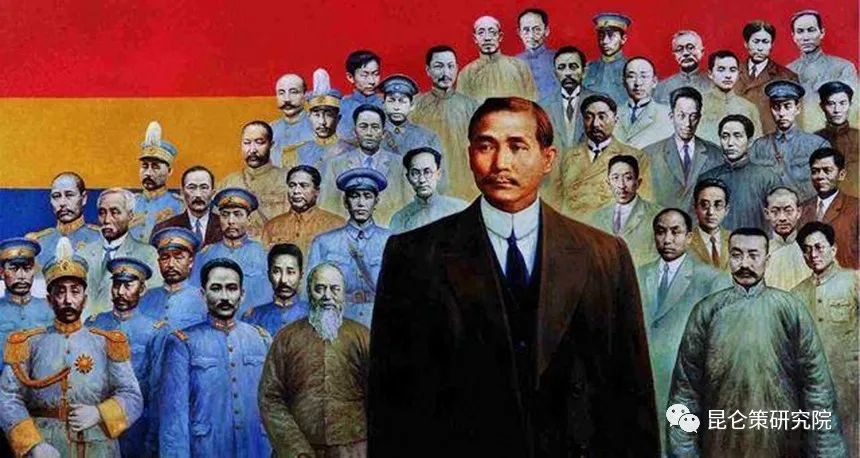

孫中山は20世紀初頭の中国で、その思想と行動を通じて多大な影響を与えた政治家の一人です。彼の三民主義は、民族、権利、生計を重視する理念であり、近代中国の形成に欠かせない要素となりました。この思想は、時代背景と彼の生い立ちに深く根ざしており、彼がどのようにして中国における革命的変化を導いたのか、また三民主義が現代においてどのような意味を持つのかを探っていきます。それでは、まずは三民主義の背景について見ていきましょう。

1. 三民主義の背景

1.1 中国近代化の必要性

19世紀末から20世紀初頭にかけて、中国は西洋列強に対する抵抗を強めつつも、大きな危機に直面していました。中国は経済的にも政治的にも後れを取っており、近代化が急務であることは明白でした。この時期、外国の圧力や内部の腐敗は、中国人民の権利や自由を奪い、古い体制を維持する清朝に対する不満が高まってきました。民衆の間には、国の未来に対する強い危機感が芽生え、それが孫中山の思想形成に影響を与えました。

孫中山自身もこの時代の影響を受けながら育ちました。彼は若い頃から西洋の思想や文化に触れ、その中で中国が直面している問題を解決するための思想を模索していました。特に、任務をもって中国を変革しようとする愛国心が彼の行動の原動力となりました。彼の眼には、中国には新たな政治体制が必要であり、そのための考え方をしっかりと築く必要があると映っていたのです。

1.2 清朝末期の政治状況

清朝末期は、外からの侵略と内からの反乱が相まって、中国全土が混乱の渦に巻き込まれていました。特にアヘン戦争や日清戦争によって、外国勢力の影響力が増す中で、国内の経済や社会の基盤が揺らぎました。清朝政府は、腐敗や無能により国民の信頼を失い、多くの人々が革命の必要性を感じるようになりました。これが、孫中山が三民主義と呼ばれる新しい政治理念を提唱する背景となります。

清朝の中で、特に漢民族の不満が募り、彼らは新しい国のかたちを模索するようになりました。孫中山はこのような社会情勢を受けて、民族自決の重要性を認識しました。彼にとって、民族の独立、国民の権利、そして国民の生活水準向上が同時に推進されるべきものであったのです。清の崩壊後、彼は革命運動の道を選び、それを三民主義で指導していくことになるのです。

1.3 孫中山の生い立ちと影響

孫中山は1866年、広東省に生まれました。彼は幼い頃から教育を受け、特に医学を学びましたが、その後、政治や社会問題に関心を持ち始めました。彼の留学経験は、彼が国際的な視野を持つことを可能にし、成果を上げるための具体的な手段を模索する良い機会となったのです。西洋の思想や政治制度を学ぶ中で、彼の中には「中国も近代化しなければならない」という強い思いが芽生えました。

孫中山は、当初は医師としてキャリアをスタートさせましたが、次第に政治活動へと志向を移行しました。特に、彼が直面したのは、国民の意識の低さや政治への無関心でした。彼はこれを打破し、国民一人ひとりが自らの権利を理解し、行使できる社会を作らなければならないと考えました。彼の生い立ちが、後の三民主義における「民権」の重要性へとつながっていくのです。

2. 三民主義の基本理念

2.1 民族主義

三民主義の最初の柱である民族主義は、国民が自己の民族に対する誇りを持ち、他の民族からの圧力を排除する重要性を強調します。孫中山は、中国が独立した国としてのアイデンティティを持たなければならないことを強く訴えました。民族主義は、国民の団結を促進し、外部からの侵略に対抗する力を育むとともに、内部の問題を克服するための基盤にもなります。

この理念を持つ孫中山は、同時に清朝政府の抑圧に対抗するために、国民が結集することを奨励しました。彼は「中国人は中国の土地を支配する権利がある」という信念のもとに、国民が立ち上がり、抵抗することを促しました。このような民族主義の渦中にあった時代、彼は革命を目指しました。そして、民族主義は三民主義の中でも特に重要な要素として位置づけられています。

2.2 民権主義

次に重要なのが民権主義です。孫中山は、国民一人ひとりが政治に参加し、その権利を行使することが不可欠であると信じました。具体的には、国民が選挙権を持ち、政府の行動を監視する権利を享受することが必要でした。彼は、専制的な体制からの解放を求め、「国民の政府」を設立することを目指しました。この理念は、孫中山の政治活動において実践され、辛亥革命の重要な動機ともなりました。

民権主義はまた、教育の重要性を強調します。孫中山は、国民が賢明な判断を下せるようになるためには、教育を受けることが不可欠であると考えていました。そのため、彼は教育制度の改革に力を入れ、国民の意識を高めるよう努力しました。教育を受けた国民が権利を認識し、積極的に政治参加することができるようになることが、彼の理想とする社会の基盤であったのです。

2.3 民生主義

最後に民生主義は、国民の生活水準の向上を目指す理念です。孫中山は、単に政治体制の改革だけではなく、国民が日々の生活を営む上での基盤、すなわち経済的安定や社会保障が不可欠であると強調しました。彼は、この理念が「平和と繁栄」を実現するための基盤であると位置づけました。

実際に、民生主義に基づいて社会制度の改革を目指した 孫中山は、農業や工業の発展、土地の平等な配分といった具体的な政策を提唱しました。これは、国民の生活環境を整えることにもつながり、国民の支持を得るための重要な手段でもありました。このように、三民主義は単なる政治的理念ではなく、人々の生活そのものを豊かにするための包括的な考え方であったのです。

3. 三民主義の実践

3.1 辛亥革命とその影響

孫中山の三民主義は、彼の運動の象徴である辛亥革命によって実際に具現化されました。1911年、辛亥革命は清朝を打倒し、中華民国の成立をもたらします。この革命は、彼が提唱した三民主義の理論が現実に適用された最初の大きな成果であり、国民の力によって政治体制が根本的に変わることを示しました。

革命の成功は、国民の覚醒を促しました。多くの人々が政治に関心を持ち、自由や平等、権利に対する意識が高まりました。孫中山の民族主義は、国民の団結を促し、清朝に対する抵抗を成し遂げる原動力となりました。革命の結果は、単なる政権交代だけではなく、国民の自覚と政治的意識の強化に大きく寄与しました。

しかし、辛亥革命後も国内は混乱を続け、政治力のアサインが困難な時期が続きました。孫中山は、その後も国民党を通じて、三民主義の実践を追求しましたが、他の勢力との争いが激化し、彼の理想の実現には多くの困難が伴ったのです。

3.2 中華民国の設立と政治的変遷

辛亥革命の結果として、中華民国が設立されますが、その政権は常に安定していました。孫中山は一時的に大統領に就任しましたが、政治的な対立や軍閥の影響などにより、権力を維持することは非常に困難でした。そのため、彼は三民主義を基にした政治思想を普及させ、多くの支持を集める活動を続けました。

中華民国の設立にも関わらず、実際の政治情勢は複雑でした。各地に存在する軍閥が権力を掌握し、中央政府との対立が続く中、孫中山は三民主義の理念に基づく統一国家の構築を目指しました。しかし、彼の理想と現実は違い、次第に他の勢力との争いが激化していきます。このような状況の中で、孫中山は他の革命家たちと共に新たな道を模索することになります。

3.3 三民主義と国民党の役割

国民党は、孫中山が提唱した三民主義を実践するための重要な組織でした。彼は国民党の使命として、民族の独立、国民の権利と幸福を向上させることを掲げていました。国民党は、革命の理想に基づいて新しい政治体制を構築するため、様々な活動を行いました。特に、農民や労働者の権利向上を目指した様々な政策を提案しました。

国民党は、時折、他の政治勢力と対立しながらも、常に三民主義の理念を大切にしました。これにより、党内や国民の支持を受け、政治的な地位を確保しました。しかし、党の中でも対立が生まれることがあり、特に国共内戦の際には、分裂が見られました。それでも、孫中山の理念は国民党の根幹に存在し続け、彼の思想は後の指導者たちに影響を与えました。

4. 孫中山の哲学的考察

4.1 西洋思想との融合

孫中山は、三民主義を形成するにあたり、特に西洋の思想との対話を重要視しました。彼はアメリカやフランスの政治システム、特に民主主義の理念を取り入れつつ、中国の伝統的な文化や価値観を反映させることを目指しました。このようなアプローチにより、彼の思想は西洋と東洋の橋渡しとなり、多様性のある新しい考え方を生み出しました。

西洋の哲学からは、特に個人の自由や権利についての考え方に影響を受けました。これは民権主義の根本的な要素となります。孫中山は、国民が自らの権利を主張することを促し、個人の自由を保障する社会を実現することが重要であると認識しました。この融合によって、彼の思想は単なる反抗的なものではなく、実現可能な社会の構築へとつながるのです。

4.2 東洋哲学との対話

一方で、孫中山は東洋の哲学からも大いに学びました。特に儒教や道教の考え方は、彼の思想の基盤に影響を与えています。中国の伝統的な価値観を尊重しつつ、それを現代社会に適応させるためのアプローチを模索しました。彼は、国民の倫理観や道徳的価値観が社会の基盤であると考え、三民主義にはそれが反映されています。

東洋哲学の中でも特に「和」の概念は重要です。孫中山は、国民の団結や調和を重視し、この思想を基に国民の権利や生活を向上させるための道筋を提示しました。彼の三民主義は、単なる西洋の思想の模倣ではなく、東洋の価値観をも取り入れた新しい形態の思想として発展したのです。

4.3 三民主義の現代的意義

三民主義は、現代においてもその意義が失われていません。特に、民主主義や人権の重要性が世界的に高まっている中で、孫中山の理念は新たな解釈を与えています。各国が直面する問題、例えば権威主義的な政権、経済的不平等、国民の生活水準の向上といった課題に対し、三民主義は依然として有効なアプローチとなります。

また、近年の中国国内外の政治状況においても、三民主義が再評価される動きがあります。国民の権利や幸福を重視することは、現代社会においても重要なテーマであり、そのための考え方として三民主義は指針となり得ます。このように、孫中山の思想は過去の遺産以上のものであり、未来に向けた展望を示すものといえるでしょう。

5. 三民主義の遺産と影響

5.1 中国の政治と社会への影響

孫中山の三民主義は、中国の政治と社会に多大な影響を与えました。彼の思想は、特に中華民国の設立後、国民党を通じて広がり、多くの中国人に政治参加の重要性を認識させました。また、三民主義はその後の政治運動や思想に影響を与え、中国共産党や他の政治勢力の形成においても作業をする役割がありました。

政治的な側面だけでなく、社会的な側面にも影響を与えたのが、孫中山の強い思想的な影響です。特に教育や社会福祉に対する意識を高め、国民一人ひとりが自らの権利を主張できる社会の実現に寄与しました。このように、三民主義は中国の現代思想の礎であり、国民のアイデンティティ形成にも寄与したことは間違いありません。

5.2 海外における三民主義の評価

孫中山の三民主義は、海外においても評価されています。彼の理念は、東洋の文化と西洋の民主主義を融合させたものであり、国際的な文脈においても現代的視点からの再評価が進んでいます。特に、アジアの国家においては、彼の思想が独立闘争や民主主義の確立に寄与するモデルとして取り上げられることが多いです。

また、アメリカなどでは、孫中山の思想が個人の自由や権利の拡大に寄与した先駆者として称えられています。彼の行動は、ただの革命ではなく、幅広い思想的な影響を持ち、多くの国々の指導者たちにとっても刺激となっています。これは、彼が単なる歴史的人物であるだけでなく、現代においてもその教えが生き続けている証でもあります。

5.3 孫中山と現代思想家の関係

近年の中国や世界全体における改革運動においても、孫中山の三民主義は多くの思想家たちに影響を与え続けています。現代の指導者や思想家たちは、彼の理念を再評価し、現代の課題に応じた解決策を模索する際、しばしば孫中山に立ち返っています。特に、権利擁護や経済発展、社会的な問題に対するアプローチは、彼の教えから学ぶべき点が多いのです。

さらに、彼の思想は社会運動や反体制運動にも影響を与え、国際的な文脈においても倫理的な指針として機能しています。孫中山の理念は、単なる過去のものとして捉えられず、時代を超えた価値を持っています。これにより、現代思想家たちは彼の教えを新たな視点から解釈し、現在の社会問題への対処にも寄与する力を得ています。

終わりに

孫中山の三民主義は、ただの歴史的な理論ではなく、時代を超えてその意義を持ち続けています。彼の思想は、中国が直面する政治的、社会的な課題に対する解決策を提供し、国民が自らの権利を理解し、国家の未来に参加するための重要な指針を示しました。三民主義は、国内外の思想に影響を与え続け、現代の政治思想や社会活動の基盤としても重要な位置を占めています。孫中山の理想は、今後の社会形成においても、光を放ち続けることでしょう。